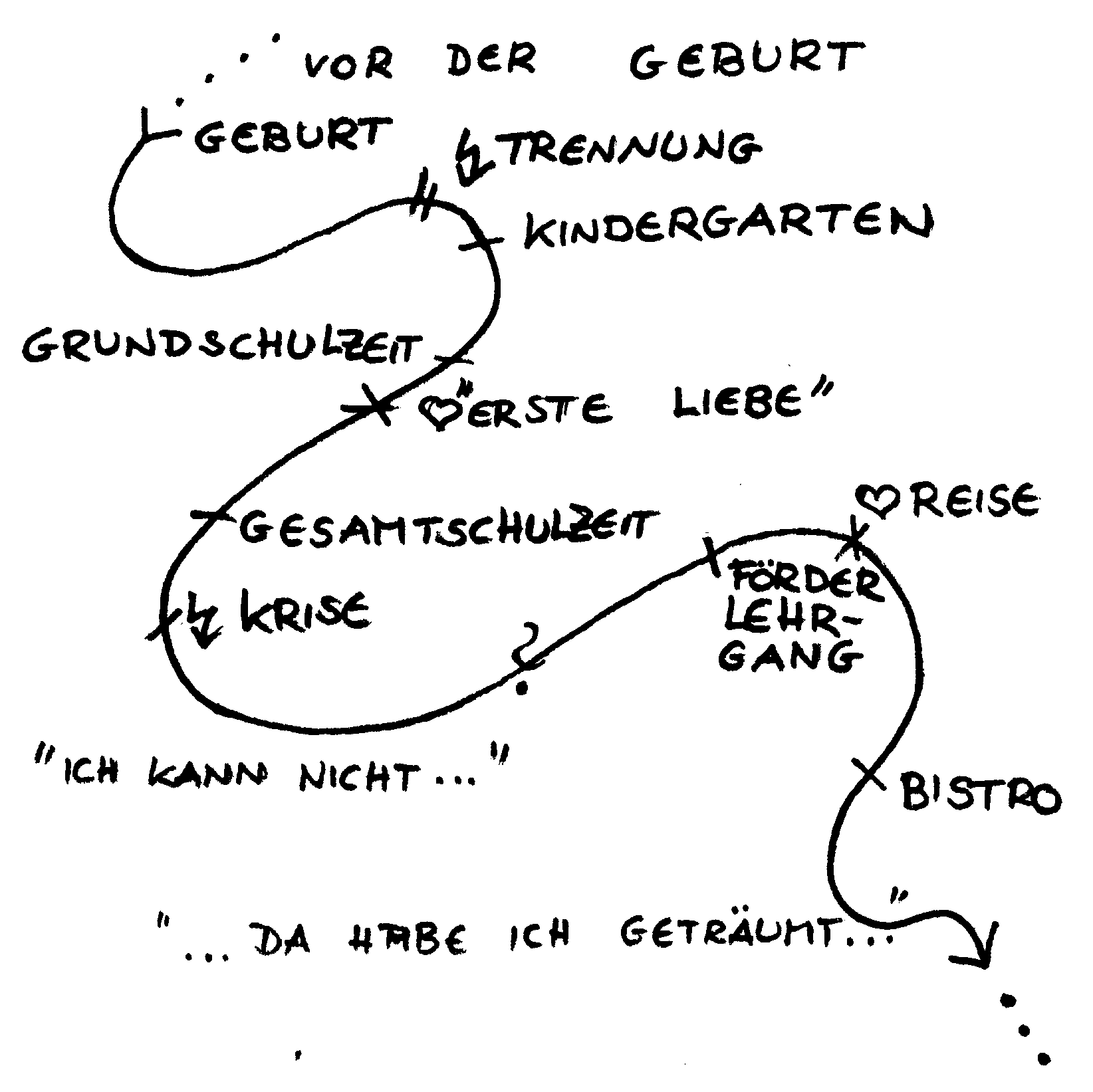

Abb. 1: Biografische Analyse (Boban & Hinz 1998, 154)

Abstract: In diesem Beitrag wird nach einführenden Erläuterungen in die Thematik der Inklusion und der damit einhergehenden Verpflichtung zu einem wertebasierten Handeln auf die Bedeutung dieses Paradigmenwandels für die Diagnostik eingegangen. Als Handlungsmöglichkeiten auf diese Herausforderung hin werden exemplarisch einige, für die AutorInnen als sehr bedeutend empfundene, Wege zu einer inklusionskompatiblen Diagnostik aufgezeigt: die akategorialen Verstehensmosaike, die durch den Prozess des gemeinsamen Reflektierens das eigene Verständnis vertiefen und erweitern, die Kreativen Felder, die das Lokalisieren positiver Interdependenzen im Sozialraum unterstützen, das Pluralistische und Kooperative Lernen, die neue Wege von Schule zwischen vereinsamender Individualisierung und herdenhaften Gruppenzwang gehen sowie die Unterstützerkreise, mit deren Hilfe die Weisheit der Vielen zur Stärkung eines Einzelnen genutzt werden kann. Den Abschluss des Beitrags bildet ein zusammenfassendes und wegweisendes Gleichnis.

Stichworte: Adultismus, Akategorialität, Egalitäre Differenz, Zukunftsfeste, Menschenrechte, Inklusion, Schwarmintelligenz, Sozialästhetik, Sozialraum, Diagnostisches Mosaik, Unterstützerkreise, Kreative Felder, Gemeinsamer Unterricht, Kooperatives Lernen in Gruppen, Offener Unterricht, Expansives Handeln, Pluralistisches Lernen, Democratic Education, Community of Learners, Unterstützerkreise, Resilienz, Salutogenese, Soziales und kulturelles Kapital, Multiperspektivität, Intersubjektivität, Dialog, Metalog, Transgenerationalität

Inhaltsverzeichnis

“All kinds of roses … grow in my garden. All kinds of creatures … run on my land.

All kinds of children …play in my yard. So many feelings … flow through my blood…”

(Yusuf Islam / Cat Stevens)

Ein integrales Bewusstsein der Zusammengehörigkeit der komplexen je individuellen Einzelnen wird von Sängern und Poeten oft mit solchen Bildern bewusst gemacht. Die Idee der Bedeutsamkeit der Egalität der Unterschiedlichen in einer Gemeinschaft und die Einsicht in die integrale Kraft einer ökologischen Sicht auf Situationen und Prozesse soll im Folgenden für verschiedene Bereiche beleuchtet werden – insbesondere für eine inklusionskompatible Form von Diagnostik.

Zunächst wird (2.) kurz begründet, warum inklusive Perspektiven immer mit einer Balance von ‘Individualisierung’ und ‘Gruppenbezug’ einhergehen. Dann wird (3.) die (Trag-) Weite des hier vertretenen Inklusionsbegriffs ausgelotet. Eine dazu passende, akategoriale Diagnostik wird (4.) skizziert. Dies wird verbunden mit Konsequenzen für (5.) weitere pädagogische Überlegungen in Sozialräumen, (6.) Communities of Learners und (7.) Unterstützerkreisen. All dies ‚Kreisen’ um die Weisheit von ‚Kreisen’ wird (8.) als stärkende Perspektive zusammengefasst.

„Es gibt nicht den einen Menschen. Menschen gibt es nur im Plural“ (Hanna Ahrendt)

Die Frage ist, welche Schlüsse wir aus dieser Realität ziehen – Koexistenz, Konkurrenz und Kompetition oder Kooperation und kreative Kollaboration sich ergänzend Unterschiedlicher? Die „Durchschnittsfalle“ beschreibt Hengstschläger (2012) als einen verhängnisvollen Weg, individuelle Unterschiede von Menschen strukturell nivellierend einer fiktiven Gleichheit zu unterwerfen. Auf der kognitiven und der seelischen Ebene lässt sich – womöglich genau daraus resultierend – so etwas wie eine ‚Ohnmachtsfalle’ bei vielen davon betroffenen Menschen ausmachen. Das Gefühl und die Überzeugung, nichts verändern zu können, lähmen und machen aus potenziellen Akteuren abwartende, allenfalls reagierende Personen. Das Pendant hierzu stellt die Gefangenheit in der ‚Allmachtsfalle’ dar, wenn einige Wenige in Aktionismus entscheiden und tun um des Tuns willen bzw. anderen verordnen, in ihrem Sinne zu tun. Die Vergangenheit und Gegenwart lässt uns die z. T. faulen Früchte all dieser Fallen ernten. Die Zeit ist überreif, die Weisheit von der ‚Teilmächtigkeit’ aller in das Bewusstheit zu bekommen (so das von Ruth Cohn stammende Zitat) und in diesem Sinne sozial ästhetischere Situationen inklusiv zu gestalten.

“Inklusion ist verwirklicht, wenn jeder Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft

akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben oder teilzunehmen.

Unterschiede werden … bewusst wahrgenommen” (StadtImpuls 2012, 25)

‚Integration’ wird in aktuellen Diskursen oft als ein Assimilationsprozess einzelner, einer Kategorie wie ‚BehindertEr’ oder ‚MigrantIn’ zugeordneter Menschen in den Kreis der ‚Eigentlichen’ beschrieben. Die Anpassung an deren ‚Spielregeln’ gilt als Voraussetzung und Maßstab für so etwas wie ‚gelingende Integration’ (vgl. Ceyhan 2012). Dass aber alle einen hohen Preis bei dieser Art ‚Anpassungsspiel’ zahlen und zugleich einige Verluste erleiden, bleibt oft unbemerkt. Inklusive Pädagogik hat einen wichtigen Beitrag zur Realisierung einer Gesellschaft mit inklusiven, also für alle neuen ‚Spielregeln’ zu leisten. Der Grad oder Zustand der Inklusivität ist stets fragil und immer wieder neu zu justieren. Dabei ist es eben nicht ‚egal’, wie es oft missverständlich heißt, welche Eigenschaften ein Individuum trägt – man werde so oder so akzeptiert. Gerade weil das Individuum so (komplex) ist, so der radikale Respekt der Inklusion, ist es willkommener Teil des Ganzen. Das Vorhandensein von Unterschieden wird also weder in Frage gestellt noch als Besonderheit gesehen. Das Recht auf Teilhabe bezieht sich auf alle Lebensbereiche, in denen sich Menschen barrierefrei aktiv gestaltend einbringen können sollen. Inklusion beschreibt die Gleichwertigkeit eines Individuums innerhalb einer Gruppe (vgl. StadtImpuls 2012), ohne dass dabei so etwas wie Normalität vorausgesetzt würde. Vielmehr sind die Vielfalt und das Vorhandensein von Unterschieden normal (vgl. ebd.). Diese normative Setzung hat Konsequenzen für die Gestaltungsprozesse der Pädagogik, beginnend bei der Diagnostik. Da diese stets in einem direkten Kontextbezug zur pädagogischen Alltagspraxis steht, wird eine inklusionskompatible Diagnostik hier verbunden mit einer ihr entsprechenden Lernform. Wenn es Menschen nur im Plural gibt, macht es Sinn, dem Rechnung zu tragen, indem immer durch Mehrere vernetzend agiert wird. Zudem gilt es, mit diagnostischen und Lern- bzw. Lehrambitionen immer von dem Fakt auszugehen: „Menschen gibt es nur komplett“ (Ordnung 2012, 46) und tragfähige und gleichwürdige Beziehungen sind die Basis für die Gestaltung von Schule (vgl. ebd., 44).

„Es ist viel wichtiger, dass jemand sich über eine Rosenblüte freut,

als dass er ihre Wurzeln unter das Mikroskop legt“ (Oskar Wilde)

Damit ist die Grundhaltung beschrieben, die eine akategorial orientierte, auf Inklusion basierende, willkommen heißende Diagnostik braucht – in Teams, die sich ihrer Intersubjektivität wertschätzend bewusst sind (vgl. Boban 2007b). Sie wird getragen von der Überzeugung Liedloffs: „Richtigkeit ist das den Einzelwesen unserer Gattung angemessene grundlegende Gefühl von sich selbst“ (2006, 48). Nun, da die Frage nicht mehr lautet, ob alle Beteiligten Inklusion wollen, sondern ‚nur’ wie sie z. B. die inklusive Schule und inklusive Pädagogik gestalten, macht es Sinn, sich nach solchen Prinzipien umzusehen, die das Gefühl der „Richtigkeit“ (ebd.) vermitteln. Es gründet auf der Resonanz durch Andere, darauf, ‚willkommen’ und ‚daheim’ sein zu können. Strukturen und Prozesse, die dies in Frage stellen, kränken die Person im Kern. Der Auftrag besteht also darin, Barrieren für Teilhabemöglichkeiten abzubauen und Orte so zu gestalten, dass dieses unbedingte Zugehörigkeitsgefühl genährt und gestärkt wird. Hierbei kommt Diagnostik eine zentrale Rolle zu. Wenn die Idee, die nun verwirklicht werden will (vgl. Scharmer 2009), ist, Möglichkeitsräume zu schaffen, in denen sich jedes Individuum zur richtigen Zeit am richtigen Ort – als Ganzes einfach ‚richtig’, also willkommen – fühlt, setzt dies bereits für Fragen diagnostischer Prozesse Maßstäbe. Essentiell wichtig ist für jedes Individuum, als Gewissheit gespiegelt zu bekommen, eine positive Bedeutung für andere Menschen zu haben – und es ist im Gegenzug geradezu gefährlich und schädigend, als Person Gruppenkategorien untergeordnet zu werden.

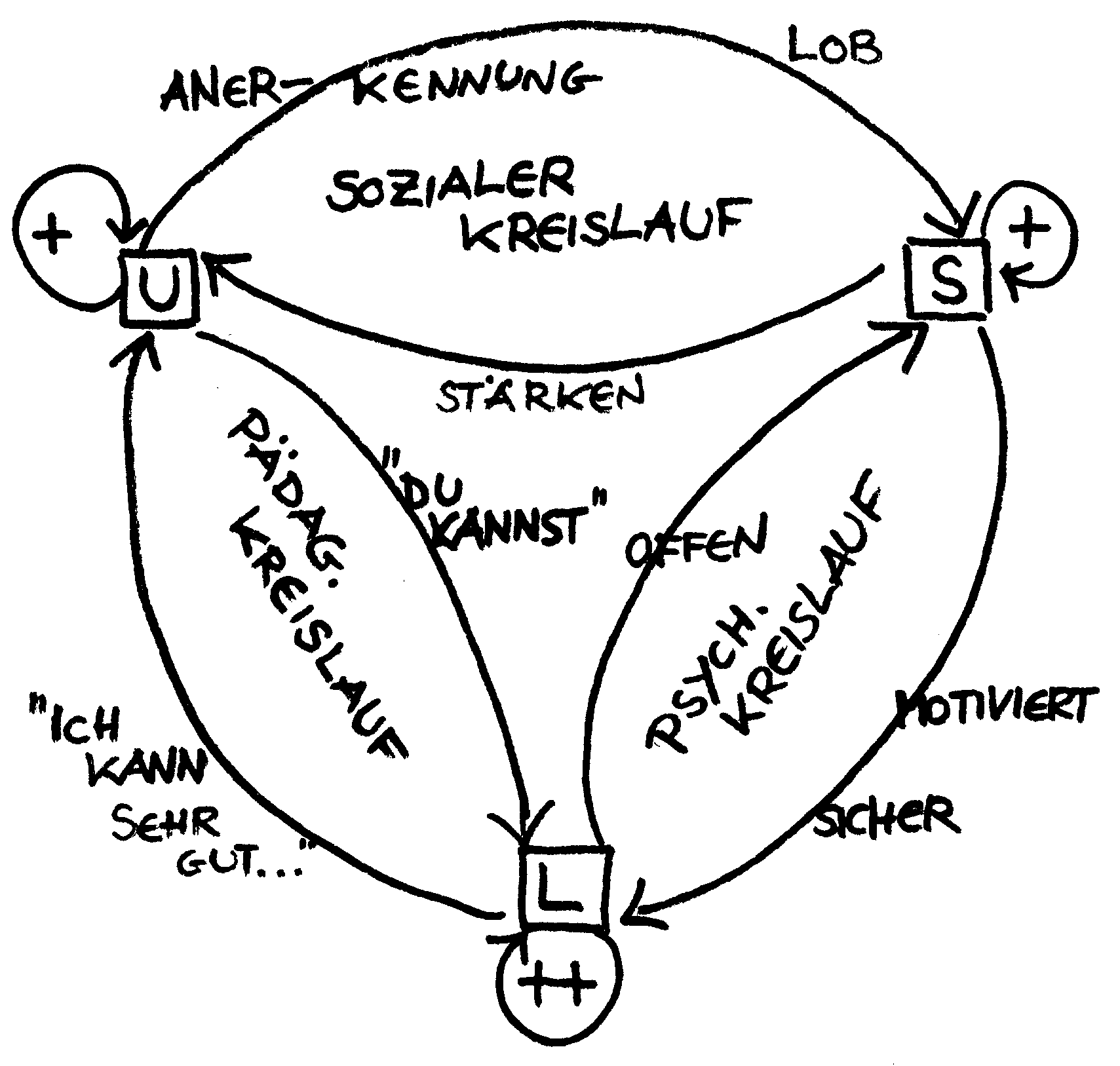

Abb. 1: Biografische Analyse (Boban & Hinz 1998, 154)

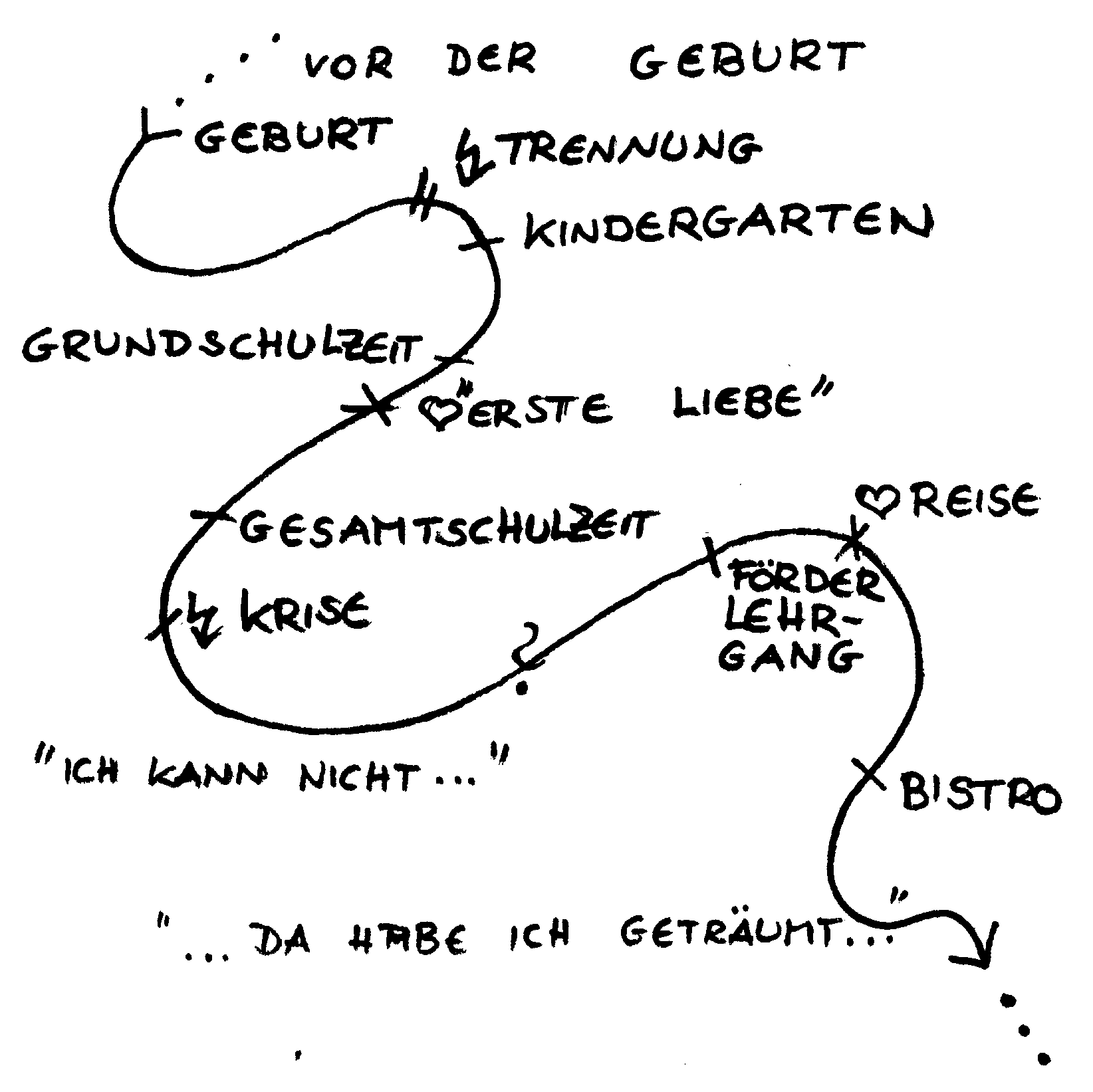

Dies hat erhebliche Konsequenzen für die Formen diagnostischen Vorgehens, wie es in „Kinder verstehen – mit Kindern gemeinsam Schritte planen. Annäherungen an die Lebens- und Lernsituation von SchülerInnen“ (Boban & Hinz 1996) dargelegt wird. Wie ein Mosaik beinhaltet es unterschiedliche Zugänge: Zum einen kann es um die biographische Dimension des bisherigen Lebenswegs gehen (Abb. 1), ergänzt werden kann es durch die Betrachtung der sozialen Dimension des aktuellen Umfelds (Abb. 2).

Abb. 2: Kontextanalyse (Boban & Hinz 1998, 155)

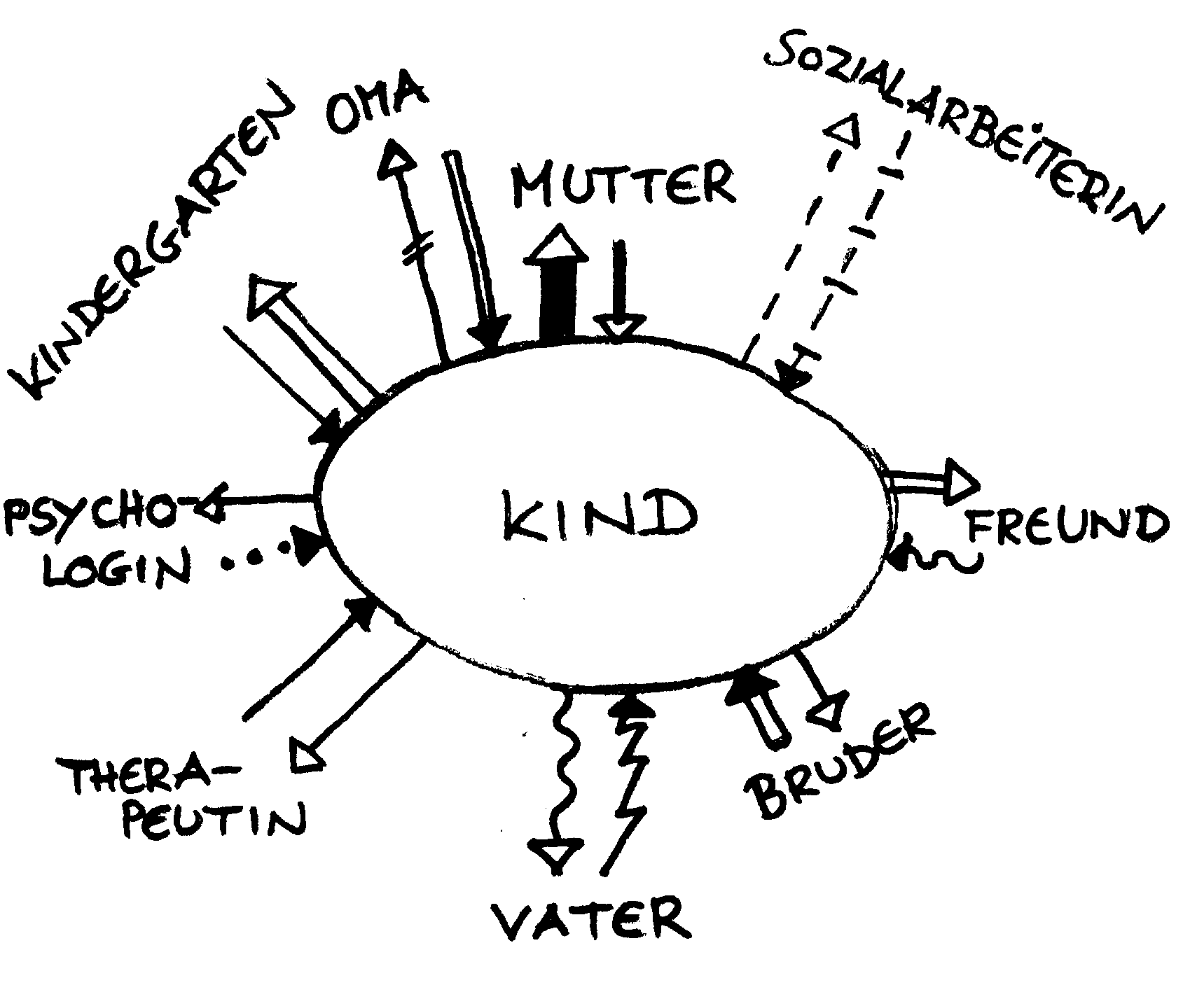

Abb. 3: Analyse der Übertragungsbeziehung (Boban & Hinz 1998, 157)

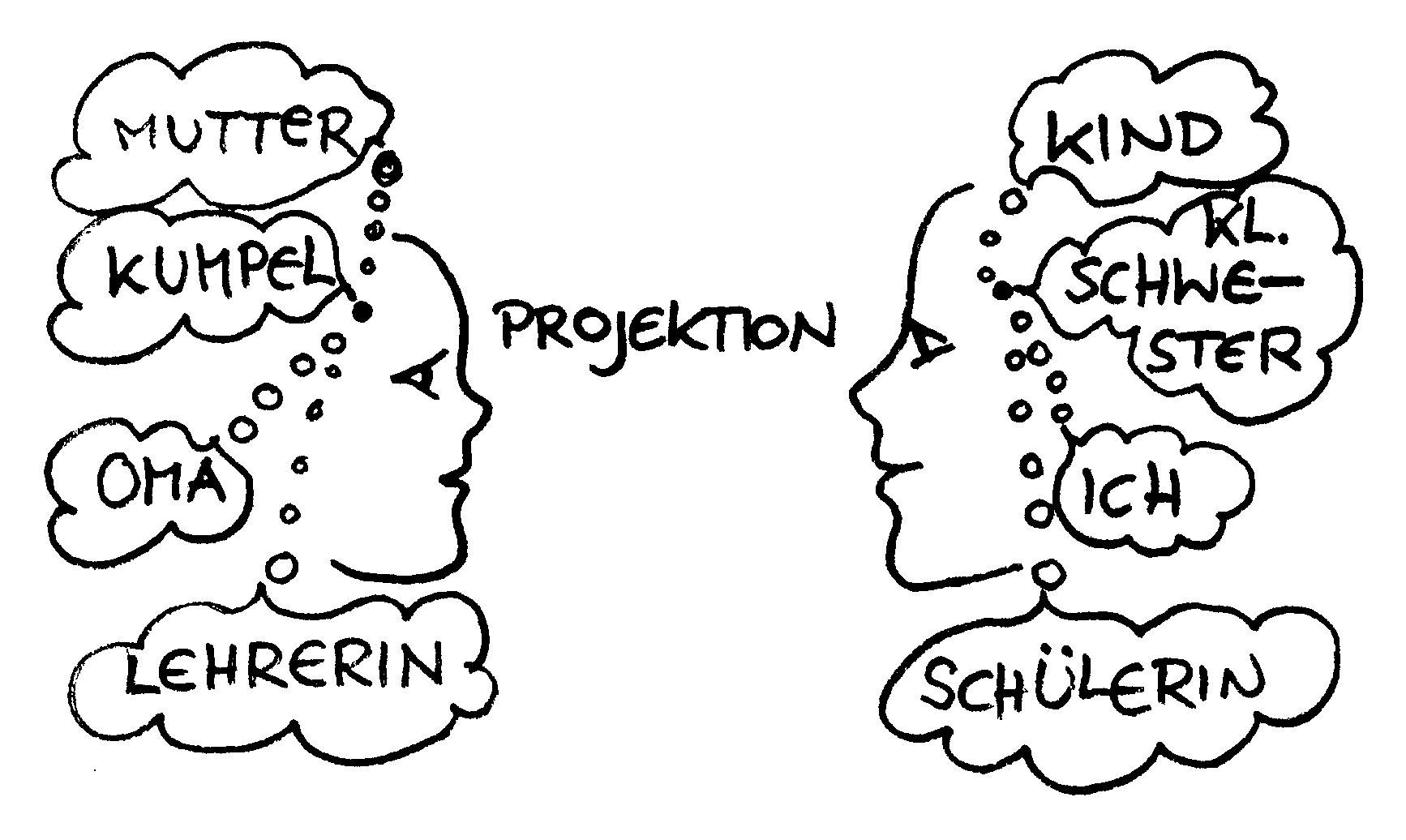

Abb. 4: Analyse der Lerndynamik (Boban & Hinz 1998, 156)

Weiter kann die Dimension der Lerndynamik im Spannungsfeld von Selbstwertgefühl, Leistungsmöglichkeiten und Umwelt in den Blick genommen werden (Abb. 3). Aber auch die mit der Interaktion unmittelbar verbundene Dimension der Übertragungsbeziehung zwischen SchülerIn und PädagogIn(nen) kann von Erkenntnisinteresse sein und hier zugänglicher gemacht werden (Abb. 4).

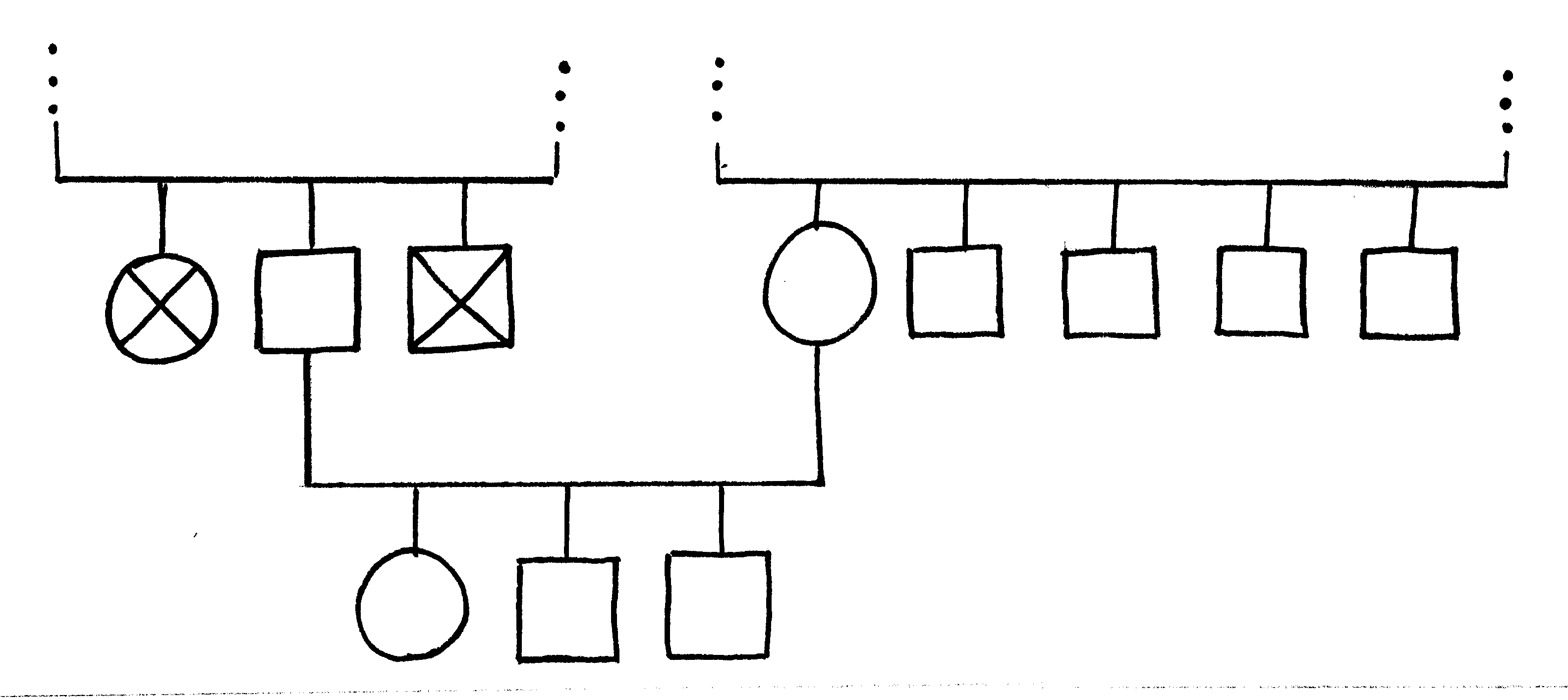

Abb. 5: Analyse des Familienkontextes (Boban & Hinz 1998, 158)

Als fünfter Mosaikstein kann die Familienkonstellation mit ihren ‚Schlüsselkonstellationen’ und Familienthemen ‚mit besonderer Ladung‘ betrachtet werden (Abb. 5). All dies dient dem Sichtbarmachen der je eigenen Ahnungen bzw. – wo vorhanden – Wissensaspekte gemeinsam mit dem Kind und seinen Angehörigen.

Schwerpunkt bei der Arbeit mit dem Diagnostischen Mosaik (vgl. Boban & Hinz 1996) ist nicht ein Aufschreiben zur Gutachtenerstellung, sondern der Prozess der gemeinsamen Reflexion möglichst vieler Beteiligter selbst, bei dem die Visualisierung eine subjektive Sichten abbildende und würdigende Haltungen bestärkende Funktion hat. Durch eine solche Annäherung an die Situation eines Menschen mittels verschiedener Visualisierungen und den gemeinsamen Austausch darüber wird das je eigene Verständnis weiter und tiefer. Auf einer solchen Basis lässt es sich leichter konsensual weiterarbeiten: Welche Unterstützungen, Orientierungen, vielleicht abzubrechende Barrieren sind nun für diese Person zu realisieren? Da manche Kinder manche Erwachsenen – unter Umständen bis in die Träume hinein – beschäftigen, genügt es oft nicht, bei dem Verstehen stehenzubleiben, sondern Möglichkeiten für Aktivitäten ins Auge zu fassen. Bewährt haben sich im inklusiven Kontext drei Möglichkeiten, nicht für, sondern mit den betreffenden Personen gemeinsam Schritte zu planen, die ihre Entfaltungsmöglichkeiten vergrößern helfen, die im weiteren Text vorgestellt werden: das Kreative Feld, Unterstützerkreise und Zukunftsfeste.

Diese Vorgehensweise verbindet archaische, magische, mythische, rationale und pluralistische Weltsichten und kann somit integrales Bewusstsein in reflexiven Gruppen erzeugen (vgl. Gebser, zit. in Wilber et al. 2011, 128). Ein solches Herangehen entspricht einem ganzheitlichen Verständnis von Entwicklungsprozessen und damit einer akategorialen Sicht von Menschen und ihren Lebenssituationen.

„Das meiste Lernen ist nicht das Ergebnis von Unterweisung.

Es ist vielmehr das Ergebnis unbehinderter Teilnahme in sinnvoller Umgebung“ (Ivan Illich)

So kommt die Analyse der bisherigen Art Schule zu machen und ihre Allokationsfunktion so zu beschwören, dass sie vorrangig segregierende bis exkludierende Effekte hat, zu ernüchternden Ergebnissen (vgl. u. a. Bude 2011, Burow 2011, Malter & Hotait 2012, Rasfeld & Spiegel 2012, Salcher 2012, Schilcher 2012). Sie belegen eindrucksvoll, dass ein quasi lineares Stufen-Denken jeglicher Kreativität von Individuen und Gruppen entgegensteht und so jede Menge sozialen und kulturellen Kapitals ungenutzt bleibt. Als Kind und JugendlicheR in ‚sinnvoller Umgebung’ unbehindert teilnehmen zu können, erfordert Schulen, die sich selbst als Kreative Felder verstehen, sich entsprechend gestalten und sich dem Sozialraumkonzept verpflichten: Um den jeweiligen Sozialraum wirklich als einen sozialen Raum zu gestalten, bedarf es positiver Interdependenzen. Dörner (2007) weist auf die Schaffung guter Nachbarschaften hin, in denen positive Bedeutung erlangt wird, indem sich „die Hilfsbedürftigen und die helfenden Bürger gegenseitig“ helfen, da die einen „hilfebedürftig“ und die anderen „helfensbedürftig“ sind: „Ihre ‚gleiche Augenhöhe’ ist somit die ihrer Bedürftigkeit!“ (ebd., 77). Damit kristallisiert er den Aspekt der positiven gegenseitigen Abhängigkeit im füreinander da Sein heraus: Präsenz um das gemeinsame Dritte, ein Anliegen, das beide verbindet, weil mindestens eineR von beiden oder mehreren es hat und bei der Realisierung der Unterstützung Anderer bedarf.

Unterschiedliche Versionen des Index für Inklusion – für Schulen, für Kindergärten und für kommunale Kontexte – (vgl. Boban & Hinz 2002, Booth, Ainscow & Kingston 2006, Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft 2011) leisten basale Dienste für ein Sozialraummanagement. Alle Akteure einer ‚Nachbarschaft’ können mit ihnen eine positive Vision entwickeln und von da aus einen Plan erstellen, wie schrittweise ein besseres Umfeld gestaltet werden kann.

Zu den Grundprinzipien inklusiver Pädagogik zählen alle – zum Teil bereits seit Langem existierenden – Formen sozialästhetischen Denkens, Fühlens und Handelns (vgl. Eckmann 2008), die es jedem Individuum ermöglichen, in Gemeinschaften mehr als friedliche Koexistenz zu leben. Lernen und Arbeiten in Projektteams oder bei Zukunftsfesten sind Formen, Intersubjektivität und Multiperspektivität als positive Ergänzungserfahrung wirksam werden zu lassen. Theoretische Begründungen für die Bedeutsamkeit des Miteinander der Verschiedenen bieten Auseinandersetzung zum Dialogischen wie u. a. Hartkemeyer & Hartkemeyer (2005), zu Kreativen Feldern (vgl. Burow 1999), zum sozialen und kulturellen Kapital (vgl. Bourdieu 1997) sowie zur Weisheit der Vielen (vgl. Surowiecki 2007). All dies gibt der Gestaltung von inklusiven Lebens- und Lernräumen zentrale Orientierung. Welche Bedeutung dieses in einer Schule haben kann, schildert Margret Rasfeld zusammen mit SchülerInnen, KollegInnen und Eltern, die in der Evangelischen Gemeinschaftsschule Berlin Zentrum gemeinsam Projekte auf den Weg bringen – getragen von der Idee, Verantwortung zu leben (vgl. Rasfeld & Spiegel 2012). Sie nennen es das „Lernen der Zukunft“ (ebd., 20) und halten es mit Portfolios und Zertifikaten statt Zeugnissen und Noten, mit ‚Einmischung’ statt ‚Pflichterfüllung’, mit ‚Wandelverstehen’ und ‚selbstwirksamer Gestaltung’ statt ‚Stoffabarbeiterei‘ und ‚Arbeitsblattausfüllerei’ u. v. a. m. Eine solche schulische Praxis benötigt statt einer Allokations- oder gar einer Selektionsdiagnostik Formen einer Möglichkeitsräume eröffnenden Diagnostik, die in den Blick nimmt, wie ggf. bestehende Barrieren abgebaut und Entwicklungen ermöglicht werden für die pluralen Lebens- und Interessenslagen, die dem jeweiligen Individuum entsprechen. Das kann bedeuten, den Mikrokosmos um eine Person gemeinsam so zu verändern, dass ihre Entfaltung und Identitätsbildung starke andere Impulse erfährt. Reflexions- und handlungsleitend ist dabei die Frage: Wie machen wir es möglich, dass eine Person sich über ihre eigenen Interessen klarer wird und sich genau hier mehr entfalten kann?

„Entfremdung ist die Pest unserer Zeit.

Wenn Menschen nicht mehr wissen, was sie brauchen und was ihnen gut tut, weil sie lernen mussten,

darauf zu achten, was von ihnen erwartet wird und was ‚man’ tut,

dann sind sie zu einem Herdendasein verdammt.

Durch Suggestion, Manipulation und Animation zustande kommende ‚Vergnügungen’ sollen dann

die innere Freudlosigkeit übertönen“ (Hans-Joachim Maaz)

Es bedarf also vielfältiger Veränderungen auf dem Weg zu einer Pädagogik, die alle Kinder stärkt und sie nicht in ihrem Lernen behindert und im Wesentlichen zur Entfremdung vom je Eigenen – zur Unverbundenheit mit sich und mit anderen Menschen – führt. Eine solche Pädagogik legt stattdessen Wert auf die Entwicklung eines beziehungsstiftenden miteinander Tuns. Alles dafür Notwendige ist vorhanden, bekannt und erforscht, – international und auch in Deutschland, trotz des im Widerspruch dazu stehenden segregierend selektiven Schulsystems.

Als Resonanzraum für jedes Individuum bildet zum Beispiel das ‚Kooperative Lernen in Gruppen’ Teams – sowohl bei SchülerInnen als auch bei PädagogInnen (vgl. Johnson, Johnson & Holubec 2005, Boban & Hinz 2008). Hier wird bewusst vom positiven Impuls eines Miteinanders von Verschiedenen ausgegangen und allen Beteiligten werden strukturierte Interaktions- und Wachstumsräume eröffnet. Durch vielfältige Aktivitäten wird Eigenverantwortlichkeit für Gruppenlernprozesse angebahnt. Sensibel geplante Prozesse erzeugen eine positive gegenseitige Abhängigkeit der Gruppenmitglieder. Lernen wird ein sozialer Prozess, in dem durch vielfältige Auseinandersetzungen mit dem Wissen und der Kompetenzen innerhalb des Teams neue Möglichkeiten erworben werden – ein quasi ‚autodiagnostischer‘ Prozess. Der Impuls, gern im Kontakt mit anderen zu sein, wird im lehrerzentrierten Unterricht oft als Störung sanktioniert; beim Kooperativen Lernen werden Bedürfnisse nach Interaktion in der strukturierten Kleingruppensituation konstruktiv gesehen und eigens Situationen erzeugt, in denen Akteure sich gegenseitig Inhalte nahebringen und „positive Interdependenz“ (ebd.) erfahren. Hierzu werden Teams von vier oder sechs Lernenden so zusammengestellt, dass in jeder Tischgruppe viele Heterogenitätsaspekte als Ressource zum Tragen kommen. So wird immer eine Mischung aus eher männlicher und aus eher weiblicher Erfahrungssicht angestrebt, aus Personen, die die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven sehen können, weil sie immer im Frieden leben konnten, weil sie einen Krieg überlebten, weil sie eine Flucht geschafft haben oder andere Erfahrungen in ihrem Gepäck als zu teilenden Erfahrungsvorsprung haben. Es wird begrüßt, wenn in jeder Gruppe Menschen über den Zugang z. B. zu anderen Sprachen verfügen. Unterschiedliche physische Konditionen erweitern das Kompetenzspektrum einer Gruppe ebenso wie unterschiedliche psychische Strukturen und Wahrnehmungspräferenzen innerhalb eines Teams. So bietet diese Form des Lernens große Chancen, verschiedensten Interessen zu entsprechen und ‚Schwarmintelligenz‘ (vgl. Fisher 2010) als Phänomen zu entwickeln, zu erfahren und offensiv zu nutzen.

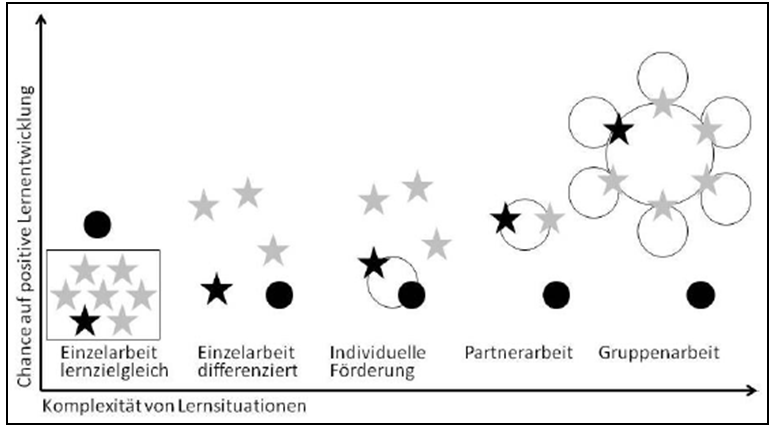

Durch den Grundrhythmus der Abfolge ‚Think-pair-(square)-share‘ wird die Verfestigung von Zuständigkeiten und Rollen vermieden. Diese Grundregel sorgt neben den rotierenden ‚Rollen der Zuständigkeiten’ dafür, dass alle Gruppenmitglieder sich zunächst selbst mit der Grundfrage auseinandersetzen, dann zu zweit darüber austauschen – plus eventuell einer Phase zu viert (‚square’) – und sich schließlich innerhalb des gesamten Teams beraten. So werden alle Akteure animiert, Aktivitäten vielfältigster Art zu entfalten und sich ggf. so im Tun zu steigern. Gerade für Personen mit Lernschwierigkeiten bietet gut strukturiertes Kooperatives Lernen Orientierung durch ritualisierte Zusammenarbeit und anregende Modellaktivitäten für ihr Handeln, tragenden Halt (vgl. Heckt 2006). Was jemand in einer Gruppe zu tun lernt, kann sie oder er später als Einzelner tun. Wenn Lernende sich gegenseitig helfen und eine fördernde Gemeinschaft bilden, wird das Leistungsniveau des Einzelnen gehoben, da ein Lernstoff erst dann wirklich begriffen wird, wenn er anderen zu vermitteln ist; dabei ist evident, dass Gruppen „schwierigere Aufgaben als Einzelnen“ zugetraut werden können (Green & Green 2006, 12). Diesen Gewinn an Entfaltungsmöglichkeiten stellt auch Abb. 6 schematisch dar:

Abb. 6: Potenziale von Lernsituationen (Boban & Hinz 2012a, 73, nach O‘Brien,

Pearpoint & Kahn 2010, 20)

Dass gerade durch kooperatives Interagieren und Formen der gemeinsamen Aneignung, individuelles Entfalten und damit Lernen besser gelingt ist, ist das Credo der VertreterInnen solcher Arbeitsformen. So betonen auch Kolleginnen der Laborschule Bielefeld den synergetisierenden Zusammenhang zwischen individualisierenden und kooperierendem Lernen in heterogenen Gruppen – so wird hier auch Englisch und Mathematik bewusst jahrgangsgemischt gelernt. Die große Herausforderung der nächsten Zeit ist es, Vorhaben so anzulegen, dass die kontinuierliche Zusammenarbeit von Lernteams möglich wird.

Diese bereits langjährig erprobten Lernkulturen, mit denen inklusive Schulen ein ‚florierendes’ Miteinander in heterogenen Konstellationen mittels positiver Interdependenz erfahrbar werden lassen können, laufen gleichzeitig Gefahr, in adultistischen Behaviorismus zu geraten: Die Rolle der Erwachsenen könnte der eines Puppenspielers gleichen, der nach der Gruppenzusammenstellung und Aufgabenverteilung zwar beobachtend diagnostisch, aber doch latent bestimmend bleibt (vgl. Boban & Hinz 2008, 2012b).

Anders stellt sich die inspirierende Praxis demokratischer Schulen dar, in denen nach dem Grundsatz ‚ein Mensch – eine Stimme‘ Schulleben konsequent gemeinschaftlich ausgehandelt wird (vgl. Hecht 2010 sowie Boban, Kruschel & Wetzel 2012). Auch hier erweist sich die Tendenz, dass Menschen mit anderen Menschen gern ‚das gemeinsame Dritte‘ als verbindendes Element suchen und in unterschiedlichsten Konstellationen, auch ‚transgenerational‘, gemeinsamen Interessen nachgehen. Hier sind LernbegleiterInnen als MentorInnen im intensiven, kontinuierlichen Dialog bzw. Metalog mit den Lernenden und damit in einem organischen Prozess dialogischer Diagnostik für expansiv begründetes Lernen (vgl. Holzkamp 1992, 1995, Boban & Hinz 2012a). Erst damit werden die Chancen deutlich größer, Formen defensiv begründeten Lernens, das im Wesentlichen auf Impulse von LehrerInnen reagiert, zu überwinden. In einem solchen Kreativen Feld kann ausgelotet werden, was die Realisierung der Menschenrechte umfasst und inwieweit eigenen Fragen und Interessen folgendes und damit expansiv begründetes Handeln immer eine salutogenetisch Resilienz fördernde Balance persönlichen passiv und aktiv Seins – und für sich und mit anderen Seins – bedeutet. Hier kann „egalitäre Differenz“ (vgl. Prengel 2001) deutlich erfahren werden. Hecht betont, dass es in demokratischen Schulen nicht um die ‚Freiheit des Wählens‘ geht – das wäre ‚Konsumismus‘; vielmehr steht die aktive gemeinschaftliche Gestaltung jeweiliger gemeinsamer Interessensgruppen im Vordergrund, und dies überwindet auch die Idee, dabei immer auf einen Gemeinsamen Unterricht bezogen zu sein. Seiner Einschätzung nach ist das Bildungssystem des 21. Jahrhunderts als „soziales Netzwerk“ in der sich als „Education City“ verstehenden „Bildungsstadt“ (2012, 59) zu entwickeln: „Die Stadt als kommunale Akademie“ (ebd., 67) wird als entscheidender Weg gesehen, der je „multidimensionalen Person“ (ebd., 61) und ihren Entwicklungsbereichen pluralistisch zu entsprechen. Umso mehr gilt: „Das Herzstück der Bildungsarbeit besteht in einer engen persönlichen Bindung zwischen LehrerInnen und SchülerInnen, die gegenseitiges Vertrauen fördert und ein tiefergehendes Verständnis für das Kind und für seine Stärkenbereiche wie auch für seine Wachstumsbereiche ermöglicht“ (ebd.). In allmorgendlichen Kreisen treffen sich Lerngruppen mit ihren gewählten MentorInnen und organisieren die Bedingungen zur Erfüllung der individuell aufgestellten Lernpläne in der Gemeinde. In der ‚Community of Learners‘ der gesamten Schule und ggf. der Gemeinde werden die jeweiligen Erfahrungen miteinander geteilt.

„Denken, träumen, überlegen, spinnen und dann drüber reden,

unsre Fantasie kann Sachen, die die Welt viel schöner machen“ (Toni Geiling)

So lässt sich die eine einfache (Tat-)Sache besingen, die tatsächlich eigentlich leicht zu machen und zugleich ein Schlüsselelement inklusiver Pädagogik ist, das ebenso auf die Weisheit der Vielen (vgl. Fisher 2010, Miller 2010) baut: Der Aufbau von Unterstützerkreisen. Sie haben eine wichtige Funktion für das gemeinsame Lernen in der Schule selbst. Zum „Building a Community of Learners in Our Class“, so Peterson & Hittie (2010, 292 ff.) ist die gegenseitige Unterstützung durch „Buddies, Tutors, and Peer Mentors“ (ebd., 300) in „Circles of Support“ (ebd., 301) bzw. „Circles of Friends“ (ebd., 303) elementar. Genau deren Prinzipien sind im Rahmen von Bürgerzentrierten Zukunftsfesten bedeutsam (vgl. Boban 2008).

Der Begriff Unterstützerkreis taucht im Zusammenhang mit dem Ansatz der Zukunftsplanung verstärkt im deutschen Sprachraum auf. Gemeint ist damit ein informeller Kreis von Menschen, der sich zur Unterstützung einer Person in gemeinsamer Verantwortung bereit hält. Ihm gehören in der Regel Menschen aus dem familiären und weiteren sozialen Umfeld der Hauptperson an, es können jedoch auch Professionelle sein, die sich in veränderter Berufsrolle an solchen Gruppierungen beteiligen. Unterstützerkreise haben eine Schlüsselfunktion für die Zukunftsplanung, denn sie sind es, die der Hauptperson individuelle Wahrnehmungen über sie rückmelden und gemeinsam mit ihr die unterschiedlichsten Ideen, Vorstellungen und Träume für eine inklusive Zukunft formulieren. Sie bilden das Rückgrat der Kontinuität, das dazu verhilft, dass Zukunftsplanung nicht eine einmalige Veranstaltung im Leben eines Menschen bleibt, sondern tatsächlich zu Ergebnissen führt, die die wesentlichen Qualitäten der Visionen enthalten (vgl. Boban & Hinz 2009, Hinz & Kruschel 2012).

Beim Zukunftsfest lädt eine Person (oder seine Familie) mit Bedarf an Unterstützung Menschen ihres Vertrauens ein, zur Verbesserung ihrer Lebenssituation und zur Erhöhung der Partizipationsmöglichkeiten beizutragen. Um eine möglichst heterogene Gruppe zu bilden, wird von vier Kreisen des Umfeldes ausgegangen: Vom Kreis der größten Nähe (in der Regel der Familie, ‚Circle of Intimacy’), der Freunde (‚Circle of Friendship’), der Personen, mit denen informelle Alltagskontakte in verschiedenen Lebensbereichen bestehen (‚Circle of Participation’) und vom Kreis Professioneller, deren Arbeit als positiv wahrgenommen wird (‚Circle of Exchange’). Diese Abbildung des sozialen Umfeldes kann sehr unterschiedlich aussehen: Bei vielen Menschen wird sich der ‚Circle of Friends’ als dichtes soziales Netz darstellen; bei Menschen mit Beeinträchtigungen – insbesondere in institutionalisierten Situationen – stehen häufig neben dem ersten Kreis mit der Familie lediglich auf dem vierten Kreis verschiedenste Ärzte, Therapeuten und andere bezahlte Menschen; die Kreise zwei und drei mit Freunden und Bekannten bleiben dagegen weitgehend leer. Ist dies ‚Ergebnis der Diagnostik’ wird es darum gehen, die mittleren Kreise mit neu einzuladenden Menschen aufzufüllen.

Die Qualität eines Unterstützerkreises zeigt sich in einer großen Vielfalt seiner Mitglieder, die ihre unterschiedlichen Perspektiven in den gemeinsamen Reflexions- und Planungsprozess einbringen; besonders wichtig sind die Gleichaltrigen mit ihrer Nähe zur Perspektive der Hauptperson. Zudem wird Qualität darin deutlich, dass der Unterstützerkreis sich weder der Dominanz einer bestimmten Person unterwirft, noch quasi an der Hauptperson vorbeiplant. Er ist sich bewusst, dass die Hauptperson Vorschläge und Ideen aufnehmen und verwerfen kann. Wichtig ist die Moderation durch ein Zweierteam, das als ‚facilitator‘ den gemeinsamen Prozess ‚leicht macht‘ und ihn dokumentiert (vgl. Boban 2007a, Lunt & Hinz 2011). Je unterschiedlicher die Mitglieder des Unterstützerkreises sind, desto größer ist die Gewähr dafür, dass nicht wiederum stellvertretende Entscheidungen durch Eltern und Professionelle getroffen werden, wenn die Person sich selbst nicht eindeutig artikulieren kann.

Die angestrebte Heterogenität ermöglicht eine erhöhte Vielfalt der Perspektiven und Ideen. Hierdurch unterscheidet sich Bürgerzentrierte Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen sowohl von allen Formen von als emanzipatorisch bedeutsam beschworenen Selbsthilfegruppen im Sinne des Peer Counselling als auch von allen Ansätzen institutionsorientierter individueller Hilfeplanung. Die Einbindung des informellen Umfelds und die Aktivierung des – oft vorher nur indirekt wahrgenommenen – Netzwerks als Ressource stellt die große Stärke dieses Ansatzes dar: Neue Potenziale erwachsen aus den je eigenen Mitteln (Beziehungen) einer Gruppe. Zugleich ist dies aber auch immer der möglicherweise zentrale Schwachpunkt, denn von der Bereitschaft und Möglichkeit zum Engagement der sich hier versammelnden BürgerInnen hängt die Qualität der weiteren Schritte ab.

Abb. 7: MAP (O’Brien & Pearpoint 2002, 33)

Abb. 8: PATH (Pearpoint, O'Brien & Forest 2001, 15)

Wenn es vor allem darum geht, gemeinsam die Situation anzusehen, und sich die Planung konkreter Schritte eher diffus darstellt, kann MAP, quasi eine Schatzkarte, hilfreich sein (vgl. O’Brien & Pearpoint 2002). MAP leitet das gemeinsame Denken einer Gruppe über eine Person und ihre Situation in mehreren Schritten an, die auf einem Plakat visualisiert werden (Abb. 7). Auf ihm wird sichtbar festgehalten, wer alles mitwirkt, wie sich die aktuelle Situation und ggf. Herausforderung darstellt, in welche Richtung die Träume, aber auch Albträume gehen, worin die Stärken, Talente und Interessen wie auch die Bedürfnisse liegen und wie die Person Schritte in Richtung auf ihre Träume beginnen kann – und dies kann bereits der Übergang zum PATH sein.

PATH, der Weg, bietet sich für die weitergehende Klärung von Visionen, Zielsetzungen und die Konkretisierung von Veränderungen an. Auch hier ist die Visualisierung eine zentrale Hilfe, um gemeinsame Visionen anzuregen und dann zu nächsten pragmatischen Realisierungsschritten zu kommen.

Der große Pfeil des PATH wird in acht Schritten mit Bildern, Symbolen und Stichwörtern gefüllt (Abb. 8). Zunächst werden die Prinzipien der Qualität, die zukünftig im Leben verwirklicht werden sollen, als ‚Nordstern‘ fixiert (1). Danach reist die Gruppe mit einer imaginären Zeitmaschine ein Jahr – oder mehrere – weiter in die Zukunft; von dort blickt sie auf eine außerordentlich erfolgreiche Zeit zurück und sammelt konkrete Ereignisse, Nachrichten und Daten (2). Nach der Rückkehr ins Jetzt beschreibt sie kontrastierend die Gegenwart und mit ihr verbundene Gefühle (3). Im folgenden Schritt gilt die Aufmerksamkeit der Frage nach BündnispartnerInnen zum Erreichen der Ziele (4). Zudem ist die Stärkung der eigenen Kräfte wichtig – professionell und persönlich (5). Dem folgt die ‚Rückschau‘ aus der Perspektive der halben Planungszeit: Antizipierte Entwicklungen und Höhepunkte aus der Hälfte der Zeit werden aufgezeichnet (6). Der vorletzte Schritt nimmt das erste Viertel des Zeitraums in entsprechender Weise in den Blick (7). Schließlich folgt die Frage, wie der erste Schritt zur Veränderung am folgenden Tag oder in der folgenden Woche aussehen kann und welche Beiträge die Anwesenden leisten wollen (8). Damit ist die gedankliche Reise von der Utopie über den Kontrast mit der Gegenwart zu konkreten Phasen eines Veränderungsprozesses vollzogen und sie ist auf dem Pfad vom links nach rechts von der aktuellen Situation über stärkende Momente und konkrete Schritte in Richtung der positiven Utopie in einer Linie abzulesen. Schlussendlich wird ein Agent gewählt, der bei allen Beteiligten freundlich nachfragt, wie es mit ihren zugesagten Beiträgen steht.

Diese Art, mit Vielen gemeinsam Perspektiven zu entwickeln und Unterstützerkreise zu bilden, wird auch in extrem konflikthaften Konstellationen genutzt: Omer & von Schlippe (2010) zeigen auf, wie Familien, in denen etwa Kinder ihre Eltern und / oder Geschwister schlagen, durch diverse externe UnterstützerInnen achtsame ‚Präsenz’ – neben ‚Transparenz’ – lernen können und z. B. in ‚Sit Ins‘ in Kinderzimmern massiv an den inneren Beziehungen der Familie im Sinne gewaltfreien Agierens nach Mahatma Gandhi arbeiten. Basierend auf der Überzeugung, dass auch ein jedes Individuum in sich diverse Anteile trägt und quasi ein Chor an Stimmen verschiedenste Sichten und Positionen einnehmen und vertreten kann, arbeiten sie mit den loyalen, friedliebenden ‚Stimmen‘ einer Person, die eventuell gerade nur sehr leise vernehmbar, aber – so die Überzeugung – ganz sicher in jedem Menschen vorhanden und also ansprechbar sind.

„Ich bin nicht ohnmächtig, ich kann nicht gar nichts. Ich bin nicht allmächtig, ich kann nicht alles.

Ich bin teilmächtig. Ich kann, was ich kann.“ (Ruth Cohn)

„Es braucht viele Weise um den ganzen Elefanten zu erkennen.“ (indische Weisheit)

Weil es also nicht genug ist IN einer Situation zu sein, sondern inklusive Qualität entsteht, wenn etwas MIT anderen gemeinsam verbindend geschieht, soll als Zusammenfassung ein bekanntes Gleichnis zur Bestärkung des ergänzenden Miteinanders der unterschiedlich Wahrnehmenden stehen, das hier in einer spezifischen Variante mit Bezug zur Wissenschaft dargestellt wird: „Ein indischer Fürst ließ einmal einen Elefanten in einen dunklen Raum bringen. Seine besten Wissenschaftler untersuchten den Elefanten. Einer betastete das Bein und sagte, dieses Wesen sei wie ein Baum. Ein anderer betastete das Ohr und sagte, dieses Wesen sei wie ein großes Blatt einer Lotusblüte. Dem Erforscher des Rückens erschien es, als sei es ein Wesen, das einem Walfisch gleicht. Als der Narr mit der Laterne auftauchte, war den Wissenschaftlern klar, dass jeder nur einen Teil der Wahrheit erfühlte“ (vgl. Friess 2011, 23f.). In der Wiedergabe dieser Geschichte durch Hüther (2006) wollen die Wissenschaftler die erhellende neue Situation nicht akzeptieren und fordern den Narren auf, die irritierende Laterne schnell wieder zu löschen. Weise wird erst sein können, wer sich auf die Beiträge anderer als erhellende Aspekte einlassen mag und diese anderen Handlungs- und Wahrnehmungsweisen als Synergie wertschätzt.

Nicht zuletzt, weil der Mensch am Du im Wir zum Ich wird, bedarf es einer inklusiven Pädagogik und Diagnostik, die die Menschen insgesamt stärkt – ganz besonders, wenn sie erst relativ kurz auf der Welt sind (vgl. Geiling 2000).

Boban, Ines (2007a): Moderation persönlicher Zukunftsplanung in einem Unterstützerkreis – „You have to dance with the group!“. In: Zeitschrift für Inklusion, 2007(1).

http://www.inklusion-online.net/index.php?menuid=26&reporeid=29 (ISSN: 1862-5088)

Boban, Ines (2007b): Willkommen heißende Diagnostik – ein Schlüsselelement für Inklusion. In: Hinz, Andreas (Hrsg.), Schwere Mehrfachbehinderung und Integration – Herausforderungen, Erfahrungen, Perspektiven. Marburg: Lebenshilfe, S. 139-145

Boban, Ines (2008): Bürgerzentrierte Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen. Inklusiver Schlüssel zu Partizipation und Empowerment pur. In: Hinz, Andreas; Körner, Ingrid & Niehoff, Ulrich (Hrsg.), Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Marburg: Lebenshilfe, S. 230-247

Boban, Ines/Hinz, Andreas (1996): Kinder verstehen – mit Kindern planen. Das diagnostische Mosaik, Hamburg: unveröffentlichtes Dokument

Boban, Ines/Hinz, Andreas (1998): Diagnostik für Integrative Pädagogik. In: Eberwein, Hans & Knauer, Sabine (Hrsg.), Handbuch Lernprozesse verstehen. Weinheim/Basel: Beltz, S. 151-164

Boban, Ines/Hinz, Andreas (Hrsg.) (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in Schulen der Vielfalt entwickeln, Halle: Martin-Luther-Universität

Boban, Ines/Hinz, Andreas (Hrsg.) (2004): Gemeinsamer Unterricht im Dialog. Vorstellungen nach 25 Jahren Integrationsentwicklung, Weinheim/Basel/Berlin: Beltz

Boban, Ines/Hinz, Andreas (2008): „The inclusive classroom“ – Didaktik im Spannungsfeld von Lernprozesssteuerung und Freiheitsberaubung. In: Ziemen, Kerstin (Hrsg.), Reflexive Didaktik – Annäherungen an eine Schule für alle. Oberhausen: Athena, S. 71-98

Boban, Ines/Hinz, Andreas (2009): Bürgerzentrierte Zukunftsplanung im Unterstützerkreis. Ein Schlüssel zu inklusiven Lebensperspektiven. In: Theunissen, Georg & Wüllenweber, Ernst (Hrsg.), Zwischen Tradition und Innovation. Methoden und Handlungskonzepte in der Heilpädagogik und Behindertenhilfe. Marburg: Lebenshilfe, S. 453-460

Boban, Ines/Hinz, Andreas (2012a): Individuelle Förderung in der Grundschule? Spannungsfelder und Perspektiven im Kontext inklusiver Pädagogik und demokratischer Bildung. In: Solzbacher, Claudia; Müller-Using, Susanne & Doll, Inga (Hrsg.), Ressourcen stärken! Individuelle Förderung als Herausforderung für die Grundschule. Köln: Wolters Kluwer, S. 68-82

Boban, Ines/Hinz, Andreas (2012b): Kooperation inklusiv(e). Wie sich Inklusive Pädagogik und Kooperatives Gruppenlernen ergänzen. In: Zeitschrift Grundschule, 44 (3), S. 16-18

Boban, Ines/Kruschel, Robert/Wetzel, Anja (2012): The Marriage of Inclusive and Democratic Education. In: Seitz, Simone; Finnern, Nina-Kathrin; Korff, Natascha & Scheidt, Katja (Hrsg.), Inklusiv gleich gerecht? Inklusion und Bildungsgerechtigkeit. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 174-179

Booth, Tony/Ainscow, Mel/Kingston, Denise (Hrsg.) (2006): Index für Inklusion (Tageseinrichtungen für Kinder). Lernen, Partizipation und Spiel in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln, Frankfurt am Main: GEW

http://www.eenet.org.uk/index_inclusion/Index%20EY%20German2.pdf

Bourdieu, Pierre (1997): Ökonomisches Kapital – kulturelles Kapital - soziales Kapital. In: Bourdieu, Pierre, Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg: VSA, S. 49-80

Bude, Heinz (2011): Bildungspanik. Was unsere Gesellschaft spaltet, München: Hanser

Burow, Olaf-Axel (1999): Die Individualisierungsfalle. Kreativität gibt es nur im Plural, Stuttgart: Klett-Cotta

Burow, Olaf-Axel (2011): Positive Pädagogik. Sieben Wege zu Lernfreude und Schulglück, Weinheim/Basel: Beltz

Ceyhun, Ozan (2012): Man wird nie Deutscher, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt

Dörner, Klaus (2007, 4. Aufl.): Leben und sterben, wo ich hingehöre. Dritter Sozialraum und neues Hilfesystem, Neumünster: Paranus

Dräger, Jörg (2011): Dichter, Denker, Schulversager. Gute Schulen sind machbar – Wege aus der Bildungskrise, München: Deutsche Verlagsanstalt

Eckmann, Theo (2008): Sozialästhetik – Lernen im Begegnungsfeld von Nähe und Freiheit. Beiträge zur Sozialästhetik, Band 5, Bochum/Freiburg: Projekt

Fisher, Len (2010): Schwarmintelligenz. Wie einfache Regeln Großes möglich machen, Frankfurt am Main: Eichborn

Friess, Sabrina (2011): Persönliche Zukunftsplanung als Schlüsselstrategie auf einem inklusiven Weg. Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung, Halle: Martin-Luther-Universität

Geiling, Ute (2000): Pädagogik, die die Kinder stärkt. Ansätze zur Arbeit mit Kindern in Not, Opladen: Leske+Budrich

Green, Norm/Green, Kathy (2006, 2. Aufl.): Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium. Das Trainingsbuch, Seelze: Kallmeyer

Hartkemeyer, Johannes F./Hartkemeyer, Martina (2005): Die Kunst des Dialogs – kreative Kommunikation entdecken. Erfahrungen, Anregungen, Übungen, Stuttgart: Klett-Cotta

Hecht, Yaacov (2010): Democratic Education. A Beginning of a Story, Tel Aviv: Innovation Culture

Hecht, Yaacov (2012): Education City / Bildungsstadt – Ein lernendes soziales Netzwerk. Der Weg des Bildungssystems im 21. Jahrhundert. In: RAA Brandenburg (Hrsg.), Demokratische Schulentwicklung begleiten. Interkulturelle Beiträge 46. Potsdam: RAA, S. 59-67

Heckt, Dietlinde H. (2006, 2. Aufl.): Kooperatives Lernen mit behinderten Kindern. In: Green, Norm & Green, Kathy, Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium - Das Trainingsbuch. Seelze: Kallmeyer, S. 22-23

Hengstschläger, Markus (2012): Die Durchschnittsfalle. Gene – Talente – Chancen, Salzburg: Ecowin

Hinz, Andreas/Kruschel, Robert (2012): Bürgerzentrierte Planungsprozesse in Unterstützerkreisen. Praxisbuch Zukunftsfeste, Düsseldorf: Selbstbestimmt leben (im Erscheinen)

Holzkamp, Klaus (1992): Die Fiktion administrativer Planbarkeit schulischer Lernprozesse.

http://www2.ibw.uni-heidelberg.de/~gerstner/holzkampLernfiktion.pdf

Holzkamp, Klaus (1995): Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung, Frankfurt am Main: Campus

Hüther, Gerald (2009): Männer – das schwache Geschlecht und sein Gehirn, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Johnson, David W./Johnson, Roger T./Holubek, Edythe (2005): Kooperatives Lernen – Kooperative Schule, Mühlheim: Verlag an der Ruhr

Liedloff, Jean (2006): Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit in der frühen Kindheit, München: Beck

Lienhard-Tuggener, Peter/Joller-Graf, Klaus/Mettauer-Szaday, Belinda (2011): Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule, Bern: Haupt

Lunt, Julie/Hinz, Andreas (Ed.) (2011): Training and Practice in Person Centred Planning – a European Perspective. Experiences from the New Paths to Inclusion Project, Stamford: Dalrymple and Verdun

Malter, Bettina/Hotait, Ali (2012): Was bildet Ihr uns ein? Eine Generation fordert die Bildungsrevolution, Berlin: Vergangenheitsverlag

Miller, Peter (2010): Die Intelligenz des Schwarms. Was wir von Tieren für unser Leben in einer komplexen Welt lernen können, Frankfurt am Main/New York: Campus

Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft (Hrsg.) (2011): Inklusion vor Ort. Kommunaler Index für Inklusion – ein Praxishandbuch, Berlin: Deutscher Verein

O’Brien, John/Pearpoint, Jack (Eds.) (2002): Person-Centered Planning with MAPS and PATH. A Workbook for Facilitators, Toronto: Inclusion Press

O’Brien, John/Pearpoint, Jack/Kahn, Lynda (2010): The PATH & MAPS Handbook. Person-Centered Ways to Build Community, Toronto: Inclusion Press

Omer, Haim/Schlippe, Arist von (2010): Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Ordnung, Christine (2012): Gleichwürdigkeit und Beziehungskompetenz in der Schule. In: RAA Brandenburg (Hrsg.), Demokratische Schulentwicklung begleiten. Interkulturelle Beiträge 46. Potsdam: RAA, S. 44-47

Pearpoint, Jack/O‘Brien, John/Forest, Marsha (2001, 4. Aufl.): PATH: Planning Alternative Tomorrows with Hope. A Workbook for Planning Possible Positive Futures, Toronto: Inclusion Press

Peterson, Michael J./Hittie, Mishael M. (2010, 2. Aufl.): Inclusive Teaching. The Journey Towards Effective Schools for All Learners, Boston: Pearson

Prengel, Annedore (2001): Egalitäre Differenz in der Bildung. In: Lutz, Helma & Wenning, Norbert (Hrsg.), Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft. Opladen: Leske + Budrich, S. 93-107

Rasfeld, Margret/Spiegel, Peter (2012): EduAction. Wir machen Schule, Hamburg: Murmann

Salcher, Andreas (2012): Ich habe es nicht gewusst, Salzburg: Ecowin

Scharmer, C. Otto (2009): Theorie U: Von der Zukunft her führen. Presencing als soziale Technik, Heidelberg: Carl-Auer

Schilcher, Bernd (2012): Bildung nervt. Warum unsere Kinder den Politikern egal sind, Wien: Ueberreuter

StadtImpuls (2012): Interkulturelle Öffentlichkeitsarbeit. Arbeitshilfe für die Ansprache von Migrantinnen und Migranten mit Behinderung, Berlin: Selbstverlag

Surowiecki, James (2007): Die Weisheit der Vielen. Warum Gruppen klüger sind als Einzelne, München: Goldmann

Wilber, Ken/Patten, Terry/Leonard, Adam/Morelli, Marco (2011, 2. Aufl.): Integrale Lebenspraxis, München: Kösel