Andreas Hinz, Robert Kruschel: Educational Governance als ‚Diagnose-Instrument‘ für die Analyse eines Projekts zur Etablierung inklusiver Entwicklungen

Abstract: Dieser Beitrag bietet eine Einführung in die Thematik der ‚Educational Governance’ und bezieht diese analytische Perspektive exemplarisch auf ein aktuelles Anwendungsgebiet, das Projekt „InPrax – Inklusion in der Praxis“ in Schleswig-Holstein. Der Text stellt erste Überlegungen und Erkenntnisse eines längeren Forschungsvorhabens dar und kann so auch als Diskussionsanlass verstanden werden.

Stichworte: Educational Governance, Governance, inklusive Schulentwicklung, Steuerung von Entwicklungsprozessen, Inklusion, Schleswig-Holstein, UN-Behindertenrechtskonvention, Qualifizierung, Montag-Stiftung, ModeratorInnen für Schulentwicklung

Inhaltsverzeichnis

- Educational Governance – ein Zugang für die Analyse von Entwicklungsprozessen im Bildungssystem

- Ein Beispiel: Evaluation des Projektes InPrax – Aufbau eines landesweiten Unterstützungssystems für inklusive Schulentwicklung in Schleswig-Holstein

- Das Projekt InPrax aus Sicht der Educational Governance-Perspektive

- Literatur

1. Educational Governance – ein Zugang für die Analyse von Entwicklungsprozessen im Bildungssystem

Das deutsche Bildungssystem befindet sich spätestens seit der Jahrtausendwende unter verstärkten Legitimationsdruck. Mit den problematischen PISA-Ergebnissen entsteht ein verstärkter Druck auf das System und auf seine Praxis, dem mit Standardisierung und mit Output-Orientierung begegnet werden soll. Jedoch ist dies nur eine Seite des bestehenden Drucks, der durch diverse nationale und internationale Leistungserhebungen und -vergleiche der letzten Jahre und Jahrzehnte repräsentiert wird; seit einigen Jahren kommt eine juristische Herausforderung in der Folge der UN-Behindertenrechtskonvention zum Aufbau eines inklusiven Schulsystems hinzu (vgl. Poscher, Langer & Rux 2008, Riedel 2010). Er entfaltet nicht nur mit der Argumentation des Menschenrechts auf Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen, also auch an der allgemeinen Schule, eine andere Richtung von – hier normativem – Legitimationsdruck, sondern droht auch die pädagogische Praxis wegen der geradezu gegensätzlichen Stoßrichtungen in eine innere Zerreißprobe zu bringen, indem Schulen einerseits der Inklusions-Agenda und andererseits der Standardisierungs-Agenda folgen sollen (vgl. Plate 2012).

In dieser Situation erhalten die Themen „Bildungsreform“, „Schulentwicklung“ und „Umstrukturierung von Schulsystemen“ zunehmende Bedeutung – auf politischer, administrativer wie auf praktischer Ebene. Gerade die Behindertenrechtskonvention hat seit 2009, so die Wahrnehmung auch in den Medien, „– fast unbemerkt von der Öffentlichkeit – eine Bildungsreform angestoßen, gegen die die Verkürzung des Gymnasiums (G8) eine pädagogische Petitesse ist“ (Spiewak, 2012). Den meisten Bundesländern ist bei der Auseinandersetzung mit dieser großen Herausforderung zunächst ein äußerst zögerliches Vorgehen gemeinsam, das sich in Anlehnung an die Zeit 1989/1990 als „Schabowski-Phase“ (Hinz, 2012) charakterisieren lässt: Es wird zwar über die Herausforderung – hier quasi die der Reisefreiheit für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bildungssystem – gesprochen, jedoch scheint den Beteiligten in keiner Weise die Tragweite der Herausforderung klar zu sein. Später begegnen die Bundesländer dem Veränderungsdruck in unterschiedlichster Form. Die Bandbreite der Reaktionen reicht dabei vom ‚verbalakrobatisch’ umformenden, reformresistenten Verharren beim bestehenden System, verbunden mit der Hoffnung, dass sich der Sturm recht schnell legen möge (vgl. bspw. Sachsen, hierzu auch DIMR 2011), über vorsichtigen parteiübergreifenden Schulfrieden und damit verbundene Planungssicherheit (vgl. bspw. Bremen und NRW) bis hin zu rabiaten Vorgaben neuer Strukturen zu folgenden Schuljahren, die Widerstand durch entsprechende Initiativen von Beteiligten geradezu provozieren (vgl. bspw. Thüringen). Festzuhalten bleibt, dass Hamburg bisher als einziges Bundesland den Ansprüchen der UN-Konvention folgt und den diskriminierungsfreien Zugang zum System der allgemeinen Schule ohne einen Kostenvorbehalt im Schulgesetz verankert hat (vgl. die Kritik an der Umsetzung der Konvention durch die Monitoring-Stelle, DIMR 2011). Jedoch ist unabhängig von Stoßrichtung und -stärke der einzelnen Landesregierungen und im Speziellen ihrer KultusministerInnen auch klar, dass das ‚simple’ administrative Verordnen von Maßnahmen schon seit geraumer Zeit keinen Selbstläufer mehr darstellt und in ihrer Wirkung nicht die erwarteten bzw. erwünschten Erfolge zeigt.

Aufgrund dieser Erkenntnis und mit der zunehmenden Bewusstheit der daraus resultierenden Herausforderungen gewinnt in den letzten Jahren der Begriff der Governance auch in den Erziehungswissenschaften an Bedeutung – ein Begriff, der ursprünglich aus den Politik- und Sozialwissenschaften stammt, jedoch je nach seinem disziplinären Kontext variabel interpretiert werden kann. Dennoch enthält er einen konstanten Begriffskern (vgl. Benz & Dose, 2010, S. 25). Durch das deutliche Bewusstwerden des Scheiterns politischer Planung als gesellschaftliche Steuerung (vgl. Altrichter & Maag Merki 2010, 16) kam es zur Entstehung dieser Analyse-Perspektive, die nicht der Versuch der Etablierung einer neuen Theorie darstellt, sondern vielmehr eine spezielle Sicht auf die Realität ist. Anstelle des traditionellen Verständnisses von staatlich gelenkten Steuerungsprozessen erwuchs die Erkenntnis, dass die hoheitliche Rolle des Staates der eines Mitspielers zwischen Vielen weicht. So gewinnen seit einigen Jahrzehnten die Akteure der Zivilgesellschaft wie auch der Wirtschaft (bzw. des Marktes) zunehmend an Einfluss, während die Grenzen zwischen ihnen verschwimmen. Der Staat bzw. die Politik stehen daher immer weniger allein im Zentrum der Gesellschaft. Stattdessen gewinnt die Mitwirkung von Zivilgesellschaft und Markt an Bedeutung, was zu alternativen ‚Regierungsformen’ in Form von unterschiedlichen Akteurskonstellationen (s. u.) führt. Die Analyse von Steuerungsprozessen unter der Perspektive der Governance erlaubt somit, das handelnde Zusammenwirken von Akteuren in Mehrebenensystemen zu beobachten (vgl. Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 16 sowie Altrichter & Maag Merki 2010). Statt die Sicht nur auf Reformen des Staates zu richten, nimmt die Governance-Forschung vielmehr die Bildung von neuer Ordnung durch die Gesellschaft insgesamt in den Blick. Hierbei sind die oben genannten Akteure, aber auch die Suche und Etablierung neuer Interaktionsformen zwischen ihnen bedeutsam (vgl. Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 19). Governance umfasst alle Formen kollektiven Handelns, „von der institutionalisierten zivilgesellschaftlichen Selbstregelung über verschiedene Formen des Zusammenwirkens staatlicher und privater Akteure bis hin zu hoheitlichem Handeln staatlicher Akteure“ (Mayntz, 2004, S. 66).

Neben diesem Fokus auf die Akteure in einem Regime (s. u.) wird auch die Art der Steuerungsmechanismen in der Governance-Forschung untersucht. Bereits seit den 1970er / 80er Jahren wird deutlich, dass politisch beschlossene Programme eine deutliche Differenz zwischen Steuerungsziel und -ergebnis aufweisen. So ist aufgrund diverser Faktoren (Umdeutungen, Informationsverlust etc.) mit Abweichungen von der gewünschten Wirkung oder gar Gegenbewegungen zu rechnen (vgl. Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 19). Statt solche traditionellen Steuerungsversuche, die in ihrer Beobachtung von „top-down“- oder „bottom-up“-Prozessen auf hierarchische Prozesse fokussiert sind, zu analysieren, erweitert die Governance-Begrifflichkeit die Perspektive (vgl. Altrichter u.a., 2007, S. 11). Sie verweist auf das „reduktionistische Moment eines linear-direktiven Verständnisses von Steuerung und fokussiert die Frage der Handlungskoordination und Entwicklung des Gesamtsystems“ (Altrichter u.a., 2005, S. 7). Zusammenfassend gesagt, stellt Governance eine analytische Perspektive dar, die der Beschreibung und Bewertung der Realität dient. Sie sorgt „angesichts scheinbar undurchschaubarer und überkomplex gewordener Strukturen und Verfahren [für Überblick in Bezug auf das] kollektive Handeln in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft“ (Benz & Dose, 2010, S. 32).

Den besonderen pädagogischen Fokus, der unter den Begriffen „Educational Governance“ oder auch „School-Governance“ firmiert, konkretisieren Kussau und Brüsemeister (2007, S. 25) am Beispiel des Schulsystems in folgender Fragestellung: „Wie können ‚Spezialisten’ wie LehrerInnen, die Schulleitung, die Schulverwaltung, neue Schulinspektion, externe BeraterInnen, SchülerInnen, Eltern und die Bildungspolitik innerhalb ihrer jeweils spezifischen Sichtweise auf die Schule ein ‚kollektives Gut’ wie die schulische Bildung auch nur einigermaßen zielgerichtet herstellen?“

Im Folgenden werden in zusammengefasster Form die wesentlichen Begriffe der Educational Governance-Forschung dargestellt. Mit ihnen kann ausgelotet werden, wie weit ein solcher Ansatz für die Analyse des Praxisprojekts tragfähig ist.

Akteure und Akteurskonstellationen

Die Erhebungseinheiten bei der Analyse von Handlungskoordination in Systemen stellen die einzelnen Akteure dar, wobei zwischen individuellen und organisierten Akteuren unterschieden wird. Letztere Gruppe wird in kollektive und korporative Akteure differenziert. Im handelnden Zusammenwirken der Akteure manifestiert sich die Akteurskonstellation, die damit die Analyseeinheit darstellt. Es ist von Interesse, welche Leistungen die einzelnen Akteure beitragen und wie die Struktur, die das Handeln der Akteure beeinflusst durch das Handeln dieser wiederum verändert wird (Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 26).

Interdependenz

Die Begrifflichkeit der Interdependenz ist in der Educational Governance-Forschung zentral. Die gegenseitige Abhängigkeit, die entsteht, wenn ein Akteur die Ressourcen besitzt, die ein anderer benötigt, um seine Ziele zu erreichen, ist der Regelfall. Nur selten können Akteure in vollkommener Unabhängigkeit agieren. Dabei wird zwischen drei Perspektiven unterschieden:

- der normativ-rechtlichen (Lehrpläne, Schulgesetze etc.)

- den organisatorischen Rahmenbedingungen als politische Konstellation

- den kulturellen Ausprägungen

Neben der Frage, wie die Akteure die existenten Abhängigkeiten bearbeiten, stellt sich die Aufgabe, das Mischungsverhältnis der Merkmale und die Stärke der Interdependenzbeziehungen zu untersuchen. Im Zentrum steht dabei der Umgang mit existenten Normen, aber auch mit den eigenen Ressourcen bzw. die Reaktion auf Ungleichheitsverhältnisse zu den Ressourcen anderer. Besonders interessant ist die gleichzeitige Orientierung von Akteuren an Normen und Ressourcen, denn damit nimmt die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes zu (vgl. Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 27ff.).

Mehrebenensystem

Das Konzept des Mehrebenensystems wird in der Educational Governance-Forschung genutzt, um die Formen handelnden Zusammenwirkens von Akteuren auf und zwischen den Ebenen empirisch zu erfassen. Dabei werden die Interdependenzen sowie deren Bewältigung und Management analysiert. Folgende analytische Dimensionen sind hier von Bedeutung (vgl. Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 31ff.):

- Die formale Ebene (von der Bildungsadministration bis hin zu einzelnen Schulen und ihren Akteuren – Darstellung von Machtdifferenz),

- die grenzüberschreitende Koordination (Notwendigkeit der Koordination von Aufgaben zwischen und auf den formalen Ebenen),

- differente Handlungslogiken der Akteure (Verpflichtung der Akteure zu spezifischen Sinnlogiken),

- die Verfügungsrechte (d. h. über Beteiligungs- und Einflusschancen eine Akteurskonstellation mittels Entscheidungen zu eigenen Gunsten zu beeinflussen) und

- das Principal-Agent-Modell (d. h. eine bedingte Kooperationsbereitschaft, in der die beteiligten Akteure versuchen, Vorteile zu erzielen beim gleichzeitigen Versuch die Kosten dafür gering zu halten).

Intentionalität und Transintentionalität

Die Dynamik der Handlungskoordination kann nur verstanden werden, wenn neben dem intentionalen Handeln der Akteure auch die Transintentionalität von Handlungen und Wirkungen in den Blick genommen wird. Dies kann sich sowohl in der Folge strategischen Verbergens eigener Intentionen als auch in Konflikten, Entwicklungsdynamiken und Kompromissen zeigen, die von keinem der Akteure so intendiert waren (vgl. Altrichter & Maag Merki 2010, 26).

„Grobe“ Koordinationsformen

Um die Formen der Koordination in Akteurskonstellationen empirisch zu analysieren, bedient sich die Governance-Perspektive der drei basalen Begriffe Beobachtung, Beeinflussung und Verhandlung, die in einem Bedingungsverhältnis zueinander stehen. Hierbei kann untersucht werden, in welchem möglichen besonderen Mischungsverhältnis diese Koordinationsformen vorkommen und in welchem Grade sie als symmetrische oder asymmetrische Akteurskonstellationen institutionalisiert sind (vgl. Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 37ff.).

Institutionelle Koordinationsformen

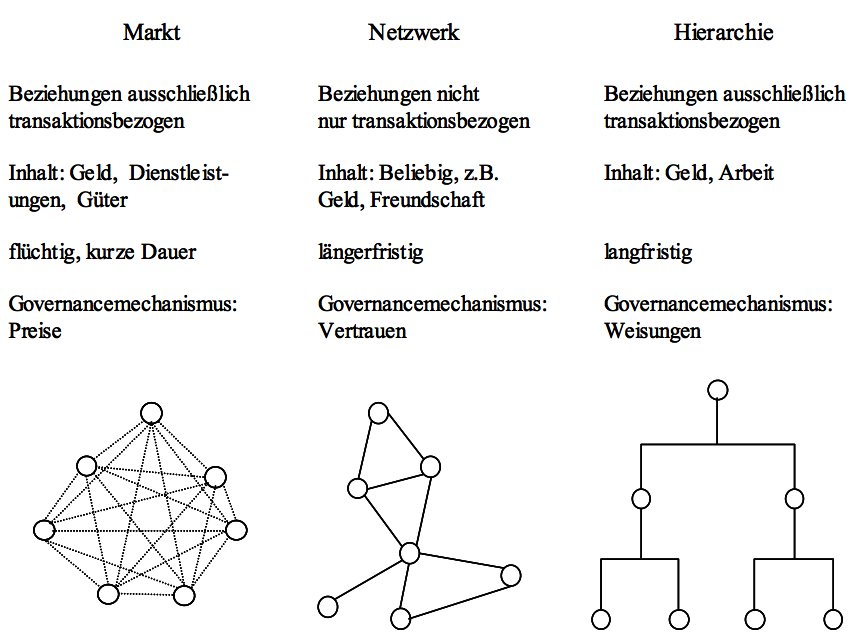

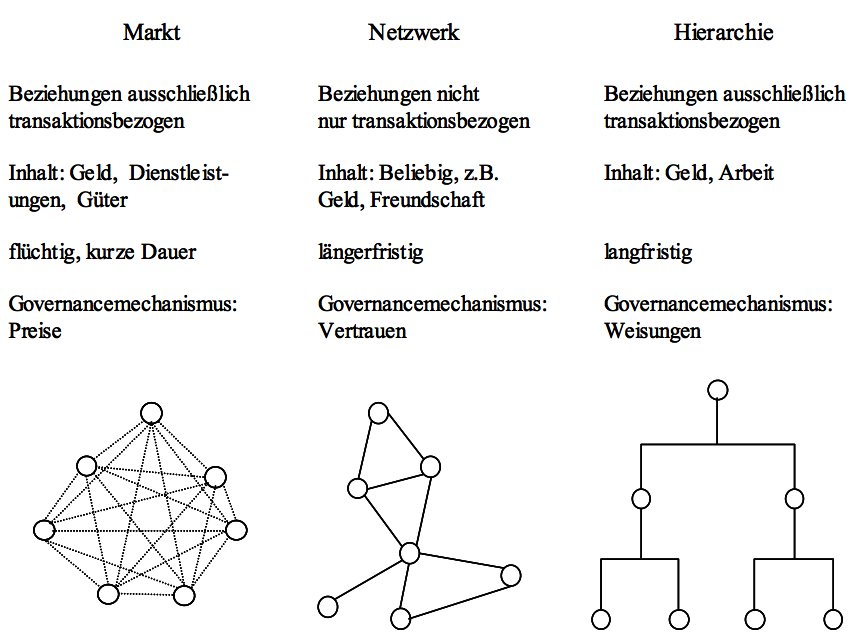

Mit den Begriffen Hierarchie, Markt, Gemeinschaft und Netzwerke werden die institutionell verdichteten, komplexeren Formen der Koordination idealtypisch und vereinfachend beschrieben. Sie stehen in engem Kontakt mit den Verfügungsrechten und den „groben“ Koordinationsformen. Auch hier sind Mischformen sehr wahrscheinlich. Im Folgenden werden die vier genannten Formen kurz charakterisiert (vgl. Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 39ff.):

Auch wenn Hierarchie aktuell eher in negativer Konnotation Verwendung findet, so ist seine ursprüngliche Verwendung eher analytisch und neutral. So bezeichnet Hierarchie „ein Organisations- oder Verfahrensprinzip, das auf der Über- bzw. Unterordnung zwischen Funktionen, Personen oder Organisationen bzw. Organisationselementen beruht“ (vgl. Morstein-Marx 1965 in Döhler, 2007, S. 46). Hierarchie tritt dabei sowohl als ein „bereits vorhandener Ordnungsmechanismus auf, der aufgrund stillschweigender Akzeptanz seine Wirkung entfaltet“ (Döhler, 2007, S. 47), als auch als bewusst eingesetztes Steuerungsverfahren (also als eine Koordinationsform), das aktiv durchgesetzt wird und mitunter Widerstände oder ausweichendes Verhalten provoziert (vgl. ebd.).

Der Markt zeichnet sich als Koordinationsform der Governance durch einen freien bzw. nur wenig begrenzten Zugang, seine soziale Symmetrie, durch die alle Teilnehmenden gleichberechtigt sind, und ein auf das Tauschobjekt gerichtetes individuelles Nutzenkalkül aus. Die Handlungsabstimmung erfolgt dabei anonym (vgl. Czada, 2007, S. 68).

Im direkten Vergleich zu den ersten beiden Koordinationsformen weisen Netzwerke deutliche Vorteile auf – in den Politikwissenschaften werden sie sogar als Idealtyp diskutiert (vgl. Wald & Jansen, 2007, S. 94 ff.) So sind sie durch eine starke autonome als auch eine relativ hohe vielseitige Anpassungsfähigkeit gekennzeichnet, da sie aus einer Menge von Akteuren bestehen, die einerseits über Beziehungen mit einem bestimmten Inhalt verbunden sind, aber andererseits gleichranging und selbstständig handeln. In Netzwerken finden typischerweise eher horizontale als vertikale Prozesse statt. Die Akteure können dabei sowohl öffentlicher wie auch privater Herkunft sein (vgl. Wild & Jansen, 2007, S. 93ff.).

Die bisherigen drei Koordinationsformen der Governance werden in Abb. 1 zusammenfassend dargestellt.

Abb. 1: Wald & Jansen, 2007, S. 97

Gemeinschaft ist, im Gegensatz zu den anderen drei Koordinationsformen, eher unscharf und fluid definiert und erscheint daher auch nicht in Abb. 1. Sie konstituiert sich aus dem kollektiven Selbstbild, das aus der Schnittmenge individueller Selbstbilder entsteht. Gemeinschaft stellt eine spontane soziale Ordnung dar. Sie ist also keine planmäßig geschaffene Konstellation von Gruppierungen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und weist daher nur eine geringe kollektive Handlungsfähigkeit auf. Ihr Handeln wird durch die Wahrnehmung der Gemeinsamkeit und die Beobachtung der kollektiven Identität beeinflusst. Gemeinschaften – in diesem spezifischen Verständnis – sind daher nicht in der Lage kollektive Ziele zu benennen und über den gemeinsamen Einsatz von Ressourcen zu entscheiden – auch hervorgerufen durch das Fehlen einer Entscheidungen treffenden Instanz (vgl. Gläser, 2007, S. 86 ff.).

Governance-Regime

Um die Handlungskoordination in einem Gesamtzusammenhang zu erkennen, wird der Begriff des Governance-Regimes benutzt. Die Grundlage bildet dabei die Identifizierung und Spezifizierung der basalen und institutionellen Koordinationsformen zwischen den Akteuren. Unterschiede kann es in verschiedenen Bildungsbereichen, aber auch in der temporären Dimension geben – Governance-Regime sind einem ständigen Wandel unterlegen. Es gilt zu analysieren, welche Regime – und ggf. in welchen Mischformen sie – Anwendung finden (vgl. Kussau & Brüsemeister, 2007, S. 41ff.).

All diese Begrifflichkeiten sind für das Verständnis von Prozessen aus der Perspektive von Educational Governance von Bedeutung und bilden die theoretische Grundlage für die Betrachtung des Praxisbeispiels InPrax, das im Folgenden dargestellt wird.

2. Ein konkretes Beispiel: Evaluation des Projekts InPrax – Aufbau eines landesweiten Unterstützungssystems für inklusive Schulentwicklung in Schleswig-Holstein

Im nördlichsten Bundesland Deutschlands, Schleswig-Holstein, startete im August 2011 das Projekt „InPrax – Inklusion in der Praxis“, das höchste Aufmerksamkeit verdient, denn der Weg, der mit ihm eingeschlagen wird, könnte zukunftsweisend sein. Unter dem Ein- und Handlungsdruck der UN-Behindertenrechtskonvention startete das damals noch vom FDP-Bildungsminister Klug geleitete Ministerium für Bildung und Wissenschaft in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem IQSH[1] eine landesweite Offensive für die Umsetzung der Konvention durch inklusive Schulentwicklung. Das primäre Ziel, ein externes Unterstützungssystem für die Weiterentwicklung inklusiver Pädagogik sowie schulischer Strukturen und Handlungsweisen für Inklusion zur Verfügung zu stellen, soll durch die fachkundige Qualifizierung einer interessierten Gruppe erreicht werden. Zu diesem Zweck wurden 39 LehrerInnen aller Schularten aus dem gesamten Bundesland, SchulentwicklungsberaterInnen aus dem IQSH und MitarbeiterInnen der BIS[2] über einen Zeitraum von sechs Monaten in acht Modulen[3] durch erfahrene TrainerInnen der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft zu ProzessbegleiterInnen für inklusive Schulentwicklungsprozesse qualifiziert. Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts haben die beiden Autoren aus der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg inne.

In einer ersten Befragung zu Beginn der Qualifizierung durch die Autoren zeigte sich, dass ein hoher Anteil der Gruppe, wie es für pädagogische Berufe üblich ist, aus Frauen besteht (84%) und über einen großen praktischen Erfahrungsschatz verfügt (81% der TeilnehmerInnen mit mehr als elf Jahren Berufserfahrung). Viele Beteiligte sind PionierInnen des Gemeinsamen Unterrichts in Schleswig-Holstein und in Vorläuferprojekten involviert gewesen. Weiterhin ist rund ein Drittel der TeilnehmerInnen Mitglied einer Schulleitung oder einer Steuergruppe, was deutlich zeigt, dass sich zentrale Akteure in diesem Projekt engagieren.

Kennzeichnend für die Gruppe ist darüber hinaus ein vorwiegend breites Verständnis von Inklusion, das sich nicht nur auf sonderpädagogischen Förderbedarf, sondern vielmehr auf alle Dimensionen von Heterogenität bezieht. Ein/e TeilnehmerIn umschreibt dies mit folgenden Worten und verdeutlicht damit den in der Gruppe vorherrschenden Spirit: Inklusion ist „eine wunderbare Grundlage, Menschen zu betrachten“, und ein/e andere/r führt weiter aus, dass Inklusion bedeutet, „nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten aller Schülerinnen und Schüler zu schauen und entsprechend zu handeln, so dass sich alle individuell entwickeln (lernen) können.“ Diese Beispiele veranschaulichen das in der Gruppe der ProzessbegleiterInnen vorherrschende Denken, das nicht auf die sonderpädagogische Perspektive begrenzt bleibt. Dies wird auch in der Motivation zur Teilnahme deutlich, die von der Wissenschaftlichen Begleitung abgefragt wurde. Ein Teil wurde von externen Akteuren dazu angehalten, am Projekt teilzunehmen. Viele zukünftige ModeratorInnen haben sich eigeninitiativ beworben. Die „Überzeugung, mit InPrax einen nächsten Schritt mitgehen zu können“, die „Lust auf Neues“ und ähnliche Motive machen diese Gruppe zu einer besonders motivierten – die zukünftigen ModeratorInnen wollen mit einem bereits großen Erfahrungshintergrund neue inklusive Entwicklungsschritte entscheidend mitgestalten.

Die inhaltliche Ausrichtung der Qualifizierung selbst baut dabei stark auf die weitreichenden Erfahrungen auf, die die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft in den vergangenen Jahren in der Begleitung von Schulen und in der Ausbildung von ModeratorInnen sammelte. Die TeilnehmerInnen setzten sich mit ihrer eigenen Rolle als zukünftige ProzessbegleiterInnen auseinander, lernten, wie inklusive Organisationsentwicklung angelegt und wie der Index für Inklusion (vgl. Boban & Hinz, 2003) genutzt werden kann, welche Rollen die einzelnen Mitglieder einer Schule haben und wie sie mit deren Vielfalt sowie möglichen Konflikten und Widerständen arbeiten können. Neben diesen prozessorientierten Inhalten wurden auch die eigene inklusive Haltung und die Etablierung von inklusiven Werten thematisiert (vgl. hierzu ausführlicher Brokamp 2012).

Mit dem Beginn des Schuljahrs 2012/13 werden die qualifizierten ModeratorInnen im Tandem in Schulen aktiv, die sich für eine Teilnahme am Projekt bewerben. Dabei liegt die Zuständigkeit für einen Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt in der Regel bei jeweils einem Tandem, zu dem ein/e LehrerIn aus der allgemeinen Schule und eine/r aus einem Förderzentrum gehört. Die ProzessbegleiterInnen erhalten drei Abminderungsstunden; sie begleiten und unterstützen in diesem zeitlichen Umfang interessierte Einrichtungen bei ihren Aktivitäten zu einer inklusiveren Institution. Zum Beginn des Begleitprozesses steht eine gemeinsame systematische Bestandsanalyse durch die Schule und die ProzessbegleiterInnen an. In gemeinsamen Gesprächen mit Schulleitung und ggf. weiteren Mitgliedern der Institution werden konkrete Ziele diskutiert und schriftlich fixiert. So ist für alle Beteiligten deutlich, in welchen Umfang und mit welcher Zielsetzung gearbeitet werden soll. Nach einer detaillierten Maßnahmenplanung, in der konkret aufgeführt ist, wie die Ziele verwirklicht werden, folgt die konkrete Umsetzung der Vorhaben. Die ProzessbegleiterInnen stehen sowohl bei der Planung als auch Durchführung eines Gesamtprozesses oder ggf. einzelner Schritte hin zu einer inklusiveren Einrichtung zur Verfügung. Vom Projekt selbst ist nicht im Vorweg genau definiert, wie die Begleitung auszusehen hat, so dass den Schulen und ihren ProzessbegleiterInnen Spielraum zur Gestaltung der Beziehung und des Arbeitsbündnisses gegeben wird. Die Möglichkeiten der Moderationstandems reichen von grundlegender Information der Schulen über Möglichkeiten oder Fragen inklusiver Schulentwicklungsprozesse über die Moderation einzelner Planungssitzungen bis hin zur längerfristigen Prozessbegleitung. In jedem Fall soll am Ende des Begleitungsprozesses (oder auch nach bestimmten Etappen) eine Evaluation klären, welche Ziele erreicht wurden oder woran sie gescheitert sind.

Als geplantes Ende des Projektes InPrax gilt bereits Juni 2013, wobei gegenwärtig auch eine Verlängerung diskutiert wird. Durch die politische Neuausrichtung des Landes nach der Landtagswahl im Mai 2012 erscheinen die Möglichkeiten dafür günstiger. Auf jeden Fall werden die Moderationstandems als ProzessbegleiterInnen auf längere Sicht interessierten Schulen und ihren KooperationspartnerInnen zur Verfügung stehen.

3. Das Projekt InPrax aus Sicht der Educational Governance-Perspektive

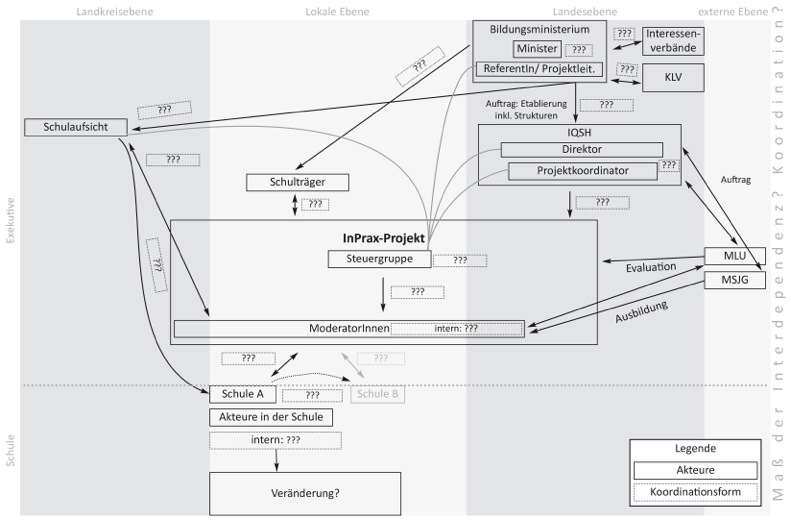

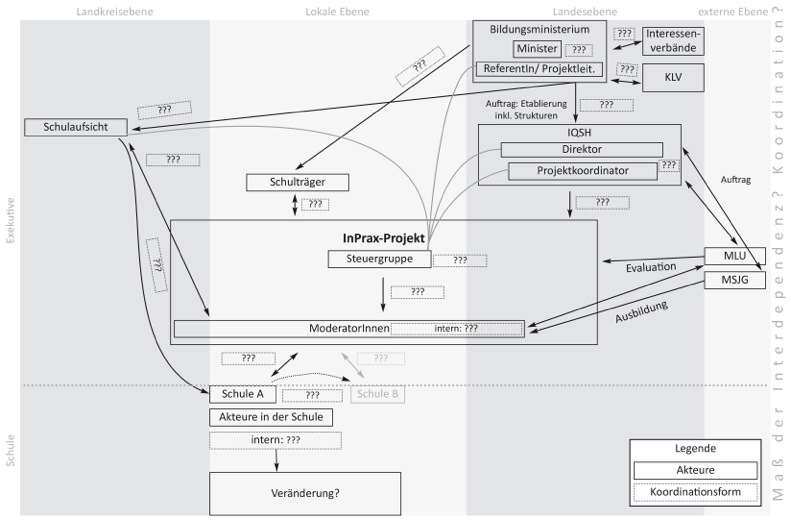

Anhand der grafischen Übersicht (vgl. Abb. 2) des InPrax-Projekts wird im Folgenden in Anlehnung an Büeler (2007, S. 127) der Versuch unternommen, die Akteure und Akteurskonstellationen darzustellen und mögliche basale und institutionelle Koordinationsformen zu lokalisieren, ohne sie dabei zum gegenwärtigen Zeitpunkt in ihrer Qualität zu benennen. Wie oben beschrieben, stellt diese Adaptierung der Education Governance-Perspektive auf ein konkretes Projekt erste Überlegungen und den Ausgangspunkt des Forschungsinteresses dar. Sie ist kein fertiges oder starres Gebilde, sondern wird während der Laufzeit des Projekts weiter modifiziert und spezifiziert.

Abb. 2: Das Projekt InPrax aus der Perspektive der Educational Governance

Das Schaubild ist sowohl in der Vertikalen als auch in der Horizontalen in jeweils unterschiedliche Ebenen eingeteilt. Vertikal wird zwischen zwei Akteursebenen unterschieden: der Exekutive (politisch-strategisch) und der einzelnen Schule (pädagogisch-operativ).

In den horizontalen Ebenen werden die Akteure den jeweiligen räumlichen Ebenen zugeordnet. Aus externen Kontexten heraus agieren hier die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, die den Auftrag erhalten hat, die ModeratorInnen zu qualifizieren, sowie die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als wissenschaftliche Begleitung, die das gesamte Projekt evaluiert. Beide Akteure stehen in enger Verbindung mit den Prozessen, die sich auf der Landesebene vollziehen. Hier bildet sich auf den ersten Blick ein hierarchisches Gefüge ab, dessen Auftrag gebender Akteur der schleswig-holsteinische Bildungsminister darstellt. Er nimmt damit seine Verantwortung wahr, gemäß der UN-BRK (s. o) Inklusive Bildung umzusetzen. Spannend ist hierbei, welche Rolle Interessenverbände wie Gewerkschaften oder Verbände für Menschen mit Beeinträchtigungen eingenommen haben. Im Bildungsministerium wurde anschließend mit der Projektentwicklung begonnen. Hierbei ist zu untersuchen, ob Entscheidungen eher hierarchisch getroffen wurden oder ob es auch Aushandlungsprozesse zwischen einzelnen Akteuren (MinisterIn, ReferentInnen u. a.) gegeben hat. Das IQSH, das primär zuständig für die Unterstützung von Schulen ist, wurde vom Ministerium als kompetenter Partner und zweiter Träger des Projekts mit ins Boot geholt. Innerhalb dieser Institution gibt es eine Vielzahl für das Projekt wichtiger Akteure und Akteurskonstellationen, die in bestimmten Koordinationsformen miteinander agieren und in Interdependenz-Verhältnissen zueinander stehen, wobei zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, wie sich diese konkret herausbilden und gegenseitig beeinflussen. So arbeitet hier der Direktor, eine der beiden Projektleitungen – die andere ist ein/e ReferentIn aus dem Ministerium. Es gibt einen verantwortlichen Projektkoordinator und beide sind ebenso wie die/der ReferentIn aus dem Ministerium gleichzeitig Teil der Steuergruppe, die durch weitere Mitglieder aus dem IQSH und der Schulaufsicht ergänzt wird. Gemeinsam organisieren und koordinieren sie Entwicklung und Verlauf von InPrax, dessen zentrale Akteure die Moderationstandems sind. Sie stehen als Schlüsselfiguren des Projekts über alle räumlichen Ebenen hinweg mit anderen Akteuren in Beziehung. Zu untersuchen wäre beispielsweise, inwiefern das Principal-Agent-Modell (s. o.) in der Koordination zwischen IQSH und den ModeratorInnen zum Tragen kommt bzw. ausgestaltet wird. Auch die Koordinationsformen innerhalb der Gruppe der ProzessbegleiterInnen sind von Interesse: Bestehen hier netzwerkartige Verflechtungen, gemeinschaftsähnliche Strukturen oder eher Mischformen aus beiden? Die ModeratorInnen haben überdies auf der lokalen Ebene direkten und meist kontinuierlichen Kontakt mit den einzelnen Schulen, die sie unterstützen. In ihnen wiederum existiert eine Vielzahl an unterschiedlichen Beziehungen, Verflechtungen und Machtverstrickungen – diese kann allerdings im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung aufgrund der Ressourcensituation nicht analysiert werden. Hier können lediglich Veränderungen, die sich im Projektzeitraum vollziehen, dokumentiert und deren Einschätzung durch die Akteure in der Schule erfasst werden. Zudem ist zu untersuchen, welche Rolle die Schulträger einnehmen, die in Schleswig-Holstein auf der lokalen Ebene angesiedelt sind. Auf einer weiteren horizontalen Ebene, der der Landkreise und kreisfreien Städte, finden sich die Akteure der Schulaufsicht. Sie stehen sowohl in direkter Beziehung zum Bildungsministerium, als auch zu den Schulen und den ModeratorInnen, die nach einer Ausschreibung von der Schulaufsicht ausgewählt wurden, und haben somit eine weitere Schlüsselposition innerhalb des Projekts inne.

Anhand dieses ersten Versuchs einer ‚Diagnose’ des Projekts InPrax mit all seinen Akteuren und Akteurskonstellationen wird die Komplexität dieses inklusiven Implementationsprojekts deutlich. Darüber hinaus wird sichtbar, dass bei einem scheinbar allumfassenden hierarchischen Rahmen eine Vielzahl an institutionellen wie basalen Koordinationsformen sowie Interdependenzen existieren, die es, trotz oder gerade dank ihrer Komplexität, durchaus wert sind, einer genaueren Betrachtung unterzogen zu werden. Spannend wird es sein, den zentralen Fragen nachzugehen, wie viele Ebenen ein Anstoß auf Landesebene durchläuft, welche Modifikationen durch Akteure auf den verschiedenen Ebenen entsprechend ihrer Handlungslogiken vorgenommen werden und inwieweit schlussendlich durch das Projekt Veränderungen in den teilnehmenden Schulen angestoßen werden.

4. Literatur

Altrichter, Herbert/Brüsemeister, Thomas/Heinrich, Martin (Hrsg.) (2005): Merkmale und Fragen einer Governance-Reform am Beispiel des österreichischen Schulwesens. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 30(4), S. 6-28

Altrichter, Herbert/Brüsemeister, Thomas/Wissinger, Jochen (Hrsg.) (2007): Educational Governance – Handlungskoordination und Steuerung im Bildungssystem, Wiesbaden: VS Verlag

Altrichter, Herbert/Maag Merki, Katharina (2010): Steuerung der Entwicklung des Schulwesens. In: Altrichter, Herbert & Maag Merki, Katharina (Hrsg.), Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem. Wiesbaden: VS Verlag, S. 15-39

Benz, Arthur/Dose, Nicolai (Hrsg.) (2010, 2. Aufl.): Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen, Wiesbaden: VS Verlag

Büeler, Xavier (2007): School Governance – Die Fallstudie Luzern. In: Altrichter, Herbert; Brüsemeister, Thomas & Wissinger, Jochen (Hrsg.), Educational Governance – Handlungskoordination und Steuerung im Bildungssystem. Wiesbaden: VS Verlag, S. 131-151

Boban, Ines/Hinz, Andreas (Hrsg.) (2003): Der Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in Schulen der Vielfalt entwickeln, Halle: Martin-Luther-Universität

Brokamp, Barbara (2012): Qualifizierte Begleitung inklusiver Schulentwicklung. In: Moser, Vera (Hrsg.), Die inklusive Schule – Standards für die Umsetzung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 62-70

Czada, Roland (2007): Markt. In: Benz, Arthur; Lütz, Susanne; Schimank, Uwe & Simonis, Georg (Hrsg.), Handbuch Governance - Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS Verlag, S. 68-81

DIMR (Deutsches Institut für Menschenrechte) (2011): Stellungnahme der Monitoring-Stelle: Eckpunkte zur Verwirklichung eines inklusiven Bildungssystems (Primarstufe und Sekundarstufen I und II), Berlin: DIMR.

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Stellungnahmen/stellungnahme_der_monitoring_stelle_eckpunkte_z_verwirklichung_eines_inklusiven_bildungssystems_31_03_2011.pdf

Döhler, Marian (2007): Hierarchie. In: Benz, Arthur; Lütz, Susanne; Schimank, Uwe & Simonis, Georg (Hrsg.), Handbuch Governance – Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS Verlag, S. 46-53

Hinz, Andreas (2012): Inklusion – Ansatz für einen veränderten Umgang mit Heterogenität. In: Veber, Marcel (Hrsg.), Veränderter Umgang mit Heterogenität. Beiträge zur Ringvorlesung an der Universität Münster. Berlin: Lit (im Druck)

Gläser, Jochen (2007): Gemeinschaft. In: Benz, Arthur; Lütz, Susanne; Schimank, Uwe & Simonis, Georg (Hrsg.), Handbuch Governance - Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS Verlag, S. 82-92

Plate, Elisabeth (2012): Staff support for inclusion. An international study. Unpublished Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Canterbury: Canterbury Christ Church University

Poscher, Ralf/Langer, Thomas/Rux, Johannes (2008): Gutachten zu den völkerrechtlichen und innerstaatlichen Verpflichtungen aus dem Recht auf Bildung nach Art. 24 des UN-Abkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und zur Vereinbarkeit des deutschen Schulrechts mit den Vorgaben des Übereinkommens.

http://www.gew.de/Binaries/Binary48790/080919_BRK_Gutachten_finalKorr.pdf

Riedel, Eibe (2010): Gutachten zur Wirkung der internationalen Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und ihres Fakultativprotokolls auf das deutsche Schulsystem. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.

http://www.gemeinsam-leben-nrw.de/sites/default/files/Gutachten_Zusammenfassung_0.pdf

Spiewak, Martin (2012): Gemeinsam anders. In: Zeit Online vom 11.06.2012

http://www.zeit.de/2012/23/Schule-Inklusion

Wald, Andreas/Jansen, Dorothea (2007): Netzwerke. In: Benz, Arthur; Lütz, Susanne; Schimank, Uwe & Simonis, Georg (Hrsg.), Handbuch Governance - Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS Verlag, S. 93-105

[1] Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig Holstein, die zentrale staatliche Stelle für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte sowie für Lehrplanarbeit und Evaluation

[2] Das BIS ist die beim IQSH angesiedelte Beratungsstelle Inklusive Schule und hat die Aufgabe, Schulen auf dem Weg zur inklusiven Bildung zu unterstützen.

[3] Die gesamte Qualifizierungsdauer betrug über 50 Stunden.