Ines Boban & Andreas Hinz: Inklusion und Partizipation – kritische Reflexion zweier leitender Konzepte angesichts ihrer Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeit

Abstract: Der vorliegende Diskussionsbeitrag bietet eine kritische Reflexion der Konzepte Inklusion und Partizipation. Dabei lotet er ihre unterschiedlichen Verständnisse auf der Basis der deutschsprachigen Debatte und mit internationalem Bezug auf den Weltbildungsbericht 2020 der UNESCO aus. Darauf aufbauend bezieht er sie auf die „Theorie des Partnerismus“ (Riane Eisler) mit ihrem Kontinuum zwischen Herrschafts- und Partnerschaftssystem. Dabei scheint die Widersprüchlichkeit zwischen hierarchischen Verhältnissen und egalitären Horizonten von Inklusion und Partizipation auf. Untersucht wird der Bezug konkreter pädagogischer Handlungsstrategien auf diese Polarität. Der Text endet mit einem Plädoyer für die Berücksichtigung dieser grundlegenden Widersprüchlichkeit – auch in der Forschung.

Stichworte: Inklusion, Partizipation, Widersprüche, Theory of Partnerism, Theorie integrativer Prozesse, Handlungsstrategien

Inhaltsverzeichnis

- Verständnisse von Inklusion und Partizipation in der Bildung

- Gemeinsamer Schlüssel – „Theory of Partnerism“

- Folgen für Handlungsstrategien

- Schluss

- Literatur

1. Verständnisse von Inklusion und Partizipation in der Bildung

Alltagstheoretisch betrachtet könnte dieser Text sehr kurz sein: Inklusion stellt einen normativ begründeten Begriff dar, der die Strukturen von Institutionen – hier von Bildungseinrichtungen – mit der Offenheit für alle Menschen beschreibt, und Partizipation bezeichnet die in diesem Rahmen normativ anzustrebenden Prozesse. So ist das Begriffspaar häufig in der Literatur zu finden. Es hat eine positive Konnotation und ist menschenrechtlich geboten (vgl. DIMR 2019), zudem ergänzt es sich in Bezug auf Strukturen und Prozesse. So einfach und richtig – und gleichzeitig so zu kurz gegriffen. Mit unterschiedlichen Verständnissen verbunden und zunehmend als „Containerbegriffe“ (Boban & Hinz 2021a, 29) genutzt, in die je nach Interessen und Orientierungen Verschiedenstes hineingepackt werden kann, werden beide Begriffe und ihr Verhältnis zueinander deutlich komplexer.

1.1 Verständnisse von Inklusion

Ohne die Jahrzehnte lange, sehr kontroverse und bis zur Polemik aufgeladene Diskussion um Inklusion nachzeichnen zu wollen – Konsens besteht wohl darüber, dass der pädagogische Begriff der Inklusion mittlerweile so verflacht und beliebig benutzt wird, dass es umso dringender wird zu definieren, was mit ihm gemeint ist. Dies dürfte nicht zuletzt damit zu tun haben, dass die Differenz zwischen seinen egalitären Ansprüchen und der hierarchisch strukturierten und mit Diskriminierung durchsetzten gesellschaftlichen Realität so groß ist, dass es für entsprechende Akteur*innen naheliegend ist, seine Ansprüche systemkonform umzuformen (vgl. Hinz 2013, 2017).

Im hier auf Bildungseinrichtungen bezogenen Inklusionsdiskurs lassen sich jenseits des weitgehend gemeinsamen Kerns, dass alle „Verständnisse auf die Überwindung von Diskriminierung aufgrund von sozial konstruierter Gruppenzugehörigkeit abzielen“ (Piezunka et al. 2017, S. 216), vielfältige Positionen finden. Sie können auf mehrere Polaritäten zurückgeführt werden – nicht als schwarz-weiß-Differenzierung, sondern verstanden als Spektrum, dessen beiden Pole jeweils in unterschiedlichem Maße in Positionen enthalten sind (vgl. Tab. 1).

Variante /Fortsetzung heil- und sonderpädagogischer Förderung |

Kindheits- und schulpädagogische Perspektive einer gemeinsamen Bildung für alle |

Menschenrechtsbasierte Antidiskriminierungsstrategie |

Mobilisierung des Humankapitels zur Schließung des bisherigen „human capital gap“ |

Qualitätszuwachs innerhalb des Systems |

Transformatorischer Anspruch an das System |

Normative Wertentscheidung

mit empirischer Überprüfung |

Evidenzbasierte Vorteile

jenseits normativer Orientierungen |

Tab. 1: Vier Polaritäten in Verständnissen von Inklusion (eigene Darstellung)

- Zum einen erscheint Inklusion als eine Variante oder Fortsetzung heil- und sonderpädagogischer Förderung, bei der Personen entsprechend dem diagnostisch ermittelten Förderbedarf zu sonderpädagogischen Schwerpunkten und damit auch zu Förder(-schul-)formen zugeordnet werden. Zum anderen wird sie als kindheits- bzw. schulpädagogische Perspektive einer gemeinsamen Bildung für alle gesehen, aus deren Perspektive Sonderinstitutionen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip immer schon ‚Orte zweiter Wahl‘ waren und nur so lange legitim sind, wie die ‚allgemeinen Orte‘ sich nicht für alle zuständig und/oder kompetent wähnen (vgl. Hinz 2004). Entsprechend gibt es beim ersten Pol eine Zielgruppe, Kinder und Jugendliche mit Behinderungserfahrung, beim anderen dagegen gibt es keine spezifische Zielgruppe, weil es um alle geht – und vor allem um das Aufspüren und Abbauen von Barrieren, denn deren Basis ist nicht der Förderbedarf bestimmter Menschen, sondern „es sind das System und der Kontext, welche die Diversität und die Vielfalt von Bedürfnissen nicht berücksichtigen“ (DUK 2020, S. 12), also Ministerien, Schulen, Schulleitungen, Hochschulen etc., die systemisch gesehen ‚Förderbedarf‘ aufweisen.

- Zum einen wird Inklusion als menschenrechtsbasierte Antidiskriminierungsstrategie verstanden, die grundlegende, aufgrund der unteilbaren und unveräußerlichen Menschenwürde notwendigerweise radikale Forderungen nach der Realisierung der Menschenrechte seit 1948 erhebt (vgl. DIMR 2019; Reitz 2020) und eng mit Demokratie verbunden ist (vgl. Boban & Hinz 2019a). Zum anderen wird sie angesichts der weltweiten Konkurrenz, der Deutschland sich als Land ohne Rohstoffe stellen muss, als „inclusive growth“ (OECD 2018), als Chance auf effektivere Entwicklung „of human capital and productivity growth“ (ebd., S. 12) gesehen. Speziell gilt dies im Hinblick auf diejenigen, die bisher marginalisiert waren, so nicht ihr volles Potenzial entwickeln konnten und damit zum „human capital gap“ beitrugen (World Bank o.J., o.S.). Sie kommen nun in die ambivalente Situation kompensatorischer Angebote: Einerseits bekommen sie Unterstützung, andererseits wird damit ihre Bedürftigkeit und so Stigmatisierung konstituiert. So ist denn auch die rassistische Selektivität bei der Zuweisung sonderpädagogischen Förderbedarfs in verschiedensten Ländern eindeutig belegt: in Kanada überproportional bei Inuit und Aboriginal, in Neuseeland bei Pasifik und Maori, in Griechenland bei Roma, in den USA bei Black American, Hispanic und Native American (vgl. Slee 2018, S. 26f) – und in Deutschland bei Menschen mit Migrationsgeschichte. In diesem Verständnis geht es dann mit neoliberalem Hintergrund um allgemeine Leistungssteigerung und Effektivierung von Bildung für ökonomische Bedarfe (vgl. Boban & Hinz 2017a).

- Zum einen wird Inklusion als Qualitätszuwachs im Rahmen des unverändert gegliederten Systems betrachtet mit einem Mehr an Gerechtigkeit, bei dem es darum geht, sonder- und heilpädagogische Kompetenzen entsprechend dem Elternwillen auch in allgemeinen Bildungseinrichtungen zu etablieren (vgl. z. B. KMK 2011, 2020). Zum anderen erscheint Inklusion als Anspruch transformatorischer Pädagogik an ein gegliedertes und hierarchisch strukturiertes, eher nach unten als nach oben durchlässiges Bildungssystem mit der Perspektive der Mitwirkung von Bildung an einer „sozial-ökologischen Transformation“, die machtkritische Ansätze zu stärken sucht, Ansätze wie Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Globales Lernen und kritische politische Bildung zusammendenkt und Schritte in Richtung auf eine Bildungsbewegung in diesem kritisch-emanzipatorischen Sinne auf Mikro- und Makroebene anstrebt (vgl. z. B. Basisdemokratischer Organisationskreis 2020).

- Vermutlich gibt es eine vierte Polarität: Zum einen wird Inklusion als notwendigerweise wertebasiert angesehen, sei es christlich, libertär oder anders begründet – und damit gleicht die „Diskussion über die Vorteile inklusiver Bildung […] der Diskussion über die Vorteile der Menschenrechte“ (DUK 2020, S. 15). Hier wird die eigene Grundorientierung transparent gemacht, auf deren Basis dann empirisch untersucht werden kann, welche Stärken und Probleme die aktuelle Praxis aufweist, allerdings ohne die Zielrichtung insgesamt in Frage zu stellen. Zum anderen wird Inklusion evidenzbasiert überprüft, so dass distanziert und ohne normative Vorannahmen empirische Daten mit Vor- und Nachteilen erhoben werden. Während erstere Position mit dem Vorwurf der Normativität, also unwissenschaftlicher Voreingenommenheit, bis hin zum Dogmatismus konfrontiert wird, wird die zweite Position mit ihrer angeblichen Neutralität dahingehend kritisiert, dass dieses Herangehen mit einer ‚neutralen‘ Untersuchung der Vor- und Nachteile der Abschaffung der Sklaverei oder der Apartheit vergleichbar (vgl. UNESCO 2020, S. 18) und damit gesellschaftlich nicht akzeptierbar ist.

Diese vier Polaritäten machen deutlich, welch fundamentale Unterschiede in der Sicht auf Inklusion in der Bildung vorhanden sind. Im aktuellen „Global Monitoring Report 2020“ der UNESCO über „Inclusion and education: all means all“ (2020) werden Empfehlungen ausgesprochen, die eine Tendenz aufzeigen können, welche Positionen von internationalen Organisationen eingenommen werden und für die internationale Debatte zumindest relevant sind.

- „Die Welt hat sich zu inklusiver Bildung nicht zufällig verpflichtet, sondern weil inklusive Bildung die Grundlage eines qualitativ hochwertigen Bildungssystems ist, das alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen dazu befähigt, zu lernen und ihr Potenzial auszuschöpfen. Geschlecht, Alter, Wohnort, Armut, Behinderung, Ethnizität, Indigenität, Sprache, Religion, Migrations- oder Vertreibungsstatus, sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität, Inhaftierung, Überzeugungen und Einstellungen sollten keine Grundlage für die Diskriminierung von Menschen hinsichtlich ihrer Bildungsbeteiligung und Bildungserfahrung sein“ (DUK 2020, S. 26). Hier wird der egalitäre Anspruch inklusiver Bildung unter verschiedenen Aspekten von Heterogenität kindheits- und schulpädagogisch herausgestellt, also ein angemessenes und nicht auf Behinderungserfahrungen reduziertes heil- bzw. sonderpädagogisches, sondern menschenrechtsbasiertes Verständnis deutlich.

- „Bildungssysteme, die Diversität würdigen und glauben, dass jeder Mensch einen Mehrwert beiträgt, Potenzial hat und mit Würde behandelt werden sollte, ermöglichen es allen Lernenden, nicht nur Grundlagen, sondern eine größere Bandbreite an Kompetenzen zu erlangen, die die Welt braucht, um nachhaltige Gesellschaften zu gestalten“ (ebd.). In dieses Zitat fließen sowohl egalitäre Ansprüche als auch gesellschaftliche Nützlichkeit inklusiver Bildung und ihrer erhofften Effekte ein.

- Und weiter: „Die Abkehr von einem Bildungssystem, das sich für einige Kinder eignet und andere zur Anpassung verpflichtet, kann nicht einfach per Dekret erfolgen“ (ebd., S. 14). Es sind also keine einfachen Veränderungsprozesse auf dem Weg zu einem inklusiven, Homogenität als Ordnungsprinzip ablösenden Bildungssystem zu erwarten.

- Schließlich: „Die Inklusion unterschiedlicher Lernender im gemeinsamen Unterricht und in allgemeinen Schulen kann Stigmatisierung, Stereotypisierung, Diskriminierung und Entfremdung verhindern“ (ebd.). Damit kommen veränderte Sichtweisen auf Diversität und eine Reduzierung von Stereotypen in den Horizont der Entwicklung.

International stehen also eine gemeinsame Bildung für alle mit menschenrechtlichen Grundsätzen und gesellschaftlicher Nützlichkeit und einem komplexen und konflikthaften transformatorischen Anspruch auf der Basis empirisch zu untersuchender und transparent gemachter normativer Orientierungen im Fokus.

1.2 Verständnisse von Partizipation

Auch bei der Partizipation lassen sich differente Verständnisse finden. Das Deutsche Institut für Menschenrechte (vgl. Reitz 2020) arbeitet auf der Basis einer Befragung der bundesdeutschen Kultusministerien heraus, dass sich auch innerhalb der menschenrechtsbezogenen Debatte in Deutschland zwei Pole finden: Zum einen wird das Recht auf Partizipation als ‚Gewährung‘ definiert – also als „Mittel zum Zweck“ (ebd., S. 35), etwa für Streitschlichtung, für Schulsanitätsdienste, die Erhaltung der Demokratie, die politische Bildung an sich, für den Kampf gegen politischen Extremismus. Zum anderen wird das Recht auf Partizipation als Pflicht zum ‚Gewährleistung‘ verstanden – also als Zweck an sich, als unveräußerliches Menschenrecht, das eben zu gewährleisten ist (vgl. DIMR 2019). Wie das DIMR feststellt, sind beide Tendenzen funktional und legitim; es wäre allerdings problematisch, wenn die Gewährleistung komplett ausgeklammert würde. Bei der damaligen Befragung drängte sich der Verdacht auf, „dass hier in erster Linie Dienstleistungen von Schüler*innen erbracht werden sollen“ (Reitz 2020, S. 36) und Partizipation so zu einem von anderen definierten Auftrag staatlicher Bildung zu werden droht.

Dass Tendenzen zu Gewährung bzw. Gewährleistung nicht so klar trennbar sind, wird auch in der Kinderrechtskonvention selbst deutlich, wenn einerseits in Art. 13, Abs. 1 ohne Einschränkung festgestellt wird: „Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben“ (BMFSFJ 2014, S. 15). Andererseits sichern die Vertragsstaaten in Art. 12, Abs. 1 dem Kind, „das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife“ (ebd.). Hier wird unscharf bis ambivalent, wie weit es sich um ein zu gewährleistendes Recht oder um eine gewährbare Option handelt, deren Rahmen sowohl in Bezug auf die kindlichen Fähigkeiten als auch auf die Inhalte der Entscheidungen adultistisch von Erwachsenen definiert werden kann.

Häufig wird in der Literatur, insbesondere innerhalb der Sozialen Arbeit, auf eine ursprünglich aus der Gesundheitsförderungen stammende (vgl. Wright 2010), neunstufige ‚Leiter der Partizipation‘ Bezug genommen, der zufolge anhand der Frage der Verteilung von Entscheidungsmacht einschätzbar werden soll, bis zu welchem Grad Partizipation realisiert wird (vgl. Hart 1992). Die Skala reicht dabei von zwei Stufen der Nicht-Partizipation (Instrumentalisierung und Anweisung) über drei Formen mit Vorstufen der Partizipation (Information, Anhörung, Einbeziehung) und drei Stufen erfolgender Partizipation (Mitbestimmung, teilweise Entscheidungskompetenz, Entscheidungskompetenz) bis zur Selbstorganisation als Form, die über Partizipation hinausgeht (vgl. Wright, Block & von Unger in Wright 2010).

Kritikwürdig erscheint allerdings, dass dieses Stufenmodell unabhängig von Inhalten und Machtstrukturen allgemeine Grade von Partizipation in Entscheidungsprozessen definiert und dabei ignoriert, in welchem gesellschaftlichen Kontext sie realisiert werden (vgl. zusammenfassend Tiedeken 2020). Zudem vollzieht sich die freiwillige Beteiligung stets in Anerkennung des vorgegebenen Rahmens und somit in der Unterwerfung unter sie: „Die selbstbestimmte Partizipation des Subjekts fällt demnach mit dessen Unterwerfung zusammen, schließlich setzt die Teilhabe an den Verfahren zur Verwaltung der Ordnung auch die Zustimmung zu ihr voraus“ (Tiedeken 2020, S. 20f). Damit wird Partizipation zu einer der „sanften Methoden der Herrschaftsausübung, die weniger als autoritäre Zwangs- und Kontrollmechanismen wirken, sondern die Adressat*innen als unternehmerische Gestalter*innen ihres Selbst und ihrer Umwelt“ (ebd., S. 21) sehen. Partizipation kann im Anschluss an Foucault als „freiheitliche Zurichtungsstrategie“ (Bröckling 2005, S. 19) bezeichnet werden, die in „Chancen der Selbstverwirklichung“ (Bröckling 2007, S. 26) umgedeutet wird. So könnte im Extremfall eine an gemeinsamer Entscheidungsmacht ausgerichtete Organisation in höchstem Maße neoliberalen Anforderungen der Gesellschaft im Sinne des ‚unternehmerischen Selbsts‘ entsprechen und dies könnte als voll partizipative (Stufe 8) ‚Form der Selbstverwirklichung‘ positiv gedeutet werden – ohne dass in den Blick käme, um welche Inhalte innerhalb welchen Umfelds und um welche Interessen es geht.

Im pädagogischen Feld kann Partizipation auch auf die eigenen Lernprozesse bezogen werden. So wird in der kritischen Psychologie zwei grundlegende Lernmodi beschrieben: Einerseits wird das „defensive Lernen“ (Holzkamp 1995, S. 441) durch die hierarchische Verfasstheit des Schulsystems nahegelegt; bei ihm geht es vor allem darum, ohne größere Schäden den Anforderungen der Institution zu entsprechen. Andererseits hat das „expansive Lernen“ (ebd., S. 491) das Potenzial, eigenen Fragestellungen und Interessen nachzugehen, entsprechend in die Tiefe bzw. Weite gehen oder in andere Richtungen ‚expandieren‘ zu können. Während im defensiven Lernmodus allein schon über die Festlegungen von ‚relevantem Wissen‘ in verbindlichen Curricula Fremdbestimmung dominiert, die auf ‚Hilfen‘ für extrinsische Motivation angewiesen ist, ist im expansiven ein erheblicher Anteil individueller Selbstbestimmung im gesamten Bereich des sich ständig ausdehnenden und verändernden Weltwissens enthalten (vgl. Boban & Hinz 2012, 2019a) und Lernen ein partizipativer, von intrinsischer Motivation getragener Prozess, der je auf selbstgewählter Aktivität bzw. Passivität basiert.

Gleichwohl gilt generell, dass Partizipation nicht nur ein individueller Willensakt zur Beteiligung ist, sondern mit ihr gleichzeitig die Akzeptanz der Regeln des Umfeldes einhergeht – und damit ist Partizipation mit der Unterordnung unter die Systemregeln gekoppelt (vgl. Tiedeken 2020). Dies gilt selbst für demokratische Schulen (vgl. Boban & Hinz 2019a), in denen der o.g. Kritik zufolge in extremer Weise mit den größten Freiheitsgraden „die pädagogisch beabsichtigte Übersetzung institutioneller Herrschaft in Selbstbeherrschung“ (Tiedeken 2020, S. 25) erfolgt: Für die Lernenden gilt dies „nicht nur, weil sie wissen, dass sie darauf angewiesen sind, sondern auch, weil ihnen nahegelegt wird, den Erfolg in der Welt als Veredelung ihrer Identität zu begreifen“ (ebd.), dank der sie später mit ihren erworbenen Kompetenzen besser in der gesellschaftlichen Konkurrenz bestehen könnten.

Solch widersprüchliche Überlegungen verweisen einerseits darauf, dass Personen bei selbstbestimmter individueller und gemeinsamer Lerntätigkeit sowohl kognitiv als auch sozial, kommunikativ und psychologisch gewinnen und andererseits gleichzeitig libertär in weiche, freiheitlichere Herrschaftsformen eingebunden werden. Sie durchlöchern quasi so die Polarität der Partizipation zwischen Gewährung und Gewährleistung, indem Herrschaft in beiden Fällen durch Partizipation zur gesellschaftlich nützlichen Selbstbeherrschung beiträgt.

2. Gemeinsamer Schlüssel – „Theory of Partnerism“

Die unterschiedlichen Verständnisse von Inklusion und Partizipation können auf eine weitere Polarität bezogen werden, die die grundlegendsten Unterschiede in Gesellschaften in einem Spektrum zwischen Partnerschafts- und Herrschaftsmodell sieht (vgl. Eisler 2005; Eisler & Fry 2019). Eisler (2018) arbeitet auf der Basis der Analyse vor- und frühgeschichtliche Kulturen heraus, dass die Mehrheit der Menschheit, Frauen und Kinder, in der entsprechenden Forschung nicht berücksichtigt worden ist. Hier eröffnet sie neue Horizonte, die sich – zwischen Partnerschaftlichkeit und Unterdrückung zwischen den Geschlechterrollen – in „Perioden gylanischen Aufschwungs und androkratischer Regression“ (2018, 210), bis hin zu den Hexenverbrennungen, vollziehen.

Die „Theory of Partnerism“ (Eisler & Fry 2019) hält diese beiden Modelle für grundlegender als alle anderen weltweit diskutierten „konventionellen Polarisierungen“ (Eisler 2018, S. 22) – wie die zwischen Westen und Osten, Norden und Süden, Kapitalismus und Sozialismus, Religiösität und Säkularität, Modernität und Traditionalität sowie Entwicklung und Unterentwicklung. Bei allen diesen Polen sind Momente beider Modelle enthalten (vgl. Eisler 2015, 4). So gibt es unterdrückende Tendenzen in vielen säkularen wie in religiösen, in westlichen wie in östlichen, in dem Norden wie dem Süden zugerechneten, in kapitalistischen wie in sozialistischen, in modernen wie in traditionellen Gesellschaften – und es gibt ebenfalls in vielen partnerschaftliche Tendenzen.

Gerade in unübersichtlicher und unsicherer werdenden gesellschaftlichen Konstellationen und in globalen Krisenzeiten stehen sich die Positionen beider Modelle scharf konturiert gegenüber: Auf der einen Seite stehen diejenigen Kräfte, die das ‚Zurück zum Früher‘ mit den ‚richtigen Werten‘ und der Bekämpfung (post-)‚modernder Verwischungen‘ favorisieren, und auf der anderen Seite jene Kräfte, die die Notwendigkeit sehen, sich angesichts weltweit ungelöster ökologischer, sozialer und ökonomischer Probleme und Herausforderungen jenseits tradierter Orientierungen „zu neuen Ufern“ aufzumachen (vgl. Eisler 2018, S. 28 sowie Eisler & Fry 2019). Einerseits werden also – mit deutlichen Tendenzen zum Rechtspopulismus – tradierte hierarchische Ordnungen zurückgefordert, andererseits werden die aktuellen Uneindeutigkeiten als Potenzial für partnerschaftliche Weiterentwicklung gesellschaftlicher Verhältnisse angesehen.

Die Gegenüberstellung der beiden Pole beziehen Eisler & Fry (2019; vgl. auch Eisler 2017) auf vier zentrale Bereiche (vgl. Tab. 2). Hier werden die wesentlichen Merkmale der beiden Modelle benannt: Einerseits geht es um Über- und Unterordnung bei der Geschlechter- und der Generationenfrage mit den Aspekten entsprechender Stereotypen und Gewaltverhältnissen sowie deren narrativer Legitimation. Diesen Verhältnissen der Herrschaftsausübung steht die Gleichstellung der Menschen unter verschiedenen Heterogenitätsdimensionen (Gender, Alter und weitere) mit der Achtung der Menschenrechte sowie Empathie und Gegenseitigkeit als Narrative der Partnerschaftlichkeit gegenüber.

|

Herrschaftsmodell  |

Partnerschaftsmodell |

Familien- und soziale Strukturen |

Autoritäre Struktur per Wettbewerb und Hierarchien der Herrschaft in Familie und Gesellschaft. Top-down Kontrolle ökonomischer Ressourcen und Politiken. Kinder beobachten und erfahren Ungleichheit und Ungerechtigkeit als Norm. |

Demokratische Struktur und manchmal funktionale Hierarchien. Solidarisches Handeln wird ökonomisch wertgeschätzt. Egalitäre und gerechte Erwachsenenbeziehungen sind die Norm. Elternschaft ist nicht autoritär. |

Geschlechterrollen und soziale Beziehungen |

Ranking der männlichen Hälfte der Menschheit über die weibliche Hälfte. Rigide Geschlechterstereotypen mit der höheren Bewertung ‚maskuliner’ Eigenschaften und Aktivitäten wie Härte und Besiegen gegenüber ‚femininen’ wie Fürsorglichkeit und Gewaltfreiheit. |

Gleiche Wertschätzung der männlichen und weiblichen Hälften der Menschheit. Fließende Geschlechterrollen mit einer hohen Wertschätzung für Empathie, Solidarität, solidarisches Handeln und Gewaltfreiheit bei Männern wie Frauen sowie in Sozial- und Wirtschaftspolitik. |

Angst, Missbrauch und Gewalt |

Hohes Maß an Angst und Gewalt, vom Schlagen bis zum Missbrauch durch ‚Obere’ in Familien, Arbeitsverhältnissen und Gesellschaft. |

Geringes Maß an Angst, Missbrauch und Gewalt. Respekt für Vielfalt und Menschenrechte. |

Narrative |

Überzeugungen und Geschichten, die Herrschaft und Gewalt rechtfertigen und idealisieren, die als unvermeidlich, moralisch und wünschenswert angesehen werden. |

Überzeugungen und Geschichten, die empathische, beidseitig vorteilhafte und gewaltfreie Beziehungen als normal, moralisch und wünschenswert ansehen. |

Tab. 2: Hauptmerkmale des Herrschafts- und des Partnerschaftsmodells (Eisler & Fry 2019, S. 148; eig. Übers.)

Im Partnerschaftsmodell geht es nicht um eine völlige Distanzierung von Hierarchien, es werden aber unterdrückende und entwertende Hierarchien mit top-down agierenden Chef*innen abgelehnt. Dagegen werden situative, wechselnde, alle Beteiligten anerkennende Hierarchien als funktional angesehen, wenn sie in einen egalitären Umgang miteinander eingebunden sind. Auch im Partnerschaftsmodell werden gesellschaftliche Normen weitergegeben und entsprechende Interessen wirksam, auch hier wird also Herrschaft ausgeübt – das Wohlbefinden der Menschen dürfte jedoch deutlich besser und es dürfte gesellschaftlich weitaus eher verantwortbar sein, wenn sie in höherem Maß Gestalter*innen ihrer Situation und Entwicklung sind, also partizipierende Subjekte, als Objekte anderer. So werden können auch dominatorisch-exkludierende ‚Auffanglager‘, Verhaftungen, politische Gefangene, Todesurteile und Morde vermieden werden.

Keines der beiden Modelle kommt real in Reinkultur vor, vielmehr beeinflusst das Ausmaß, in dem Kulturen zum einen oder anderen Pol tendieren, „Beliefs, soziale Strukturen und wie sich das menschliche Gehirn entwickelt“ (Eisler & Fry 2019, S. 148; eig. Übers.). Gleichwohl ist evident, dass das Herrschaftssystem als das zu verringernde und das Partnerschaftssystem als das zu stärkende Modell angesehen wird; damit geht es um eine „kulturelle Transformation“ (ebd., S. 11) von einer Kultur des Misstrauens zu einer Kultur des Vertrauens – auch in der Bildung. Eisler vertritt hier für sich selbst eine Rollendefinition, die für die frühe Integrationspädagogik kennzeichnend war: eine Kombination aus distanzierter Analyse und parteinehmender politischer Einflussnahme. Daraus erklärt sich auch die Tendenz, dass in Tab. 1 die beiden Pole im Sinne eines ‚gut-schlecht-Schemas‘ gelesen werden können – dies ist in der Gegenüberstellung von Eisler & Fry (2019) bereits angelegt.

Die Orientierung an den beiden Systemen hat auch Folgen für die Nutzung von Begrifflichkeiten im Sinne der beiden Modelle, was insbesondere bedeutsam für Praktiken von Menschen ist, die an Bildungsprozessen anderer Menschen beteiligt sind, wie Eisler & Fry feststellen (vgl. Tab. 3).

Herrschaft / Kontrolle |

Partnerschaft / Respekt |

Familienwerte

Pädagogische Abrechenbarkeit

Kapitalistische Ökonomie

Freier Markt

‚barmherzige Konservative‘

Traditionelle Werte

Globalisierung

Traditionelle Moral

Frauenarbeit

Politische Korrektheit

Matriarchat

Patriarchat

Beherrschung der Natur |

Würdigung von Familien

Pädagogische Verantwortung

Solidarische Ökonomie

Fairer Markt

Solidarische Demokratie

Menschenwürdige Traditionen

Globale Verantwortung

Moralische Sensibilität

Solidarische Arbeit

Persönliche Solidarität

Partnerschaftssystem oder Gylany

Dominanzsystem

Harmonie mit der Natur |

Tab. 3: Herrschafts- und Partnerschafts-Begrifflichkeiten (Eisler und Fry 2019, S. 296; eig. Übers.)

Wenn Eisler & Fry darauf verweisen, dass Begrifflichkeiten bestimmte Vorstellungen nahelegen, geht es keineswegs um eine ‚politisch korrekte Sprachpolizei‘, sondern darum, zur Reflexion anzuregen, welche Begriffe welchen Kontext implizieren. Interessant ist hier, dass sowohl Matriarchat als auch Patriarchat unter dem Herrschaftsmodell subsummiert werden, denn sie beinhalten beide eine Über-/Unterordnungslogik, während Eislers Wortschöpfung der Gylany (2018, Kap. 10) auf die Gleichwürdigkeit der Geschlechterrollen abzielt und Dominanzsysteme kritisch reflektiert. Und es erscheint in evidenzbasierten pädagogischen Zeiten aufschlussreich, dass pädagogische Abrechenbarkeit dem Herrschaftsmodell zugerechnet wird und ihr pädagogische Verantwortung im Partnerschaftsmodell gegenübergestellt wird. Es ist also wichtig, welche Begriffe – auch und gerade im Kontext von Bildung – genutzt und welche Modellvorstellungen damit implizit transportiert werden.

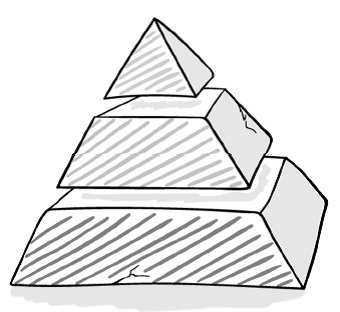

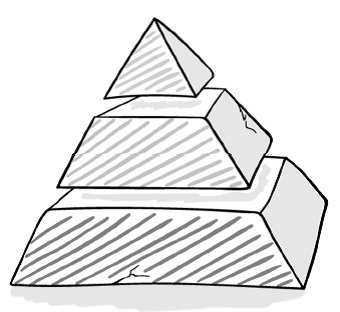

Eisler stellt ihre beiden Modelle mit unterschiedlichen Symbolen dar: Das Herrschaftssystem als eine Pyramide und das Partnerschaftssystem als kugelförmiges Netzwerk (2017, S. 7). Dem entspricht, wenn Yaacov Hecht in Israel bei seiner Kritik an tradierter aus der Perspektive demokratischer Bildung ebenfalls genau diese Symbole verwendet: Die Pyramide als Hierarchisierung von Leistungen unter dem gleichen, curricular festgelegten Maßstab mit der Konstruktion von wenigen ‚exzellenten‘, vielen ‚mittelmäßigen‘ und noch mehr ‚schwachen‘ Lernenden – als Moment struktureller Gewalt –, sowie das Netzwerk als miteinander vielfältig interagierende Netz von Partner*innen auf gleicher Ebene (vgl. Hecht 2011 sowie die Symbole in Tab. 4).

Was dieser Rahmen für Inklusion und Partizipation in der Bildung bedeuten kann, wird im Folgenden im Sinne eines Zwischenfazits ausgelotet – und es könnte sein, dass die Grundsätzlichkeit und Massivität der Inklusionsdebatte vor diesem Hintergrund ein Stück weit jenseits polemischer Zuspitzungen erklärbar werden. Die jeweiligen beiden Pole lassen sich den beiden Modellen zuordnen, wie eine stichwortartige Übersicht zeigt (vgl. Tab. 4).

|

dominatorisches Herrschaftsmodell |

egalitäres Partnerschaftsmodell |

Inklusion |

- Zuweisung von Kindern mit Förderbedarf zu verschiedenen vorgegebenen Stufen sonderpädagogischer Förderung (bei formalem Wahlrecht für Eltern)

- Aufrechterhaltung und Modernisierung der hierarchischen Struktur des gegliederten Bildungssystems

- Unterschiedliche Grade von Chancen zur Leistungssteigerung in verschiedenen Umfeldern mit dem jeweiligen Anregungspotenzial zur Begabtenförderung

- evidenzbasierte Sicht nach Effektivität und Effizienz sowie wertebasierte Sicht mit vorgegebenen Werten

|

- ungeteilter menschenrechtlicher Anspruch der Beteiligung an gemeinsamer Bildung für alle Lernenden, jenseits diagnostizierter (Un-) Fähigkeiten

- Entwicklung allgemeiner Institutionen, Aushandlung deren Gestaltung zwischen den beteiligten Akteur*innen

- Offenheit für Leistungsentwicklung nach individuellen Interessen und Möglichkeiten in anregungsreichem Umfeld, Akzeptanz von Regression und Stagnation

- wertebasierte Sicht mit zeitlich begrenzten, je auszuhandelnden, zu verabredenden und reflektierenden Werten

|

Partizipation |

- Gewährung in von außen definierten inhaltlichen Bereichen und im angemessenen Ausmaß entsprechend den ‚Stufen der Partizipation‘

- Tendenz zu defensivem Lernmodus im Rahmen vorgegebener Curricula

|

- Gewährleistung eines Menschenrechts ohne adultistische Einschränkungen von außen

- Freiräume für expansiven Lernmodus im gesamten Bereich des Weltwissens

|

Tab. 4: Inklusion und Partizipation im Rahmen des Herrschafts- und des Partnerschaftsmodells

Auch hier gilt, dass die exklusiv ‚reine Lehre‘ eines der beiden Modelle in der Realität nicht zu finden sein wird. Gleichwohl lassen sich unterschiedliche Positionen in den Kontexten von Inklusion und Partizipation augenscheinlich diesen beiden Modellen zuordnen. Lediglich bei der Wertebasierung ergibt sich eine Differenzierung, indem einerseits (christliche, islamische, sozialistische, …) Werte allgemein vorgegeben werden und sie andererseits in pluralistischen Gesellschaften ausgehandelt und zeitlich sowie auf konkrete Situationen begrenzt als gültig verabredet werden (vgl. Boban & Hinz 2017b). Die Gegenüberstellung spiegelt zudem wider, was bereits in der Grundlegung bei Eisler & Fry (2019) durchscheint: Das dominatorische Herrschaftsmodell zeigt eher den bestehenden gesellschaftlichen Status-Quo einschließlich seiner Repräsentation in der Bildung, während das egalitäre Partnerschaftsmodell eher auf partiell lokale Praktiken und konkrete Entwicklungshorizonte verweist. Auch hier spiegelt sich also die Zielrichtung eines Kulturwandels wider, der je begrenzt und nur widersprüchlich entwickelbar ist.

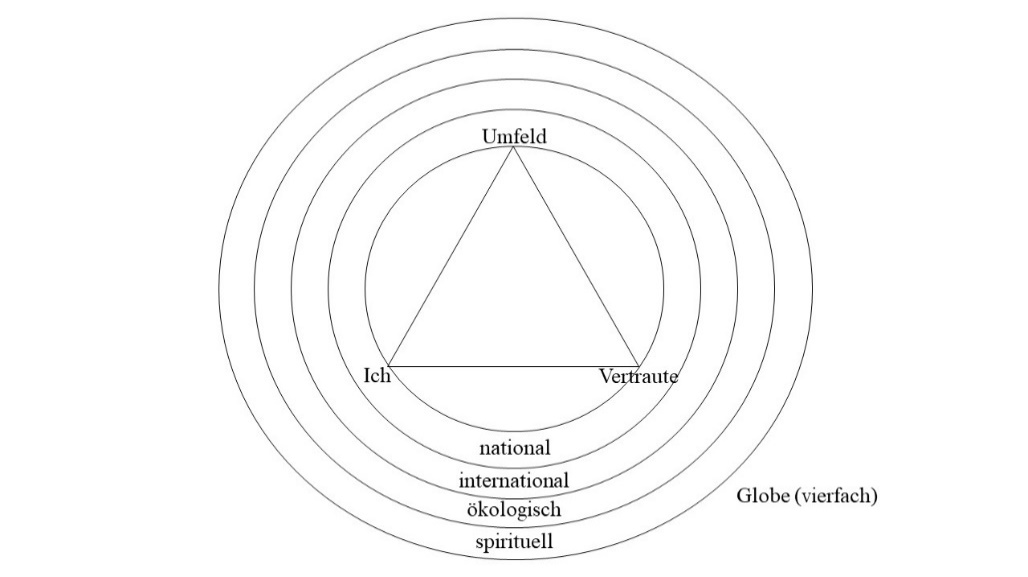

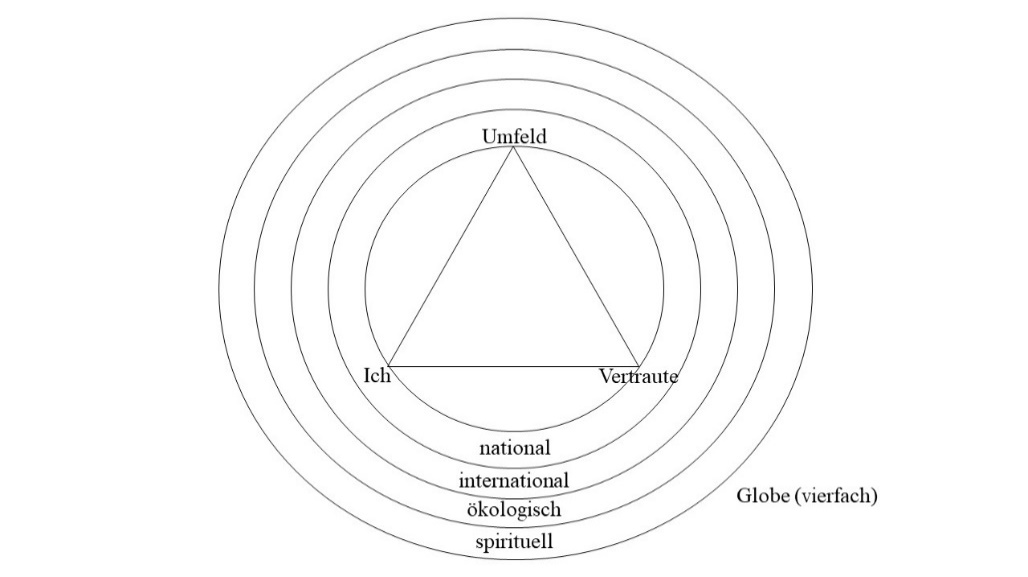

Die Bedeutung der Partnerschaftstheorie kann zudem verdeutlicht werden im Zusammenhang mit der Theorie integrativer Prozesse (vgl. Reiser u.a. 1986, Reiser 1991, Hinz 1993, 1998, 2021). Bei ihr wird Integration als Prozess einer immer wieder neu herzustellenden, labilen Balance zwischen den zwei Polen der Gleichheit und der Verschiedenheit verstanden, die durch Annäherungs- und Abgrenzungsprozesse gestaltet wird. Diese Prozesse vollziehen sich auf zusammenwirkenden vier (Reiser u.a. 1986 mit Blick auf Kitas) bzw. fünf Ebenen (Hinz 1993 mit Blick auf Schule). Im Rückgriff auf die dieser Theorie zugrundeliegende Themenzentrierte Interaktion (Cohn) lassen sich die Ebenen folgendermaßen darstellen (vgl. Abb. 1, linker Teil): Ich, Wir und der Gegenstand, also die drei Ecken des TZI-Dreiecks, werden umgeben vom Globe, zum einen bestehend aus den institutionellen Bedingungen und zum anderen aus den gesellschaftlichen Normen.

Abb. 1: Adaptionen des Vier-Faktoren-Modell der TZI von Hinz (1993, S. 53) und bezogen auf Eisler (2002) (Quelle: Hinz 2021, S. 186)

Riane Eislers Theorie zufolge vollzieht sich Partnerschaftlichkeit bzw. Unterdrückung ebenfalls auf mehreren Ebenen (2002), die mit Bezug auf die TZI ebenfalls in dieser Form dargestellt werden können. Der Gewinn liegt darin, dass sie die Ebenen des Globe weiter ausdifferenziert, indem sie sie auf nationale, internationale, ökologische und spirituelle Aspekte bezieht – die beiden letzten waren in den zwischenzeitlich entwickelten sieben Ebenen Reisers (1991) ebenso enthalten und erscheinen daher besonders anschlussfähig.

Mit dieser Ausdifferenzierung wird der Blick auf das gesellschaftliche Umfeld geschärft. Deutlicher als die modifizierte TZI-Darstellung zeigt dies eine weiterentwickelte Tabelle: Die Balance der Partnerschaftlichkeit kann ebenso wie die Schieflagen in beide Richtungen der Dominanz, in Richtung Überordnung, Aufwertung und die Betonung der Gleichheit einerseits sowie in Richtung Unterordnung, Abwertung und die Betonung der Verschiedenheit andererseits systematisch betrachtet werden (vgl. Tab. 5 sowie im Folgenden Hinz 2021).

|

Ebenen |

Dominanz

Unterlegenheit

Abwertung

Verschiedenheit |

Partnerschaft

Gleichwertigkeit

Akzeptanz

Egalitäre Differenz |

Dominanz

Überlegenheit

Aufwertung

Gleichheit |

1 |

Person |

Verfolgung |

Selbstakzeptanz |

Verabsolutierung |

2 |

Vertraute |

Distanzierung |

Dialog |

Verschmelzung |

3 |

Unmittelbares Umfeld |

Verweigerung |

Kooperation |

Vereinnahmung |

4 |

Nationale Community |

Dämonisierung |

Demokratie |

Monopolisierung |

5 |

Internationale Community |

Exotisierung |

Menschenrechte |

Kolonialisierung |

6 |

Ökologie |

Erschließung |

Nachhaltigkeit |

Ausbeutung |

7 |

Spiritualität |

Verteufelung |

Sinnsuche |

‚Gurutum‘ |

Tab. 5: Polaritäten in Herrschafts- und Partnerschaftsmodell (Quelle: Hinz 2021, S. 187)

Dabei überrascht nicht, dass es auf den ersten drei Ebenen eine weitgehende Übereinstimmung mit der früheren Tabelle (Hinz 1993, S. 53, vgl. auch Wocken 2021, S. 84) gibt.

- In der Beziehung der Person zu sich selbst sind es die problematischen Tendenzen der Verfolgung eigener, nicht erwünschter Anteile der Persönlichkeit und der Verabsolutierung erwünschter Anteile. Hier geht es um Selbstakzeptanz – gerade im Rahmen individueller Widersprüchlichkeit.

- Im Umgang mit Vertrauten geht es um Dialog (vgl. Wocken 2021, Kapitel 2.2), jenseits von Verschmelzungs- und Distanzierungsbedürfnissen – und im Sinne des ‚gemeinsam Möglichen‘ (vgl. Wocken 2021, S. 81).

- Auf der handlungsbezogenen Ebene, bei Eisler v.a. bezogen auf die Arbeitswelt und die unmittelbare Community – wegen der fast unmöglich angemessenen Übersetzung wird hier der englische Begriff gebraucht – geht es um Kooperation ‚auf gleicher Augenhöhe‘, ohne andere zu vereinnahmen oder sich ihnen komplett zu verweigern – etwa in Genossenschaften oder insgesamt in der Gemeinwirtschaft, wie zahlreiche „Commons“ (Helfrich & Bollier 2019) belegen.

Auf den weiteren Ebenen mit ihrer größeren Differenzierung gestalten sich die Konstellation und Dynamik folgendermaßen:

- In der nationalen Gesellschaft liegt das Ziel in der möglichst weitgehenden Realisierung von Demokratie, ohne dass monopolisierende Tendenzen (‚das ist hier die Leitkultur‘) oder populistische Tendenzen, die Andere, verschwörungserzählerisch oder als ‚die da oben‘ in ihrer Unterschiedlichkeit dämonisieren (vgl. Castro Varela & Mecheril 2016), überhand nehmen.

- International finden sich als problematische Tendenzen einerseits solche der globalisierenden Kolonialisierung und andererseits solche der Exotisierung – vom ‚Othering‘ (vgl. ebd.) bis zur Vernichtung – , die sich ergänzend zu einer globalen ‚Coca-Cola-Kultur‘ und dem zunehmenden Verschwinden regionaler, vor allem indigener Kulturen beitragen und durch eine Orientierung an den Menschenrechten – da etwas Sinnvolleres aktuell nicht vorhanden zu sein scheint – und an diplomatischem Umgang miteinander im Zaum gehalten werden.

- Auf ökologischer Ebene drohen als zwei Seiten der dominatorischen Medaille rücksichtslose, profitorientierte, ausgeweitete Erschließung und Ausbeutung von Ressourcen, die es im partnerschaftlichen Sinne zugunsten eines nachhaltigen Umgangs mit allen ökologischen Ressourcen zurückzudrängen gilt, wenn es global gelingen soll, „vom ‚Dolce Vita‘ für wenige zum ‚Buen Vivir‘ für alle“ zu kommen (Boban & Hinz 2021b, S. 50).

- Auf der Ebene der Spiritualität kann Sinnsuche mit ‚open mind‘ eine partnerschaftliche Zielrichtung sein, wogegen Verteufelung und ‚Gurutum‘ mit ‚einzig richtigen Wahrheiten‘ als dominatorische Versuche der Herrschaftsausübung über Haltungen von Menschen gelten können.

Eine solche Analysefolie unterstützt nicht nur die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Phänomenen, sie kann auch die Reflexion inklusiver Bildung inspirieren.

- Mit ihr wird z.B. leichter nachvollziehbar, warum Vertreter*innen inklusiver Bildung ihre schon vor länger Zeit entwickelten ‚einzig richtigen Wahrheiten‘ immer wieder wiederholen und doch wenig Anklang damit finden (vgl. Hinz 2021).

- Es wird auch erklärbar, warum inklusive Bildung auch in solchen Teilen Kanadas, die zurecht strukturell als konzeptioneller Leuchtturm angesehen werden kann (vgl. Hinz 2006, Köpfer 2013), doch massives Unbehagen angesichts vieler Prozesse auslöst, bei denen es um ‚approppriate‘ Kleidung, Haltung, ebensolches Kanadier-Sein und Verhalten geht (vgl. Boban & Hinz 2019b) – und dann kommt noch der vor wenigen Jahren öffentlich gewordene kanadische ‚cultural genozid‘ an den indigenen Völkern hinzu, der die Notwendigkeit von Dekolonialisierung so überdeutlich macht (vgl. Pearpoint 2017, Boban & Hinz 2022).

- Auch wird so klarer, inwiefern behavioristische Ansätze wie ‚Response to Intervention‘ mit neoliberalen Tendenzen der Optimierung des Humankapitals zusammenhängen (vgl. Hinz 2021).

Gemeinsam haben all diese Phänomene – so unterschiedlich sie innerhalb der Ebenen angesiedelt sind –, dass sie dominatorisch auf ‚ihre Objekte‘ einwirken. Dies zu analysieren stärkt wiederum den Zusammenhang zwischen inklusiver und demokratischer Bildung, die beide jeweils partnerschaftliche Zugänge favorisieren – und sich der immer vorhandenen Widersprüche bewusst sind.

3. Folgerungen für Handlungsstrategien

Nachdem im zweiten Abschnitt die Auseinandersetzung mit der Makroebene gesellschaftlicher Tendenzen im Blick war, geht es im Folgenden um die Mikroebene, also die Folgerungen auf der konkreten Ebene vor Ort, auch auf der Ebene des pädagogischen Handelns in Kita und Schule, denn dort sind die Widersprüche am deutlichsten. Dabei wird hier unterteilt nach den Bereichen Alltagsgestaltung und dem Lernen.

3.1 Dominanzorientierte Handlungsstrategien

Für den Bereich der Alltagsgestaltung ist in der Schule festgelegt, welche Formen der Partizipation für verschiedene Beteiligte – nicht nur Kinder, sondern auch Eltern und Kolleg*innen, ja sogar Kita- und Schulleitungen – formal vorgesehen sind. Die generelle Wahrnehmung, dass etwa Schüler*innen mit ihrer Vertretung wenig Einfluss sehen, spricht hier eine deutliche Sprache (vgl. Reitz 2020, S. 36). Einerseits erscheinen die Gestaltungsspielräume in Kitas größer, andererseits werden die Kinder aufgrund ihres Alters als weniger kompetent wahrgenommen; Rückwirkungen der Schule auf den Kitabereich sind mit der verstärkten Etablierung frühkindlicher Bildung in jedem Fall deutlich, etwa in der Bedeutung ‚optimaler Vorbereitung‘ der Kinder auf die Grundschule angesichts deren institutioneller Starrheit (vgl. Hartmann & Lichtblau 2017). Durchaus widersprüchlich erscheint auch, wenn von Regierungsseite in Programmen Demokratieförderung erhofft wird, die auf die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe bauen und bei denen letztere quasi die ‚demokratiebildende Hefe‘ im schulischen Kuchen bilden soll – und das angesichts der bestehenden Status- und Machtunterschiede mit einer als relativ starr wahrgenommenen Schule als dominierender Partnerin (vgl. Ehnert & Hädicke 2020).

Doch selbst jene Elemente der Gestaltung von Kita und Schule, die gemeinhin als Paradebeispiele für Demokratie durch Partizipation angesehen werden, namentlich Kinder- bzw. Klassenrat und Kinderparlament, können im dominatorischen Sinne Instrumente der Disziplinierung und Selbstdisziplinierung sein – und tragen diesen Aspekt womöglich notwendigerweise in sich (s.o.). Sie können den Charakter von ‚gewährten‘ Strukturen annehmen, so z. B. das oft zitierte Kinderparlament von Hilden (vgl. Zwiener 2011), bei dem deutlich wird, dass auch hier die bei der Kinderrechtskonvention aufgezeigte Diffusität zwischen der Gewährleistung und der Gewährung von Beteiligung ‚bei sie betreffenden Belangen‘ vorhanden ist (vgl. Boban & Hinz 2020c, S. 371f).

Für den Bereich des Lernens ist schulisch die tradierte Monokultur des Frontalunterrichts die maßgebliche dominatorische Handlungsstrategie, auch wenn sie mittlerweile durch – eher durch Erwachsene als durch Kinder geleitete – Differenzierungsmaßnahmen aufgelockert wird. Bezeichnend für Handlungsstrategien sind hier darüber hinaus Formulierungen wie die, dass die Lernenden ‚dort abgeholt werden, wo sie stehen‘ – und damit sind sie passiv oder zumindest defensiv definiert. Dies gilt ebenso für Formen ‚freier Arbeit‘, bei denen die Lernenden die Chance haben, die Reihenfolge von vorgegebenen Aufgaben zu wählen, etwa beim Wochenplan. Doch auch die beliebte, immer wieder geäußerte Strategie des ‚Forderns und Förderns‘ zeigt den gleichen Horizont – Lernende werden gefordert und gefördert, sie fordern und fördern nicht (vgl. Boban & Hinz 2012). Und schließlich gehören alle Formen des Lobens in diesen Bereich, denn Lob stellt die zweite Seite der Medaille des Tadels dar; beide machen Lernende von Maßstäben der Beurteilenden abhängig, denen sie – wiederum defensiv – zu entsprechen versuchen (vgl. etwa die massive Kritik von Kohn 1993). Dies gilt ebenso für behavioristische Ansätze bis hin zu ‚Response To Intervention‘, auch wenn sie etwa in Kanada unter ‚inclusive education‘ firmieren (vgl. Jahr & Kruschel 2017).

3.2 Partnerschaftsorientierte Handlungsstrategien

Bei der Gestaltung von Kita und Schule können diejenigen Handlungsstrategien als partnerschaftlich eingeordnet werden, die Gemeinsamkeit in Entscheidungen und Gestaltungen durch Inklusion und Partizipation gewährleisten. Hier finden sich z.B. Konzepte der Kita- und Schulentwicklung wieder, bei denen Lernende (und ggf. auch Eltern) nicht nur punktuell nach ihren Einschätzungen und ggf. Wünschen gefragt werden, sondern als integrale Beteiligte diese Prozesse gemeinsam mit den professionellen Akteur*innen gestalten (vgl. Boban et al. 2012). Gleichwohl bleibt auch diese partizipativ ausgerichtete, inklusive Form der Schulentwicklung (vgl. Hinz et al. 2013) angesichts der bestehenden Machtstrukturen widersprüchlich, und dies gilt es auch zu thematisieren. Darüber hinaus lassen sich viele Ansätze versammeln, die als „Schlüsselelemente inklusiver Bildung“ angesehen werden können, etwa gewaltfreie Kommunikation und Gleichwürdigkeit (vgl. Boban & Hinz 2008). Sie basieren durch die Bank auf egalitären Vorstellungen und setzen infolge dessen auf die Kreisform. Hier kann auch Soziokratie als eine Form der Entscheidungsfindung angesiedelt werden, die anstatt auf Mehrheitsentscheidungen oder den Zwang zum Konsens zu setzen, auf die Erklärung des Einverständnisses („consent“) baut, dass ein anstehender Vorschlag gut genug ist, um ihn auszuprobieren (vgl. Boban & Hinz 2020b, Boban, Hinz & Kramer 2022). Partizipation kommt auch in den über 500.000 Kinderparlamenten in Indien zum Zuge, die mit allen Kindern der Nachbarschaft ihre Minister*innen wählen und festgelegen, was für sie zentrale Themen sind (vgl. Boban & Hinz 2020c, Kruschel & Leonhardt 2022).

Im Bereich des Lernens können die Ansätze als partnerschaftlich angesehen werden, die den Lernenden eine größere Autonomie ermöglichen bezüglich dessen, was sie wie, mit wem, in welcher Intensität, wann, in welcher Form und mit welcher Ausdauer lernen wollen. Das kann als pluralistisches Lernen (vgl. Hecht 2002) oder als expansives Lernen (vgl. Holzkamp 1995) bezeichnet werden. Es geht jeweils darum, die Lernenden in ihren Prozessen so weit zu begleiten, wie sie dies brauchen, sich zurückzuziehen, wenn sie dies nicht brauchen, sie also individuell passend in ihrem Lernen zu unterstützen, wie es in vielen demokratischen Schulen auch durch dialogisches Mentoring Usus ist (vgl. Simri & Hinz 2021). Lernergebnisse gilt es dann nicht abzuprüfen, sondern ggf. in Teams im eigenen Lern(-um-)feld zu veröffentlichen.

Bei all diesen als partnerschaftlich einschätzbaren Handlungsstrategien stellt sich allerdings die Herausforderung, stets die Widersprüche der Situation angesichts ungleicher Machtverhältnisse – konkret in Kita und Grundschule wie allgemein in der Gesellschaft – zu thematisieren und (selbst-) kritisch zu reflektieren, damit es nicht zu adultistischen Zumutungen kommt.

3.3 Zwischenfazit und Impulse der internationalen Debatte

Die nachfolgende Tabelle (vgl. Tab. 6) stellt unterschiedliche Handlungsstrategien exemplarisch gegenüber. Dabei gehen die im Text genannten Aspekte sowie Ergänzungen in diese vorläufige und unvollständige Sammlung ein.

|

Dominanzbasierte Handlungsstrategien – Hierarchie und Kontrolle |

Partnerschaftsbasierte Handlungsstrategien – Respekt und Vertrauen |

Gestaltung von Kita und Schule |

Demokratie als (begrenztes) Projekt

Punktuell Befragte bei der Entwicklung der Bildungseinrichtung

Kinder-/Klassenrat als Ort der (Selbst-) Disziplinierung

Kinderparlament als hinzugezogenes Forum

Mehrheitsentscheidung |

Demokratie als Alltagskultur

Kontinuierliche Partner*innen in der Entwicklung der Bildungseinrichtung

Kinder-/Klassenrat als Dialog- und Entscheidungsfeld

Kinderparlament als emanzipatorischer Raum

Soziokratie mit Konsent |

Lernen |

Defensiver Lern- und Arbeitsmodus

Lineares Lernen nach Curriculum

Differenzierung und Individualisierung

Spiel als genutzte Methode

Aufgaben geben / bekommen

Aufgabenzentrierung analog oder digital bei ‚offener Arbeit‘

Forderung und Förderung im Unterricht

Lob und Tadel (dürfen, müssen)

Diagnostik als Beurteilung und kategoriale Einordnung |

Expansiver Lern- und Arbeitsmodus

Pluralistisches Lernen im Weltwissen

Raum für individuelle und gemeinsame Lernprozesse

Spiel als Feld sozialer Gestaltung

Angebote aushandeln

Freiräume offener Arbeit mit unterschiedlichsten Medien

Begleitung von Lernprozessen (Mentoring)

Anerkennung (können, wollen)

Diagnostik als gemeinsame, dekategoriale Reflexion und Planung |

Tab. 6: Dominanz- und partnerschaftsbasierte Handlungsstrategien (eigene Darstellung)

Handlungsstrategien, die exklusiv der einen oder anderen Seite zuzurechnen wären, werden sich in der Realität kaum finden, vielmehr unterschiedliche Anteile von beiden. Insofern handelt es sich hier nicht um einen gut/schlecht-Dualismus, wenngleich die schon bei Eisler zu findende Tendenz sich auch hier fortsetzt. Gleichwohl gibt es eine jeweils unterschiedlich gewichtete Widersprüchlichkeit von dominanz- bzw. partnerschaftsorientierten Handlungsstrategien in einem konkret wie gesellschaftlich hierarchischen Umfeld angesichts menschenrechtlicher Forderungen.

Ein Blick in die internationale Debatte zeigt, wie bereits in Teil 2 deutlich wurde, dass von internationalen Organisationen wie der UNESCO eine eher egalitär-partnerschaftliche Sicht auf Inklusion und Partizipation eingenommen wird. Dies können nun auch im Hinblick auf Handlungsstrategien folgende Zitate zeigen.

- Grundsätzlich fordert die UNESCO: „Bildungssysteme müssen jede Lernende und jeden Lernenden mit Würde behandeln, um Barrieren zu überwinden, höhere Abschlüsse zu erreichen und den Lernprozess zu verbessern. Die Systeme müssen damit aufhören, Lernende zu etikettieren – eine Praxis, die unter dem Vorwand der Erleichterung von Planung und Zielerfüllung im Bildungsbereich angewandt wird“ (DUK 2020, S. 11). Damit sind Etikettierungsprozesse bzw. Prozesse des ‚Othering‘ problematisiert, die auch international statt einer Passung von individuellen Entwicklungsbedingungen und den schulischen Angeboten und Selbstverständnissen, so Slee, sonderpädagogischen Förderbedarf zu einer „overarching category of defective pathology“ (2018, S. 22) und somit zu einer Behinderung inklusiver Prozesse machen. Sie dekategorial zu überwinden ist in der pädagogischen Praxis möglich, da sie sich im inklusiven Alltag als wenig funktional erweist (vgl. Hinz & Köpfer 2016). Slee berichtet als Highlight eines Schulbesuchs in Los Angeles von einem Gespräch mit Lehrkräften, bei dem sie gemeinsam überlegten, „whether a term like special needs had any place in a school where difference was the natural order and all teachers were working with all students” (2018, S. 23).

- Das hat auch Folgen für individuelle Unterstützung, deren Schattenseite die UNESCO folgendermaßen sieht: „Die Exponierung einer Minderheit gegenüber der Mehrheit kann herrschende Vorurteile verstärken und die Benachteiligung von Minderheiten intensivieren. Eine gezielte Unterstützung kann auch zu Stigmatisierung und Etikettierung bestimmter Gruppen oder unwillkommenen Formen der Inklusion führen“ (DUK 2020, S. 12). Dies steht in Übereinstimmung auch mit deutschsprachigen Untersuchungen, in denen bereits in den 1990er Jahren die Unterstützung sehr nah ‚an das einzelne Kind‘ gebracht worden und wenig systemisch orientiert war – mit problematischen Folgen für sein Selbstbild (vgl. Haeberlin u.a. 1990).

- Auch die Leistungsbewertung steht laut UNESCO mit dem Fokus der Inklusion vor der Herausforderung von Veränderungen: „Leistungsbeurteilungen […] bestimmen so die Zulassung zu bestimmten Schulen oder die Vermittlung in separate Bildungswege und senden dadurch widersprüchliche Signale über das Engagement von Regierungen beim Thema Inklusion. […] Die Leistungsbeurteilung sollte sich auf die Aufgaben für Lernende konzentrieren: Wie gehen sie diese an, […], damit Erfolg möglich wird. Eine Verschiebung des Schwerpunkts von summativen Leistungsbeurteilungen am Ende des Bildungszyklus mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Teilnehmenden hin zu formativen Leistungsbeurteilungen im Verlauf des Bildungsweges mit weniger schwerwiegenden Konsequenzen untermauert Bemühungen, Leistungsbeurteilungen für das Ziel inklusiver Bildung geeignet zu machen“ (DUK 2020, S. 21). Hier wird nicht weniger gefordert als die grundlegende Veränderung der Leistungsbewertung von einer summativen und dominatorischen zu einer formativen und partnerschaftlichen Orientierung.

Und wiederum: Die Situation bleibt widersprüchlich angesichts der wenig partnerschaftlich-egalitären Rahmenbedingungen in Kita und Schule. Auch auf dieser konkreten Ebene von Handlungsstrategien finden sich die Aspekte der Inklusion zur Steigerung des Humankapitals und die menschenrechtliche Sicht auf sie wieder, letztere wird dabei priorisiert.

4. Schluss

Der vorliegende Text zeigt auf, dass Inklusion und Partizipation als zwei zentrale Schlüsselbegriffe im inklusiven Diskurs mit unterschiedlichen Verständnissen belegt werden und somit recht verschiedene Interpretationen erfahren. Sie können mit Eisler in der Polarität zwischen Dominanz- und Partnerschaftssystem verortet werden – und dies mag auch einen Teil der Heftigkeit und Grundsätzlichkeit der kontroversen Inklusionsdebatte erklären. Partizipation ist etwas grundsätzlich anderes im Kontext dominatorischer Verhältnisse, die Menschen primär zum Objekt von Herrschaftsverhältnissen machen und sie lediglich gewährt wird; sie erfährt eine andere Dynamik im Raum partnerschaftlicher Orientierung, wo Menschen als Subjekte durch die Gewährleistung von Partizipation Selbstwirksamkeitserfahrungen machen und gesellschaftliche Veränderungen bewirken können – innerhalb bestehender Herrschaftsverhältnisse. Und nur in einem partnerschaftsorientierten Feld, in dem auf Ergänzung gesetzt wird, sind menschenrechtsbasierte Inklusionsprozesse zu verwirklichen. Diese hier aufgezeigte Polarität zeigt sich nicht nur in unterschiedlichen Verständnissen, sondern immer auch in entsprechenden Handlungsstrategien.

Forschung über Inklusion und Partizipation tut daher gut daran, diese – in dieser Grundsituation eines Spannungsverhältnisses zwischen hierarchischen Verhältnissen und egalitären Horizonten wohl notwendigen – Widersprüchlichkeiten zu thematisieren, empirische Ergebnisse auf sie zu beziehen und sich zu ihnen zu positionieren. Und es bleibt notwendig, immer wieder (selbst-)kritisch zu reflektieren, mit welchen Verständnissen über Inklusion und Partizipation debattiert wird und welche Schwerpunkte dabei gesetzt werden; Eislers „Partnerschafts-Herrschafts-Kontinuum“ (2005, 37) leistet bei dieser Orientierungsfrage einen klärenden Beitrag.

5. Literatur

Basisdemokratischer Organisationskreis ‚BildungMachtZukunft‘ (2020). ‚Transformative Bildung‘ – Positionen zu einem zukunftsorientierten kritisch-emanzipatorischen Lernen. In: Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.): Inklusion und Partizipation in Schule und Gesellschaft. Erfahrungen, Methoden, Analysen. Weinheim: Beltz Juventa, 192-197

BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) (Hrsg.) (2014): Übereinkommen über die Rechte des Kindes. 5. Auflage. Berlin: BMFSFJ. https://www.bmfsfj.de/blob/93140/8c9831a3ff3ebf49a0d0fb42a8efd001/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-data.pdf [29.06.2018]

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2008): Schlüsselelemente inklusiver Pädagogik. Orientierungen zur Beantwortung der Fragen des Index für Inklusion. In: Knauder, Helga; Feiner, Franz & Schaupp, Hubert (Hrsg.): Jede/r ist willkommen! Die inklusive Schule – theoretische Perspektiven und praktische Beispiele. Graz: Leykam, 53-65

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2012): Individuelle Förderung in der Grundschule? Spannungsfelder und Perspektiven im Kontext inklusiver Pädagogik und demokratischer Bildung. In: Solzbacher, Claudia; Müller-Using, Susanne & Doll, Inga (Hrsg.): Ressourcen stärken! Individuelle Förderung als Herausforderung für die Grundschule. Köln: Wolters Kluwer, 68-82

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2017a): Inklusion zwischen Menschenrechten und Neoliberalismus und die Bedeutung für das Leistungsverständnis. In: Lütje-Klose, Birgit; Boger, Mai-Anh; Hopmann, Benedikt & Neumann, Phillip (Hrsg.): Leistung inklusive? – Inklusion in der Leistungsgesellschaft. Band I: Menschenrechtliche, sozialtheoretische und professionsbezogene Perspektiven. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 39-47

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2017b): Inklusive Wertorientierung – ein Kernaspekt inklusiver Entwicklung. In: Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse gestalten – Nachdenken über Horizonte, Spannungsfelder und mögliche Schritte. Seelze: Klett Kallmeyer, 70-87

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2019a): Zwischen Normalität und Diversität – Impulse aus der Perspektive Demokratischer Bildung In: von Stechow, Elisabeth; Hackstein, Philipp; Müller, Kirsten; Esefeld, Marie & Klocke, Barbara (Hrsg.): Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität. Band I: Grundfragen der Bildung und Erziehung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 101-113

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2019b): Menschenrechtsbasierte Pädagogik – inklusiv und ‚appropriate‘? Fragen nach Besuchen in Toronto und New Brunswick. In: Jahr, David & Kruschel, Robert (Hrsg.): Inklusion in Kanada. Internationale Perspektiven auf heterogenitätssensible Bildung. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, 445-458

Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.) (2020a): Partizipation und Inklusion in Schule und Gesellschaft. Erfahrungen, Methoden, Analysen. Weinheim: Beltz Juventa

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2020b): Soziokratie als Form gemeinschaftlicher Entscheidungsfindung. In: Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.): Partizipation und Inklusion in Schule und Gesellschaft. Erfahrungen, Methoden, Analysen. Weinheim: Beltz Juventa, 178-191

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2020c): Kinderparlamente in Indien – existenzieller Ernstfall kontinuierlicher Partizipation. In: Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.): Partizipation und Inklusion in Schule und Gesellschaft. Erfahrungen, Methoden, Analysen. Weinheim: Beltz Juventa, 369-382

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2021a): Inklusive Schulentwicklung und Nachhaltigkeit. Überlegungen für transformative Inhalte und Prozesse. In: Resch, Katharina; Lindner, Katharina-Theresa; Streese, Bettina; Proyer, Michelle & Schwab, Susanne (Hrsg.): Inklusive Schule und Schulentwicklung. Theoretische Grundlagen, empirische Befunde und Praxisbeispiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bd. 8 der Reihe „Beiträge der Bildungsforschung“ der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB). Münster: Waxmann, 28-35

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2021b): Box(en)stopp: Zeit für grundlegende Veränderungen. Eckpunkte einer inklusions-, demokratie- und partnerschaftsorientierten Pädagogik im 21. Jahrhundert. Leben mit Down-Syndrom, H. 96, 44-50

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2022): Why Decolonization is so important: A comment with a German-European Perspective. In: Christou, Theodore M.; Kruschel, Robert; Merz-Atalik, Kerstin & Matheson, Ian A. (Eds.): Inclusion in Education. European and Canadian Perspectives on Diverse Learners in Schools. Routledge (i. Dr.)

Boban, Ines; Hinz, Andreas; Gille, Nicola; Kirzeder, Andrea; Laufer, Katrin & Trescher, Edith (2012): SchülerInnen verändern ihre Schule gemeinsam mit anderen und dem Index für Inklusion. In: Kultusministerium Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Handbuch Selbstevaluation für Schulen in Sachsen-Anhalt. Magdeburg: Selbstverlag. http://www.inklusionspaedagogik.de/images/stories/schuelerinnen%20ver%E4ndern%20ihre%20schule.pdf [05.08.2021]

Boban, Ines; Hinz, Andreas & Kramer, Kathrin (2022): „Wenn jede Stimme Einfluss hat“ – Soziokratie im Bildungssystem. In: Leonhardt, Nico; Kruschel, Robert; Schuppener, Saskia & Hauser, Mandy (Hrsg.): Menschenrechte im pädagogischen Diskurs – Interdisziplinäre Perspektiven auf Diskriminierungsstrukturen und pädagogische Handlungsmöglichkeiten. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, 245-258

Bröckling, Ulrich (2005): Gleichgewichtsübungen. Die Mobilisierung des Bürgers zwischen Markt, Zivilgesellschaft und aktivierendem Staat. Zeitschrift für sozialistische Kritik und Wirtschaft. Nr. 2, 19-22

Bröckling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Castro Varela, Maria do Mar & Mecheril, Paul (Hrsg.) (2016): Die Dämonisierung der Anderen. Ras-sismuskritik der Gegenwart. Bielefeld: transcript

DUK (Deutsche UNESCO-Kommission) (Hrsg.) (2020): Inklusion und Bildung. Für alle heißt für alle. Paris: UNESCO, Bonn: DUK. https://www.unesco.de/sites/default/files/2020-06/weltbildungsbericht_2020_kurzfassung.pdf [20.10.2020]

Ehnert, Katrin & Hädicke, Maximiliane (2020): Kinder- und Jugendpartizipation als Demokratieförderung – Handlungshorizonte von Kooperationsprojekten zwischen Schule und Jugendhilfe. In: Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.): Partizipation und Inklusion in Schule und Gesellschaft. Erfahrungen, Methoden, Analysen. Weinheim: Beltz Juventa, 93-106

Eisler, Riane (2002): The Power of Partnership. Seven Relationships that will change your Life. Novato, CA: New World Library

Eisler, Riane (2005): Die Kinder von morgen. Die Grundlagen partnerschaftlicher Bildung. Freiamt: Arbor

Eisler, Riane (2015): Nurturing Children’s Humanity: Partnership Education. Interdisciplinary Journal of Partnership Studies: Vol. 2: Issue 2, Article 5. http://pubs.lib.umn.edu/ijps/vol2/iss2/5 [19.09.2020]

Eisler, Riane (2017): Building a Caring Democracy: Four Cornerstones for an Integrated Progressive Agenda. Interdisciplinary Journal of Partnership Studies: Vol. 4: Issue 1, Article 2. http://pubs.lib.umn.edu/ijps/vol4/iss1/2 [19.09.2020]

Eisler, Riane (2018): Kelch & Schwert. Weibliches & männliches Prinzip in der Geschichte. Unsere Geschichte, unsere Zukunft. 3. Auflage. Freiamt: Arbor

Eisler, Riane (2020): Die verkannten Grundlagen der Ökonomie. Wege zu einer Caring Economy. Marburg: Büchner

Eisler, Riane & Fry, Douglas P. (2019): Nurturing Our Humanity. How Domination and Partnership Shape Our Brains, Lives, and Future. New York: Oxford University Press

Haeberlin, Urs; Bless, Gérard; Moser, Urs & Klaghofer, Richard (1990): Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. Bern/Stuttgart/Wien: Huber

Hart, Roger A. (1992): Children’s Participation: From tokenism to citizenship. Innocenti Essay No. 4. Florence: International Child Development Centre

Hartmann, Magdalena & Lichtblau, Michael (2017): Keine Inklusion ohne Kooperation. Kooperative Gestaltung des Übergangs von Familienzentren und Schulen der Stadt Hannover im Kontext des Early-Excellence-Ansatzes. In: Lütje-Klose, Birgit; Boger, Mai-Anh; Hopmann, Benedikt & Neumann, Phillip (Hrsg.): Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft. Band I: Menschenrechtliche, sozialtheoretische und professionsbezogene Perspektiven. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 178-186

Hecht, Yaacov (2002): Pluralistic Learning as the Core of Democratic Education. http://www.aapae.edu.au/documents/pluralistic.pdf [28.10.2020]

Hecht, Yaacov (2011): Democratic Education: The Beginning of a Story. Roslyn Heights, NY: AERO

Helfrich, Silke & Bollier, David (2019): Frei, fair und lebendig – Die Macht der Commons. Bielefeld: transcript

Hinz, Andreas (1993): Heterogenität in der Schule. Hamburg: Curio. http://bidok. uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet_schule.html [28.11.2021]

Hinz, Andreas (1998): Pädagogik der Vielfalt – ein Ansatz auch für Schulen in Armutsgebieten? Überlegungen zu einer theoretischen Weiterentwicklung. In: Hildeschmidt, Anne & Schnell, Irmtraud (Hrsg.): Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle. Weinheim/München: Juventa, 127-144

Hinz, Andreas (2004): Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrations- pädagogischen Verständnis der Inklusion!? In Schnell, Irmtraud & Sander Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 41-74

Hinz, Andreas (2006): Kanada – ein ‚Nordstern’ in Sachen Inklusion. In: Platte, Andrea; Seitz, Simone & Terfloth, Karin (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 149-158

Hinz, Andreas (2013): Inklusion – von der Unkenntnis zur Unkenntlichkeit?! Kritische Anmerkungen zu zehn Jahren Diskurs zur schulischen Inklusion. Inklusion Online – Zeitschrift für Inklusion. H. 1. http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/26/26 [29.08.2015]

Hinz, Andreas (2017): Inklusion im Schulsystem. In Holtappels, Heinz-Günther (Hrsg.): Entwicklung und Qualität des deutschen Schulsystems. Münster: Waxmann, 173-193

Hinz, Andreas (2021): Update Theorie integrativer Prozesse. Wie der Inklusionsdiskurs Vitalisierung aus ihrer Weiterentwicklung erfahren könnte In: Wocken, Hans: Dialektik der Inklusion. Inklusion als Balance dialektischer Qualitäten. Hamburg: Feldhaus, 177-199

Hinz, Andreas; Boban, Ines; Gille, Nicola; Kirzeder, Andrea; Laufer, Katrin & Trescher, Edith (2013): Entwicklung der Ganztagsschule auf der Basis des Index für Inklusion. Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Hinz, Andreas & Köpfer, Andreas (2016): Unterstützung trotz Dekategorisierung? Beispiele für Unterstützung durch Dekategorisierung. VHN 85, 36-47

Holzkamp, Klaus (1995): Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt/Main: Campus

Jahr, David & Kruschel, Robert (Hrsg.) (2017): Inklusion in Kanada. Internationale Perspektiven auf heterogenitätssensible Bildung. Weinheim: Beltz Juventa

Köpfer, Andreas (2013): Inclusion in Kanada. Analyse inclusiver Unterrichtsprozesse, Unterstützungsstrukturen und Rollen am Beispiel kanadischer Schulen in den Provinzen New Brunswick, Prince Edward Island und Quebec. Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Kohn, Alfie (1993): Punished by Rewards. The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A’s, Praise, and other Bribes. Boston/New York: Houghton Mifflin

Kruschel, Robert & Leonhardt, Nico (2022): Kinderparlamente in Indien als Beispiel politischer Partizipation – Ein Interview mit Swarnalakshmi Ravi. In: Leonhardt, Nico; Kruschel, Robert; Schuppener, Saskia & Hauser, Mandy (Hrsg.): Menschenrechte im pädagogischen Diskurs – Interdisziplinäre Perspektiven auf Diskriminierungsstrukturen und pädagogische Handlungsmöglichkeiten. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, 292-305

KMK (2011): Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen. www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_10_20-Inklusive-Bildung.pdf [28.10.2020]

KMK (2020): Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2020/2020_10_15-Laendervereinbarung.pdf [19.10.2020]

OECD (2018): The Framework for Policy Action on Inclusive Growth. Paris: OECD. http://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2018-5-EN.pdf [24.10.2020]

Pearpoint, Jack (2017): Wegwerfbare Menschen: Vom Aufdecken kanadischer ‚Nicht-Menschen‘ und ihrer ‚Nicht-Geschichte‘. In: Jahr, David & Kruschel, Robert (Hrsg.): Inklusion in Kanada. Internationale Perspektiven auf heterogenitätssensible Bildung. Weinheim: Beltz Juventa, 426-444

Piezunka, Anne; Schaffus, Tina & Grosche, Michael (2017): Vier Definitionen von schulischer Inklusion und ihr konsensueller Kern. Unterrichtswissenschaft 45, 207-222

Reiser, Helmut (1991): Wege und Irrwege zur Integration. In: Sander, Alfred & Raidt, Peter (Hrsg.): Integration und Sonderpädagogik. St. Ingbert: Röhrig, 13-33

Reiser, Helmut; Klein, Gabriele; Kreie, Gisela & Kron, Maria (1986): Integration als Prozeß. Sonder-pädagogik 16, 115-122 und 154-160

Reitz, Sandra (2020): Das Recht auf Partizipation – menschenrechtliche Handlungsnotwendigkeiten im Bildungsbereich. In: Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.): Inklusion und Partizipation in Schule und Gesellschaft. Weinheim: Beltz Juventa, 33-48

Simri, Dror & Hinz, Andreas (2021): Mentoring durch Dialog – Begleitung und Beratung von Schüler*innen in Demokratischen Schulen in Israel. Schule inklusiv 12, 39-41

Slee, Roger (2018): Defining the scope of inclusive education. Paper commissioned for the UNESCO 2020 Global Education Monitoring Report, Inclusion and Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265773.locale=en [27.06.2020]

Tiedeken, Peter (2020): Inklusion und Partizipation. Oder: Von der Unmöglichkeit mitzumachen, ohne sich vereinnahmen zu lassen. In Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.): Inklusion und Partizipation in Schule und Gesellschaft. Erfahrungen, Methoden, Analysen. Weinheim: Beltz Juventa, 18-32

UNESCO (2020): Global Education Monitoring Report. Inclusion and Education: All means all. Paris: UNESCO. https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion [27.06.2020]

Wocken, Hans (2021): Dialektik der Inklusion. Inklusion als Balance dialektischer Qualitäten. Hamburg: Feldhaus

World Bank (o.J.): Inclusive Education Initiative. Transforming Education for Children with Disabilities. http://pubdocs.worldbank.org/en/649191600378838716/091820-INCLUSIVE-EDUCATION-INITIATIVE.pdf [24.10.2020]

Wright, Michael T. (2010): Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung und Prävention. Bern: Huber

Zwiener, Susanne (2011): Kinder mischen mit: das Kinderparlament Hilden. Newsletter Wegweiser Bürgergesellschaft 04/2011 vom 04.03.2011. http://www.buergergesellschaft.de/fileadmin/pdf/gastbeitrag_zwiener_110304.pdf [05.08.2021]