Abbildung 1: Felder als eingebettete Orte von Wissen (und Nicht-Wissen)

Abstract: Ausgehend von Turbulenzen, die in erziehungswissenschaftlichen Diskursen rund um das Wort Inklusion entstanden sind, nimmt dieser Beitrag einen Ordnungsversuch aus drei Perspektiven vor. (1) Basierend auf der Feldtheorie von Kurt Lewin wird aufgezeigt, weshalb Inklusion als politisches Konzept relativ ungefiltert im erziehungswissenschaftlichen Diskurs auftauchen kann. (2) Anhand von Ludwik Flecks Denkstiltheorie wird dargestellt, in welchem Zusammenhang die (Ent-) Politisierung von Forschung mit Macht und Prestige in der Wissenschaft steht. (3) Beide Theorien werden beigezogen, um aufzuzeigen, inwiefern auch politische Bewegungen und wissenschaftliche Akteur:innen, die sich nahe an diesen bewegen, dazu beitragen, die Umsetzung von Inklusion zu erschweren. Vor dem Hintergrund dieser Perspektiven wird abschließend eine Möglichkeit skizziert, wie mit den Turbulenzen rund um Inklusion umgegangen werden könnte.

Stichworte: Inklusion, Politik, Erziehungswissenschaft, Feld, Denkstil

Inhaltsverzeichnis

Im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts verursacht das Wort Inklusion innerhalb des erziehungswissenschaftlichen Feldes Wirbel und Turbulenzen, die manchmal zu Tumulten und anderen Aufregungen führen. Auch wenn man diese Phänomene als Stürme im Wasserglas verstehen kann, so sind sie insofern ernst zu nehmen, als für manche diese Wassergläser die Welt bedeuten und hier Scherben nicht immer Glück bringen. Besonders eindrücklich zeigt sich dies, wenn man in persönliche Geschichten eintaucht:

„Wir sind nicht für Sie zuständig“ […]

Mancher Mensch hängt über einem Abgrund, oder klammert sich an einen Strohhalm, an die Hoffnung, auf eine klare Hilfeleistung. Sehr selten kennen die Mitarbeiter*innen eines Amtes die Situation der Bittstellenden. Hineinsehen in den Menschen kann niemand. Deshalb kann ein Mensch, der täglich auf einem Amt arbeitet, nicht nachvollziehen, wie diese kalte Aussage auf das Gegenüber wirkt. Für manche Menschen kann es schwierig sein, die nächsten Augenblicke auszuhalten, da das Leben manchmal so gar keinen Sinn ergibt und dieser an manchen Tagen sehr kraftraubend errungen werden muss. (Buser-Otzenberger et al., 2017, S. 46)

Die Zeilen stammen aus einer Publikation der Forschungsgruppe Kreativwerkstatt[1], die ausgehend von Behinderungserfahrungen die Gesellschaft erforschen möchte. Das Zitat erscheint uns im Kontext von Inklusionsforschung hochrelevant, denn wenn wir über Inklusion schreiben, dann gehen wir von einem Verständnis aus, das auf dem Grundsatz beruht, dass wir alle Menschen als Menschen behandeln sollten, unabhängig von möglichen Differenzen, die diese zwischen sich feststellen. Um dies zu erreichen, braucht es analytische Zugänge, die alle vulnerablen und marginalisierten Menschen in den Blick nehmen und zugleich dazu beitragen können, gesellschaftliche Institutionen so zu verändern, dass diese der Vielfalt und den Bedürfnissen aller gerecht werden (vgl. Biewer 2017). Die zitierten Zeilen in Kombination mit diesem Verständnis zeigen auf, weshalb eine politische Dimension der Inklusionsforschung zu diskutieren ist, und dass diese für die Forschenden einige Fragen mit sich bringt, die im wissenschaftlichen Diskurs zu Wirbeln und Turbulenzen führen können. Kann man bzw. darf man solchen Schilderungen analytisch und objektiv begegnen? Wie geht man mit der Unerträglichkeit um, die zuweilen in den Schilderungen liegt? Muss man handeln? Wenn ja, wie? Genügt es, gute Analysen zu liefern, damit andere handeln können? Wer darf die Analyse vornehmen? Mit welcher Art von Wissenschaft kann man der Sache gerecht werden?

Auch wenn es genügend über die aufgeworfenen Fragen zu schreiben gäbe und auch darüber, welchen Stolpersteinen man in der Umsetzung von Inklusion im Alltag begegnen kann (vgl. Saerberg, i.d.A.), verfolgen wir mit diesem Beitrag ein anderes Ziel – wir nähern uns der politischen Dimension der Inklusionsforschung über einen analytischen Zugang. Der analytische Zugang dient dazu, Distanz zu nehmen und mit Hilfe von theoretischen Ansätzen zu verstehen, wie sich das Verhältnis zwischen politischer Dimension der Inklusionsforschung und Wissenschaft ausgestaltet. Auch wenn wir uns dabei in wesentlichen Teilen mit dem erziehungswissenschaftlichen Feld beschäftigen, betrifft die Analyse durchaus auch verwandte Forschungsfelder (bspw. Gender Studies, Disability Studies, Mad Studies, Disability Studies in Education, Bildungssoziologie). Diesem allumfassenden Anspruch kann der Beitrag nicht gerecht werden, er greift die verwandten Felder aber zuweilen exemplarisch auf.

Unsere Analyse basiert auf drei unterschiedlichen, aber verbundenen Perspektiven. Bevor wir auf diese eingehen, beschreiben wir zunächst einen allgemeinen Kontext des Wandels der Akademie, der für die drei Perspektiven relevant ist. Den ersten theoretischen Zugang von Kurt Lewin (2012) nutzen wir, um uns einer Spezifik des erziehungswissenschaftlichen Feldes zu widmen, die eine Grundlage bildet, damit Inklusion in politischer Weise überhaupt Eingang in wissenschaftliche Debatten finden kann. Anschließend verorten wir den Inklusionsbegriff mit Hilfe der Denkstiltheorie Ludwik Flecks (1980) bezüglich Macht und Prestige im wissenschaftlichen Feld. In einem dritten Schritt nutzen wir beide Theoriekonzepte, um aufzuzeigen, inwiefern politische Bewegungen und wissenschaftliche Zugänge, die sich nahe an diesen bewegen, dazu beitragen, die Umsetzung von Inklusion zu erschweren.

Die Akademie ist der soziale Ort des gelehrten Lernens, den man zurückverfolgen kann bis 387 v.Chr., als Platon seine Akademie gründete (vgl. Fees, 2015). Auch wenn mit Blick auf die Geschichte der Akademie oft auf Rom und Florenz als zentrale Orte verwiesen wird (vgl. Stierle, 2010), darf nicht vergessen werden, wie wichtig in diesem Zusammenhang auch die Regionen des Nahen und Mittleren Ostens sind. Das zeigt bspw. die Geschichte der Akademie von Gundishapur im Südosten des Irans, die das intellektuelle Zentrum des Sassanidenreichs war und in Medizin, Theologie und Philosophie ausbildete (vgl. Shahid Chamran University of Ahvaz, 2021). Ansätze zur Institutionalisierung von Wissensproduktion und deren Standardisierung gibt es demnach schon seit mehr als zweitausend Jahren, sie ziehen sich quer durch verschiedene Kulturen und beinhalten damit eine globale Wissensbildung. Auch die Bildungsinstitutionen an sich weisen lange Traditionen auf, wie bspw. das im 16. Jahrhundert gegründete Collège de France, dessen Motto lautet: »docet omnia« – lehrt alles (Collège de France, o.J.).

Die Universitäten als Ort des Wissens sind für Europa zentral. Seit der frühen Neuzeit wächst das Wissen exponentiell und zugleich verändert sich das Wesen der Wissenschaft über die Zeit. Wissen wird zur Produktivkraft und das Bildungswesen wird zum strategischen Instrument der Staatlichkeit. Staatliche und private Universitäten sowie Hochschulen sind aus dieser Perspektive als Teile des Staatsapparates zu verstehen (vgl. Althusser, 1977). Das lässt sich auch am Beispiel der Erziehungswissenschaft zeigen, exemplarisch in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Die 1950er und 60er Jahre können als Moment des Umbruchs bezeichnet werden. Europa ist durch den Krieg weitgehend zerstört, was dem krisengeschüttelten Kapitalismus einen fordistisch geprägten Aufschwung ermöglicht, der zu großen Umschichtungen in der Gesellschaft führt. War zuvor die Industriearbeiter:innenschaft das Modell für die Lohnarbeit, so sind es nun die Angestellten, welche das typische Modell dafür abgeben – die Wurststulle für die Brotzeit wandert gewissermaßen vom Rucksack in die Aktentasche (vgl. Bornschier, 1988, S. 114ff.). Die sich verändernde Produktionsweise verlangt nach einer Anpassung des Bildungssystems, welches sich in dieser Zeit öffnet und durch die Multiplizierung der Abiturabschlüsse immer weiter vom klassischen und elitären humboldtschen Bildungsideal entfernt. Ist in den 1950er Jahren Latein die dominante Sprache der gymnasialen Ausbildung, so ist diese Sprache heute weitgehend verschwunden und mit ihr das über sie vermittelte implizite Wissen (vgl. Polanyi 1974 und 1985) über die Anfänge der europäischen Kultur. In dieser Entwicklung ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass es der UdSSR am 4. Oktober 1957 zum Entsetzen der USA gelingt, den ersten Satelliten in eine Umlaufbahn um die Erde zu schießen. Der daraus resultierende sogenannte Sputnikschock trägt seinen Teil zur Öffnung des Bildungssystems bei. Die Öffnung des Bildungssystems führt allerdings nicht zur erwarteten Bildungsgleichheit, was in der Erziehungswissenschaft zu einer sich verschärfenden Polemik um die Chancengleichheit führt (vgl. Bourdieu & Passeron, 1971). Die skizzenhaft ausgeführten Veränderungen lassen sich auch im universitären Kontext nachzeichnen. Im deutschsprachigen Raum dominiert bis in die 1950er und 60er Jahre noch weitgehend eine geisteswissenschaftliche, sich an der Philosophie orientierende Pädagogik. Die Wende hin zu einem sozialwissenschaftlichen Verständnis der Pädagogik, die mit der Zeit auch ihren Namen verändert und zur Erziehungswissenschaft mutiert, erfolgt in den 1970er Jahren. Gleichzeitig mit dieser Wende erfolgt auch die Differenzierung dessen, was einst Pädagogik war (Details dieser Entwicklung finden sich bei Tenorth, 2000). Es entstehen in rascher Folge viele Bindestrich-Pädagogiken. Die Öffnung des Bildungswesens befeuert diese Differenzierung und ebenso kommt dieser wohl entgegen, dass die Erziehungswissenschaft nicht über ein Paradigma verfügt, dass es also keine „allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen gibt“ (Kuhn, 1976, S. 10), die im Feld der Erziehungswissenschaft von allen als Grundlage genutzt werden (vgl. Brezinka, 2015). Insofern unterliegt Erziehungswissenschaft dem in den 1980er Jahren zwischen Niklas Luhmann und Karl-Eberhard Schorr (1982) diskutierten Technologiedefizit. Technologiedefizite wirken sich in der wissenschaftlichen Forschung dahingehend aus, dass tendenziell Wissen mit geringer Erklärungsreichweite generiert wird.

Eine starke Ausdifferenzierung, wie am Beispiel der Erziehungswissenschaft beschrieben, prägt die Wissenschaft heute im Allgemeinen: „In der Beschaffenheit der akademischen Lehre können zunächst binäre Oppositionen erkannt werden, z.B. Kultur- und Naturwissenschaft, Theorie und Praxis, eurozentrische und aussereuropäische Wissenstraditionen. Bei näherem Betrachten erscheinen Markierungen und Grenzen aber als vielschichtige und komplexe Verflechtungen und die universitäre Lehre im Kontext dieser Heterogenität als dynamischer Raum zahlreicher Interaktionen“ (Balfanz 2020, S.9). Diese Heterogenität bildet sich auch im methodischen Vorgehen verschiedener Forscher:innen ab. So systematisiert bspw. Andrew Abbott (2004) alleine in den Sozialwissenschaften 36 methodische Zugänge. Die Ausdifferenzierung stellt eine zentrale Hürde für das ursprüngliche Ideal der Akademie als Ort des miteinander und voneinander Lehrens und Lernens und in den Austausch Tretens dar, sie erschwert die Verständigung zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen und Teil-Disziplinen (vgl. Kap. 4). Die Wissenschaft verändert sich aber nicht nur aufgrund dieser steten Ausdifferenzierung. Außerhalb des Gipfels der Weisheit sind es mittlerweile die Karrieren der Menschen, die ‚wissenschaften‘. Die Vorstellung eines Orts des gelehrten Lehrens scheint weit weg. Gedanken wie „publizieren oder krepieren“ (Elkana & Klöpper 2021, S. 50) sind im Alltag von Wissenschaftler:innen meist prägender und ergeben sich aus einer Logik, die Prestige entlang von extern einzuwerbenden Fördergeldern und hoch bewerteten, gut rezipierte Publikationen verteilt (vgl. ebd.). In den Niederungen der Universitäten und der Hochschulen, so scheint es zumindest aus dieser Perspektive, geht es immer weniger um den Dialog. Das zeigt sich exemplarisch in der universitären Bewertung der Lehre, als einer von mehreren möglichen Orten des Dialogs. So belohnen „Berufungsausschüsse der meisten Universitäten […] die Leistungen der engagierten und erfolgreich Lehrenden kaum oder nur unzureichend“ (ebd., S. 51), vielmehr sind es ihre Forschungsleitungen, die als relevant erachtet werden. Wenn es um die angesprochenen Wirbel, Turbulenzen und Tumulte rund um Inklusion geht, scheint uns dieser Kontext äußerst relevant, denn er bildet einen Nährboden für das, was wir nachfolgend analytisch darstellen möchten.

Eine mögliche Antwort auf die Frage, weshalb die politische Dimension von Inklusion in der Erziehungswissenschaft überhaupt relevant geworden ist, kann im Kontext der Feldtheorie (Lewin, 2012) gefunden werden. Der Begriff des Feldes wird von Kurt Lewin (1890–1947) in die sozialwissenschaftliche Forschung eingeführt und soll verhindern, dass Phänomene über ihre Beschreibung hinaus in abstrahierende Klassifikationen überführt werden (vgl. ebd., S. 102ff.).

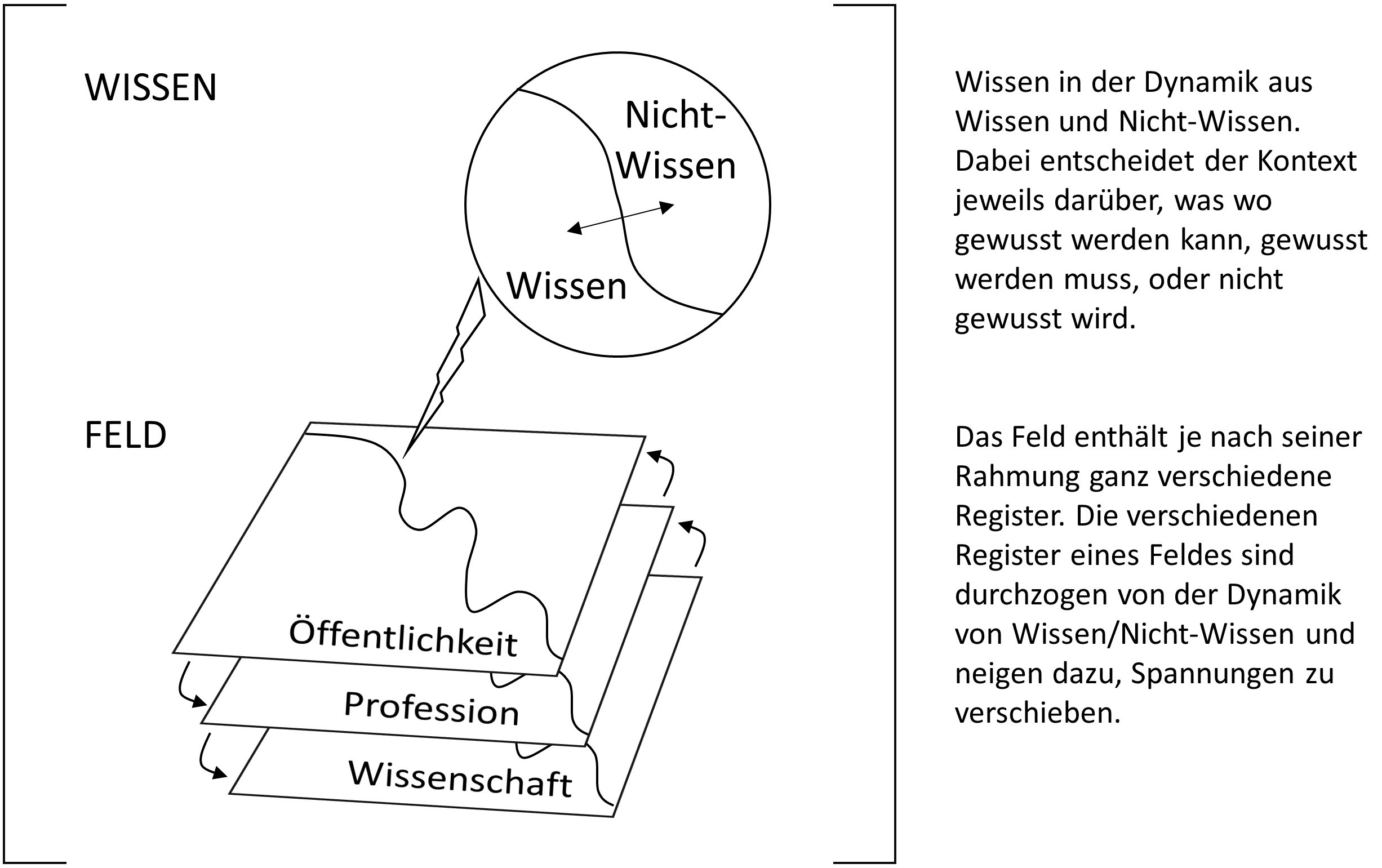

Innerhalb des wissenssoziologischen Diskurses bezeichnet ein Feld einen sozialen Ort mit einer gewissen Ausdehnung und Tiefe. Es verfügt gegenüber seinem Außen über eine relative Autonomie, ohne davon vollständig abgekoppelt zu sein. Ein wissenschaftliches Feld ist durch die in ihm wirksamen Praxen bestimmt, die sich selbstreferenziell inhaltlich beschreiben. Das Wissen findet sich hier im Gebrauch seiner Bezeichnung: so ist bspw. pädagogisches Wissen „Wissen[,] das in diesem Feld gefunden werden kann“ (Weisser, 2005, S. S.99). Wissen lässt sich deshalb kartographisch in Feldern vorstellen und zugleich auch als lokotemporale, der Orientierung dienende Konstruktion betrachten, die manchmal an andere Konstruktionen anschließbar ist und manchmal nicht. Felder sind immer in Bezug zu ihrer Einbettung bzw. ihrer Rahmung zu denken, verfügen deshalb über verschiedene Register und operieren mit der Differenz von Wissen/Nicht-Wissen (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Felder als eingebettete Orte von Wissen (und Nicht-Wissen)

Lewin (2012, S. 104) verweist in seinen Ausführungen darauf, dass Individuen immer in Bezug zu den Feldern, in denen sie sich bewegen, zu verstehen sind:

Um zu beleuchten, welche Konsequenz die Verbindung von Inklusionsforschung mit einer politischen Dimension für die Forscher:innen hat, erweitern wir die theoretische Perspektive zunächst mit der Denkstilsoziologie von Ludwik Fleck (1896–1961), die dieser 1935 in seiner Monographie „Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache“ (Fleck 1980) festhält. Diese ist stark von der Gestalttheorie beeinflusst und deshalb gut an die Konzeption von Lewin anschließbar, der ein wichtiger Vertreter der Berliner Schule in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts ist und dort vor allem die gestalttheoretischen Sichtweisen in die Psychologie und Sozialpsychologie einführt.

Träger des Denkstils ist jeweils ein Denkkollektiv. Fleck (ebd., S. 135) fasst den Begriff analog zur Vorstellung eines Kraftfeldes in der Physik und ist hier nahe an der Konzeption von Lewin. Denkkollektive bilden oft eigene Fachsprachen aus:

Abbildung 2: Kennlinie Anschlussfähigkeit in Bezug zu Esoterik/Exoterik und institutioneller Macht

Vor dem Hintergrund der Einschätzung, dass im gesellschaftlich dominierenden Wissenschaftsverständnis Naturwissenschaften nach wie vor über mehr Prestige verfügen als Sozialwissenschaften (vgl. European Commission, 2005), weist die Erziehungswissenschaft an sich bereits kein sehr hohes Prestige aus. Für diejenigen Forschungsarbeiten im Kontext von Inklusion, die sich zudem eher partizipativ und politisch orientieren, und damit weit weg von einem klassischen Naturwissenschaftsverständnis sind, ist deshalb insbesondere davon auszugehen, dass sie mit wenig Prestige ausgestattet und eher exoterisch zu verorten sind. Genau darauf verweist auch Flecks Ansatz, der davon ausgeht, dass die Einnahme von exoterischen Positionen die Anschlussfähigkeit an politische Bewegungen erleichtert, allerdings um den Preis von Prestige in der Akademie.[4] In diesem Sinne ist es denn auch nicht als Zufall zu werten, dass in einem solchen Fall vielfach versucht wird, die eigene Position menschrechtlich (z.B. mit Verweis auf die UN-BRK) – und damit nicht empirisch – zu legitimieren. Ebenso ist es kein Zufall, wenn in wissenschaftlichen Beiträgen der Inklusionsbegriff von seiner menschenrechtlichen Grundlogik entfremdet wird, wie bspw. durch die „Sonderpädagogisierung der Inklusion“ (Biermann, 2019), um die eigene Forschung anschlussfähiger an diejenigen Positionen zu machen, die mit mehr Prestige ausgestattet sind.

Die eingeführten Theoriekonzepte von Lewin und Fleck erlauben in ihrer Verbindung noch eine weitere Perspektive auf wissenschaftliche Zugänge rund um das Thema Inklusion. In seiner strukturellen Ausgestaltung weist das Wissenschaftssystem relativ starke pseudofeudalistische Züge auf, was von Fleck (1980) in der bereits benannten Denkfigur esoterisch/exoterisch abgebildet wird. Die Abhängigkeit der Doktorierenden von den Lehrstuhlinhaber:innen ist sehr groß, die Löhne sind sehr niedrig, die Stellen sind zeitlich befristet und der akademische Aufstieg durch ein knappes Stellenangebot erschwert. In der Logik der Denkstilsoziologie führt dies dazu, dass versucht wird, horizontal auszuweichen. Man wird also stets neue Felder suchen und diese über eine außerwissenschaftliche Rechtfertigung in der Akademie zu institutionalisieren versuchen – was diese dabei inhaltlich einbringen, ist durchaus hochrelevant (vgl. bspw. den Beitrag der Gender Studies, Disability Studies, usw.). Die Problematik ist allerdings, dass sich mit den neuen Zugängen verschiedene Perspektiven auf denselben Gegenstand innerhalb der Wissenschaft entwickeln, die kaum miteinander in den Dialog treten (können, vgl. Kap. 4) und die oft vergessen lassen, dass man eigentlich über dieselbe Sache spricht bzw. schreibt:

Je weniger objektivistisch verfahren wird – also je mehr man darauf verzichtet, die Außenwelt (statisch) wie einen überschaubaren Kräutergarten oder (dynamisch) wie einen Industriezweig zu behandeln – desto mehr nehmen die Vehikel die Form von ‚Perspektiven‘ an: Man könne die Außenwelt verschieden betrachten – durch attribuierungsfähige Brillen, z.B. soziologische, psychologische oder politikwissenschaftliche, oder ungleich kenntnisreicher: mit Ulrich Beck, Pierre Bourdieu oder anderen (Männer-)Perspektiven. Auf dem Markt solcher Wissensangebote werden Marktanteile gemessen und bewertet, Erkenntnischancen steigen oder sinken mit dem Klang von Namen und Begriffen, die den Vehikeln des Wissenschaftsbetriebs anhaften. Jenseits des Feudalismus von wissenschaftlichen Schulen älterer Bauart – den Klassikerdynastien – sind epistemische Karrieren an subjektlose Zauberworte gebunden, die einen Herrschaftsbereich abzustecken vermögen: Achtung, hier wird ‚empirische Bildungsforschung‘ gesprochen (P.S.: das war nur ein Beispiel 😊). (Weisser, 2013, S. 261)

Aus der Beobachter:innenperspektive lässt sich damit eine schismogenetische Tendenz in der Wissenschaft feststellen, die in ihrer Struktur angelegt ist. Dabei scheint es sich als erfolgreiche Strategie zu erweisen, dass nicht nur um die Etablierung neuer Disziplinen oder Teildisziplinen gekämpft wird, sondern auch Studies etabliert werden – bspw. Disability Studies, Gender Studies, Postcolonial Studies oder Science Studies. Wie gut dies gelingt, hängt auch von der sozialen Vernetzung der beteiligten Akteur:innen ab. Die Positionierung im Netzwerk beeinflusst die Anzahl der Kontakte mit im jeweiligen Feld relevanten anderen Akteur:innen. Diese Verflechtungszusammenhänge beeinflussen die Entstehung des jeweiligen sozialen Kapitals einer:s Akteur:in (vgl. Bourdieu, 2005). Es spielt für das Vorwärtskommen von Ideen und Menschen zudem eine wichtige Rolle, wo und wie diese Ideen und Menschen sich in der Gedankenzirkulation jeweiliger Denkkollektive verorten. Manchmal gelingt es, Prestige (also inkorporiertes kulturelles Kapital) in Macht zu transferieren (vgl. Heintz, 1968).[5] An dieser Stelle möchten wir allerdings nicht Macht und Prestige thematisieren, sondern den schismogenetischen Prozess von zwei anderen Seiten beleuchten.

Erstens ist die Abgrenzung zwischen verschiedenen theoretischen Perspektiven auf vergleichbare Momente (bspw. Unterdrückung, Ausschluss, usw.) gerade wegen der Nähe zu politischen Bewegungen ein Problem. Mit der Repräsentation diverser politischer Anliegen in verschiedenen Teildisziplinen oder Studies und fehlender synthetisierender Diskurse geht eine einende Gesamtperspektive verloren, weil die sich immer stärker ausdifferenzierenden Betrachtungsweisen die Distanz zwischen den Perspektiven grösser werden lassen und die einenden Momente in den Hintergrund rücken (vgl. Zahnd, 2015). Damit scheint die Wissenschaft aber eine Logik zu übernehmen, die bereits in den politischen Bewegungen der 1970er Jahre zu beobachten war. Dies bildet sich exemplarisch im Founding Statement der Union of Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) ab, einer Gruppierung im Kontext der britischen Behindertenbewegung, die zwar den Zusammenhang zu anderen unterdrückten Gruppen durchaus anerkennt, aber den Weg wählt, zunächst die eigenen Probleme zu klären:

The particular forms which oppression takes in this society differ somewhat for each distinct oppressed group. Some, such as people who are called ‘mentally handicapped’, or those ‘mentally ill’, clearly have a great deal in common with us. Full membership of our Union is however based simply on the fact of physical impairment. This is because we believe the important thing at the moment is to clarify the facts of our situation and the problems associated with physical impairment. But it is fundamental to our approach that we will seek to work with other oppressed groups and support their struggles to achieve a decent life. (UPIAS, 1976, Abs. 22)

Zweitens gilt es, eine Seite zu beleuchten, die direkt mit der Anschlussfähigkeit wissenschaftlicher Zugänge rund um Inklusion zu tun hat. Sie bezieht sich auf die Sachlage, dass „Etikettierung und Klassifizierung“ (Biewer, 2017, S. 204) abzulehnen ist. Der Hinweis auf die Problematik der Etikettierung und Klassifizierung ist zentral, denn er erweist sich als große Schwierigkeit (vgl. Weisser, 2007). Der erwähnte schismogenetische Prozess hat nämlich nicht nur zur Folge, dass eine gemeinsame Perspektive verloren geht. Er schafft auch – trotz dieser Absicht – das Problem der Klassifizierung und Etikettierung nicht ab, sondern transformiert dieses auf eine komplexere Ebene und reproduziert dabei Praktiken aus dem Feld. So hat bspw. die Queer-Bewegung einen großen Erfolg bei der Dekonstruktion der binären Heterosexualität erzielt. Gleichzeitig sind aus der Dekonstruktion aber neue, sich ständig ausdifferenzierende Kategorien entstanden, von LGB zu LGBT zu LGBTQ zu LGBTQIQ*. Nicht intendiert, aber dennoch zu beobachten ist, dass mit den neuen Kategorien auch Essentialisierungen einhergehen. Während im Wandel der genannten Abkürzung immerhin dadurch, dass sie alle Buchstaben gemeinsam führt, eine Einheit zu erkennen ist, darf nicht ausgeblendet werden, dass zwischen den verschiedenen Gruppen teilweise alles andere als Einigkeit herrscht. Zu solchen Konflikten, hier allerdings nochmals mit Bezugnahme auf andere Kategorisierungen, gehört auch der Streit darüber, ob eine ‚weisse‘ Frau Armanda Gorman übersetzen darf. Absurderweise wurde die für die Übersetzung ausgewählte niederländische Autorin, die von Amanda Gorman ausdrücklich begrüßt worden war, als ‚Weisse‘ so mit Vorwürfen konfrontiert, dass sie den Auftrag schließlich zurückgegeben hat (vgl. Coulmas, 2021). Das Beispiel ist eigentlich außerhalb der Wissenschaft zu verorten, dennoch ist es exemplarisch, weil es die Schwierigkeiten im Umgang mit Kategorien verdeutlich. Dass es sich dabei nicht um eine banale Problemstellung handelt, zeigt sich bspw. auch im Titel des Bandes der letzten großen Disability Studies Konferenz im deutschen Sprachraum. „Disability Studies im deutschsprachigen Raum: Zwischen Emanzipation und Vereinnahmung“ (Brehme et al., 2020). Auch dieser schließt an die Frage an, wer wo eigentlich was einbringen darf und wer nicht. In diesen Debatten bleibt aber völlig unterbeleuchtet, dass die Dekonstruktion der Zuschreibungen, denen man selbst ausgesetzt ist, oft einer Re-Konstruktion weicht, die man selbst produziert (vgl. Hauser et al. i.d.A.). Es bleibt somit vieles wie gehabt, einfach mit anderen, komplexeren Vorzeichen.

In unserer Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion machen wir die Erfahrung, dass die beiden beschriebenen Entwicklungen dazu beitragen, dass die gemeinsame Perspektive von Inklusion sich verkompliziert, weil neben der steten Differenzierung vergessen wird, eine Synthese zu erarbeiten. Ebenfalls befeuert wird dieser Prozess durch die Problematik, dass mit dem Begriff Inklusion an sich Essentialisierungen vorgenommen werden, bspw. wenn von Inklusionskindern gesprochen wird, als ob „inklusiv sein“ eine Eigenschaft von Individuen wäre. All dies trägt dazu bei, dass aus dem Relativismus der Anfänge teilweise bereits wieder verfestigte, essentialisierende Positionen entstanden sind. Dadurch wird verunmöglicht, dass man den ausgrenzenden Mechanismen gemeinsam entgegensteht.

Wie lassen sich diese drei Perspektiven auf das Politische in der Inklusionsforschung nun verdichten? Und in welchem Zusammenhang stehen sie zu den eingangs gestellten Fragen? Die Art und Weise, wie Inklusion und damit verbundene Themen im deutschsprachigen Diskurs der Erziehungswissenschaft abgehandelt werden und die Widersprüche und Absurditäten, die dabei entstehen, können aus den gewählten theoretischen Perspektiven als Effekt einer schwachen Brechungsstärke des erziehungswissenschaftlichen Feldes und im Kontext des Strebens nach Macht und Prestige verstanden werden.

Die geringe Brechungsstärke ist sowohl Chance als auch Problem, wenn es um Inklusion geht. Einerseits ist es dank dieser Voraussetzung möglich, wissenschaftliche und politische Fragen unmittelbar zu verbinden. Wie weit man dabei gehen kann und will, ist eine persönliche Entscheidung. Es ist möglich, seine wissenschaftliche Tätigkeit darauf auszurichten, die Gesellschaft verändern zu wollen. Gleichzeitig hat diese Entscheidung auch unmittelbare Konsequenzen für das eigene akademische Prestige. Zu beachten ist zudem, dass für alle Akteur:innen die Möglichkeit besteht, Themen im Feld zu platzieren. Deshalb können verschiedene Verständnisse von Inklusion kursieren, die durch unterschiedliche Akteursgruppen geprägt sind. Zugleich kann Inklusion im Widerspruch zu anderen Themen stehen, die ebenfalls Eingang in das erziehungswissenschaftliche Feld finden. Gesellschaftliche Auseinandersetzungen können so nahezu unmittelbar ihre Fortsetzung in erziehungswissenschaftlichen Debatten finden. Die Vermischung verschiedener Themen und der Drang nach akademischem Prestige können zudem zu Konzeptionen führen, die das Grundanliegen von Inklusion in absurder Weise verändern. Dies alles ist, wie oben dargestellt, in der Struktur des ‚Wissenschaftens‘ zu verorten. Die Effekte werden zudem verstärkt durch Handlungen, die aus wissenschaftlichen und politischen Lagern kommen und sich eigentlich am Konzept der Inklusion orientieren: Die Überbetonung gruppenspezifischer Perspektiven führt zur Zerstückelung einer gemeinsamen Perspektive.

Wie ist nun aber mit Inklusion, Abgrenzung und der Vielfalt bzw. den diesbezüglichen Turbulenzen umzugehen? Gemäß den oben gewählten theoretischen Zugängen lässt sich das Problem nicht auflösen, es lässt sich aber verstehen. Durch das Verstehen kann bewusster gehandelt und damit auch die Chance genutzt werden, die sich dank geringer Brechungsstärke des erziehungswissenschaftlichen Feldes ergibt. Mit Blick auf die vielfältigen und teilweise widersprüchlichen Zugänge zum Thema Inklusion, die im erziehungswissenschaftlichen Feld existieren, möchten wir abschließend auf Antonina Balfanz (2020) verweisen, um zumindest eine Handlungsoption aufzugreifen, die uns hilfreich erscheint. Sie schlägt eine kulturwissenschaftliche Betrachtungsweise vor, die sich an der Arbeit von Homi Bhaba (2011) orientiert und die vielfältigen Oppositionen als Facetten der Erscheinungen versteht. Eine solche Betrachtungsweise hat den Vorteil, dass bestimmte Beschreibungen, Kategorisierungen und Bezeichnungen im Hinblick auf ihren Gebrauch im wissenschaftlichen Feld betrachtet werden können. Sie lassen sich lokotemporalisieren und Aktantennetzen zuordnen (vgl. Latour, 2005 & 2007; Akrich, Callon & Latour, 2006, Moll i.d.A.). Vielleicht gelingt es so, die verschiedenen Perspektiven nicht nur zuzuordnen, sondern diese auch zueinander in Bezug zu setzen. Ein solches Vorgehen folgt dann der Logik eines andauernden Prozesses des Übersetzens, Situierens und Lokalisierens des eben durch die Untersuchung von Erscheinungen Verstandenen, wobei die Übersetzungsleistungen selbst stets neue Momente des Untersuchten zu Tage fördern. Diese Art von Wissenschaft steht allerdings in einem Spannungsverhältnis zum ‚Wissenschaften‘, weil sie Zeit braucht und sich nicht per se in Publikationen und Drittmittelgeldern niederschlägt.

Abbott, A. (2004). Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences. W. W. Norton & Company.

Akrich, M., Callon, M. & Laotur, B. (2006). "Sociologie de la traduction. Textes fondateurs." École des mines.

Althusser, L. (1977). Ideologie und ideologische Staatsapparate. VSA.

Balfanz, A. (2020). Transdifferente Lehre. Über den didaktischen Umgang mit Heterogenität. transcript.

Bhabha, H. K. (2011). Die Verortung der Kultur. Stauffenburg.

Biermann, J. (2019). „Sonderpädagogisierung der Inklusion“. Artikel 24 UN-BRK und die Diskurse über die Entwicklung inklusiver Schulsysteme in Nigeria und Deutschland. APuZ, 96(6-7), 19-23.

Biewer, G. (2017). Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Klinkhardt (UTB).

Bornschier, V. (1988). Westliche Gesellschaft im Wandel. Campus.

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1971). Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs. Ernst Klett.

Bourdieu, P. (1998). Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes. UVK.

Bourdieu, P. (2005). Ökonomisches Kapital - Kulturelles Kapital - Soziales Kapital.In P. Bourdieu (Hrsg.), Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik & Kultur 1 (S. 49–79). VSA.

Brehme, D., Fuchs, P., Köbsell, S., & Wesselmann, C. (Hrsg.). (2020). Disability Studies im deutschsprachigen Raum. Zwischen Emanzipation und Vereinnahmung. Beltz Juventa.

Brezinka, W. (2015). Die „Verwissenschaftlichung“ der Pädagogik und ihre Folgen. Rückblick und Ausblick. Zeitschrift für Pädagogik, 61(2), 282–294

Buser-Otzenberger, J., Egger, D., Höller, M. T., Imholz, T. A., Kuhn, C., Pach, P. A., & Saladin, R. (2017). Begegnungswelten in der Kreativwerkstatt. Ein Forschungsbericht des Vereins Forschungsgruppe Kreativwerkstatt. epubli.

Collège de France (o.J.) Histoire. Abgerufen von https://www.college-de-france.fr/site/histoire-et-archeologie/histoire.htm (24.09.2021).

Coulmas, F. (2021). Wer darf Amanda Gorman übersetzen? NZZ-Feuillton. Abgerufen von https://www.nzz.ch/feuilleton/duerfen-nur-schwarze-amanda-gorman-uebersetzen-ld.1604522 (24.09.2021).

European Commission (2005). Europeans, science and technology. Special Eurobarometer 224 / Wave 63.1 – TNS Opinion & Social. Brussels: European Commission; 2005. Abgerufen von https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/447 (29.09.2021).

Elkana, Y., & Klöpper, H. (2012). Die Universität im 21. Jahrhundert. Für eine neue Einheit von Lehre, Forschung und Gesellschaft. edition Körber-Stiftung.

Fees, K. (2015) Geschichte der Pädagogik. Kohlhammer.

Fleck, L. (1980). Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Theorie von Denkstil und Denkkollektiv. Suhrkamp.

Graf, E. O. (2011). Lernen ist Veränderung. Bildungs- und Erziehungsprozesse aus dem Blickwinkel der Institutionsanalyse. Waxmann.

Heintz, P. (1968). Einführung in die soziologische Theorie. Ferdinand Enke.

Kremsner, G., Zahnd, R., Proyer, M., Paukner, A., Nemestothy, B., Prummer, S., & Klement, A. (2020). Kategorisierungsmanie und Wissenshysterie in der Lehrer:innenbildung. In D. Brehme, P. Fuchs, S. Köbsell, & C. Wesselmann (Hrsg.), Disability Studies im deutschsprachigen Raum. Zwischen Emanzipation und Vereinnahmung (S. 246–252). Beltz Juventa.

Kuhn, T. S. (1976). Die Struktur wissenschaftlicher Revolution (2. Auflage). Suhrkamp.

Latour, B. (2005). Von der Realpolitik zur Dingpolitik. Merve Verlag.

Latour, B. (2007). Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. Suhrkamp Verlag.

Lewin, K. (2012). Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Ausgewählte theoretische Schriften. Hans Huber.

Luhmann, N., Schorr, K.E. (1982). Zwischen Technologie und Selbstreferenz. Fragen an die Pädagogik. Suhrkamp.

Müller, B. (1986). Ethnospsychoanalyse. Der eigene und der fremde Alltag. Zur sozialpädagogischen Relevanz der Ethnopsychoanalyse. neue praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik 16(5), 430–441.

Müller, B. (1994). Sozialpädagogisches Können: ein Lehrbuch zur multiperspektivischen Fallarbeit. Lambertus.

Polanyi, M. (1974). Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. A chemist and philosopher attempts to bridge the gab between fact and value, science and humanity. University of Chicago press.

Polanyi, M. (1985). Implizites Wissen. Suhrkamp Verlag.

Shahid Chamran University of Ahvaz (2021): About Our University. Abgerufen von https://scu.ac.ir/en/history%20/ (24.09.2021).

Sievers, B. (2008). Die psychotische Organisation: Eine sozioanalytische Perspektive. Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendung 62, 581–602.

Stierle, K. (2010). Ein Geschenk Griechenlands an das zukünftige Europa. NZZ. Abgerufen von https://www.nzz.ch/ein_geschenk_griechenlands_an_das_zukuenftige_europa-1.5411251/PLACEHOLDER-ein_geschenk_griechenlands_an_das_zukuenftige_europa-1.5411251 (25.09.2021).

Tenorth, H. E. (2000). Erziehungswissenschaftliche Forschung im 20. Jahrhundert und ihre Methoden. In: D. Benner, & H. E., Tenorth (Hrsg)., Bildungsprozesse und Erziehungsverhältnisse im 20. Jahrhundert (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft; 42) (264–293). Beltz.

UPIAS. (1976). Founding Statement. Abgerufen von https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/UPIAS-UPIAS.pdf (29.09.2021).

Weigand, G., Hess, R., Prein, G. (1988). Institutionelle Analyse. Theorie und Praxis. Athenäum.

Weigand, G. (1983). Erziehung trotz Institutionen? Die pédagogie institutionnelle in Frankreich. Königshausen + Neumann.

Weisser, J. (2004). Die Themen der Sonderpädagogik in ihren Zeitschriften 1990-2003. Studien zum sonderpädagogischen Wissen. Sonderpädagogik, 34(3), 127–137.

Weisser, J. (2005). Sonderpädagogische Probleme formulieren: Konzepte und die Logik sonderpädagogischen Wissens. In D. Horster, U. Hoyningen-Süess, & C. Liesen (Hrsg.), Sonderpädagogische Professionalität. Beiträge zur Entwicklung der Sonderpädagogik als Disziplin und Profession (S. 97–115). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Weisser, J. (2007). Für eine anti-essentialistische Theorie der Behinderung. Behindertenpädagogik, 46(3/4), 237–249.

Weisser, J. (2013). DisabiLiTy STudies in EducaTion: Kritische Wissensaktivitäten entfalten. In M. Dederich, H. Greving, C. Mürner, & P. Rödler (Hrsg.), Behinderung und Gerechtigkeit: Heilpädagogik als Kulturpolitik (1. Aufl., S. 261–290). Psychosozial-Verlag.

Zahnd, R. (2015). Was hat Solidarität mit Behinderung zu tun? In E. O. Graf (Hrsg.), Behinderung im globalen Kontext. Über die Grenzen der Sonderpädagogik hinaus (S. 84–104). epubli.

Zahnd, R. (2017). Behinderung und sozialer Wandel. Eine Fallstudie am Beispiel der Weltbank. Klinkhardt.

Zahnd, R. (2021). Weltbank: Von ersten Auseinandersetzungen mit Behinderung hin zu inklusiven Perspektiven. In A. Köpfer, J. J. W. Powell, & R. Zahnd (Hrsg.), Handbuch Inklusion international. Globale, nationale und lokale Perspektiven auf Inklusive Bildung (S. 107–126). Barbara Budrich.

[2] Dabei ist zwischen Lehre und Forschung zu unterscheiden, wie sich gemäss Flecks (1980, S. 129ff.) Beschreibung des Unterschieds zwischen Handbuchwissenschaft und in wissenschaftlichen Journals geführten Debatten erkennen lässt.

[3] Ein Beispiel dazu findet sich in den Diskurssträngen der Weltbank zum Thema Behinderung, die trotz wandelnder Rahmenbedingungen eine hohe Stabilität aufweisen (vgl. Zahnd, 2017 & 2021)

[4] Diesbezüglich sind politische Korrektheit, cancel culture und ähnliche Phänomene ambivalent zu sehen. Während sie auf der einen Seite Momente eines gegen Diskriminierungspraxen gerichteten Kampfes darstellen, haben sie in den jeweiligen Feldern zur Folge, dass diese im Ranking der wissenschaftlichen Felder nach unten rutschen und damit an Gewicht verlieren. Im Rahmen dessen, was gesamtgesellschaftlich gesprochen als Wissenschaft verstanden wird, werden Aussagen, die in Feldern mit tiefem Prestige gemacht werden, nicht wirklich ernst genommen, wie sich am Beispiel der Disability Studies eindrücklich zeigt.

[5] In diesem Gedankengang zeigt sich eine Nähe zur analyse institutionelle, einer Strömung innerhalb der französischen erziehungswissenschaftlichen Diskussion, die bspw. in den Arbeiten von René Lourau, Georges Lapassade oder Jacques Ardoino zu finden ist. Sie werden im deutschen Diskurs wenig rezipiert. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht sind die Arbeiten von Gabriele Weigand (1983; et al. 1988), Burkhard Sievers (2008), Burkhard Müller (1986, 1994) und Erich Otto Graf (2011).