Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Statement der Studentin Frau H.

Abstract: Der Beitrag fokussiert ein inklusives Hochschulseminar, bei welchem Studierende verschiedener Lehramtsstudiengänge und Menschen mit Behinderung eine gemeinsame Seminargruppe bilden. Gearbeitet wurde dabei in der Form eines sog. künstlerischen Projekts. Die im Rahmen des Seminars als Prüfungsleistung entstandenen schriftlichen Reflexionen bieten die Datengrundlage für Sequenzanalysen zu Fragen von Teilhabe innerhalb des inklusiven künstlerischen Projektseminars. Dabei werden drei exemplarisch ausgewählte Sequenzen line-by-line ausgewertet und vergleichend analysiert. Der Beitrag schließt mit hochschuldidaktischen Schlussfolgerungen für eine inklusionsorientierte Lehrer:innenbildung.

Stichworte: Kunst, künstlerische Bildung, Teilhabe, Inklusion, Professionalisierung, Lehrer:innenbildung, Hochschuldidaktik

Inhaltsverzeichnis

In diesem Beitrag wird auf das Seminarkonzept „Kunst & Inklusion“ Bezug genommen, das an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg entwickelt wurde und seit nunmehr zehn Jahren praktiziert wird. Die Grundidee des Seminarkonzepts ist ein so genannter ‚‘Pädagogischer Doppeldecker‘. Gemeint ist damit die Dopplung von Lehr- und Lernprozessen, indem die Lernenden mit jenen Methoden unterrichtet werden, die sie später als Lehrende übernehmen können. Studierende und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung bilden dazu eine gemeinsame Seminargruppe. Auch wenn das inklusive Setting zunächst nicht Gegenstand des Seminars ist, sondern vielmehr künstlerische Gestaltungsprozesse im Vordergrund stehen, werden durch das Seminar Fragen von Teilhabe angestoßen, die von den Teilnehmenden an vielen Stellen direkt und indirekt formuliert werden. Die Leitidee der Teilhabe verweist auf ein sozial eingebundenes Leben auf der Grundlage eigener Zielvorstellungen. Der Mensch wird dieser Idee entsprechend als ein aktives Subjekt verstanden, das vorhandene Gestaltungsspielräume für sich nutzt (Bartelheimer et al. 2020). Dederich und Dietrich betonen die „Erste-Person-Perspektive“ in Bezug auf die Leitidee und fragen: „Wie kommt es aus der Perspektive des Subjekts zu der Erfahrung, an etwas teilzuhaben, das über es selbst hinausgeht und ihm zugleich vermittelt, daran beteiligt und insofern zumindest zeitweilig in einen größeren Zusammenhang eingebettet zu sein?“ (Dederich & Dietrich 2022, S. 57). An diese Perspektive anknüpfend möchten wir im Rahmen dieses Beitrags weniger nach strukturellen Zugangsbedingungen oder -barrieren für Teilhabe fragen, sondern den Fokus auf die subjektiven Erfahrungen in Teilhabeprozessen richten, welche sich in studentischen Reflexionen zu unserem künstlerischen inklusiven Projektseminar zeigen.

Wenn es um Hochschullehre in Lehramtsstudiengängen geht, so stehen Fragen nach pädagogischer Professionalität vielfach im Vordergrund. Als ein zentraler Aspekt, der den sog. „Strukturkern“ (Helsper, Krüger & Rabe-Kleberg 2000, S. 8) professionellen pädagogischen Handelns ausmacht, lässt sich herausstellen, dass pädagogisches Handeln immer an eine soziale Interaktionsbeziehung gebunden ist, aus der bestimmte Widerspruchskonstellationen resultieren, z.B. zwischen Nähe und Distanz. Dabei unterliegt pädagogisches Handeln einer Ungewissheit und Fehleranfälligkeit. Da es eben nicht durch wissenschaftliche Steuerbarkeit oder bürokratische Lenkbarkeit gekennzeichnet ist (ebd.), handelt es sich im Wesentlichen um einen Prozess der „Deutung und Bewältigung von uneindeutigen Situationen“ (Riegert 2013, S. 24). Mit Blick auf heterogene oder inklusive Klassensettings spitzt sich diese Anforderung zu: Herausforderungen im gegenseitigen Verstehen treten häufiger zutage, Widerspruchskonstellationen kommen zum Beispiel bei der Frage auf, wieviel Individualisierung ist nötig, wie viel Kooperation ist möglich?

Der hier nur kurz umrissene Strukturkern pädagogischen Handelns führt im Kontext der Hochschuldidaktik zu der Frage, wie angehende Lehrer:innen darauf vorbereitet werden können, mit Spannungsfeldern oder uneindeutigen Situationen umzugehen. Neben theoretischem Wissen kommt dem Aufbau von Erfahrungen eine hohe Bedeutung zu. Dabei soll das theoretische Wissen in der praktischen Situation jedoch nicht rezeptartig angewandt werden, vielmehr geht es darum, theoretisches Wissen mit der „Spezifik des Einzelfalls zu vermitteln“ (Katzenbach 2015, S. 52). Damit dies gelingt, bedarf es der Ausbildung einer Reflexionskompetenz (Combe & Kolbe 2004). Reflexion wird als das entscheidende „Bindeglied“ zwischen Erfahrung und Wissen verstanden (Leonhard & Rihm 2011, S. 243). Reflexionsprozesse erfordern ein Zurücktreten, eine „bewusste und aktive Distanzierung von der jeweiligen Situation“ (ebd.) und beinhalten eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Damit ist Reflexionsprozessen ein Perspektivwechsel inhärent, der zur Entwicklung einer professionellen pädagogischen Persönlichkeit beiträgt.

Der Begriff Teilhabe hat in den letzten 20 Jahren enorme Verbreitung gefunden, was nicht zuletzt durch wichtige Textdokumente wie das Bundesteilhabegesetz oder die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO zu erklären ist. Letztere definiert den Teilhabe-Begriff in Übersetzung von ‚participation‘ schlicht als „Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (DIMDI 2005, S. 95). Bartelheimer et al. (2020) unterstreichen die Notwendigkeit einer klareren Begriffsbestimmung und konturieren den Kern von Teilhabe im Wechselspiel aus individuellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, woraus sich für das Subjekt unterschiedliche Möglichkeitsräume ergeben. Damit verbunden ist die Frage: Inwiefern können Menschen nach ihren eigenen Vorstellungen die in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext vorfindbaren und gestaltbaren Optionen nutzen (ebd.)? Teilhabe, so könnte man sagen, stellt einen „Ermöglichungsrahmen“ dar (ebd., S. 45). Mit diesem Verständnis soll jedoch keine normative Aufladung des Teilhabebegriffs verbunden sein. Prozesse der Teilhabe können auch irritieren, verstören und in Ausschluss bzw. selbstgewählte Separation umschlagen, insbesondere dann, wenn Teilhabemöglichkeiten betrachtet werden, die in Interaktionsbeziehungen entstehen. Teilhabe kann dann als relationales und fluides Phänomen verstanden werden. Den Gegenstandsbereich für Teilhabe stellt im Folgenden die Bildende Kunst dar.

Der Kunstpädagoge Carl-Peter Buschkühle (2003) fokussiert in seinem Konzept der Künstlerischen Bildung nicht nur das künstlerische Werk als Endprodukt, sondern gerade auch Prozesse der Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und Persönlichkeitsbildung. Der Prozess der Auseinandersetzung mit dem Werk als Gegenüber lässt sich als Interaktionsprozess verstehen, wenn, nach Menke, bewirkendes Tun und wirkendes Werk auseinanderfallen. „Das Werk löst sich in seiner Wirkung vom Tun ab und steht in seinem Wirken für sich, aber damit auch unverstehbar da“ (Menke 2019, S. 27). Es zeigt sich „etwas“, dass sich einer Kontrolle, einem bedachten Tun entzieht. Dieses „Etwas“ fordert heraus, fordert ein, geht einen an, wirft Widersprüchlichkeiten auf und erzeugt (im besten Falle) unlösbare Spannungen zwischen Subjekt und Objekt. Ein gutes Werk zeigt sich und entzieht sich gleichermaßen, behält einen Teil seines Seins im Rätselhaften, für sich. Diese Unverfügbarkeit setzt affektive Kräfte frei. Sie „berührt, animiert, motiviert ebenso wie sie [es] überfordert, herausreißt, zurückwirft“ (Pazzini et al. 2013, S. 9).

Kunst ist per se zieldifferent, wenn individuelle, subjektive Ideen zum Tragen kommen sollen, wenn das Werk ungeahnt Widerstand leistet und Beweglichkeit einfordert, wenn sich Transformationsprozesse ereignen und Neues hervorbringen. Solche Prozesse verlangen Einbildungskraft, Mut und einen Perspektivwechsel, denn sie sind unsicher, ergebnisoffen bis zum Schluss. Sie unterscheiden sich von den meisten anderen Bildungsprozessen im hoch-/schulischen Kontext, die auf ein klares Ziel in der Zukunft ausgerichtet sind.

Und schließlich verlangt das Werk meist auch noch, in seiner Bedeutsamkeit über den Einzelnen hinauszugehen, sich zu zeigen, sich mitzuteilen, von anderen wahrgenommen zu werden. Eine weitere Schwelle, die erneut Mut, vielleicht sogar ein bisschen Waghalsigkeit verlangt, ein Werk und damit auch sich zu zeigen und ggf. Resonanzen zu empfangen.

Bezugnehmend auf das inklusive künstlerische Projektseminar aus dem Sommersemester 2023 werden in diesem Beitrag schriftliche Reflexionen der Studierenden analysiert. Folgenden Fragestellungen soll in diesem Rahmen nachgegangen werden:

Das inklusive Seminar stand unter dem Titel „Neben der Spur“ und wurde von gut 50 Teilnehmer:innen besucht, darunter Studierende der Sonderpädagogik, der Primar- und der Sekundarstufe, sowohl mit dem Studienfach Kunst als auch fachfremde Studierende sowie Menschen mit sog. geistiger Behinderung, die einer Arbeit in den Heidelberger Werkstätten der Lebenshilfe Heidelberg e.V. nachgehen. Kunstdidaktischer Schwerpunkt war die Arbeit im Künstlerischen Projekt nach dem Ansatz der Künstlerischen Bildung von Buschkühle (2003). Kernidee des Künstlerischen Projektes ist es, „aus verschiedenen Perspektiven auf eine in Frage stehende Sache blicken zu lernen“ (Buschkühle 2003, S. 5). Die Studierenden setzten sich innerhalb des Seminars künstlerisch mit dem Rahmenthema „Neben der Spur“ auseinander. Ziel war es dabei, die Wahrnehmungen und Erkenntnisse in je eigene Gestaltungen zu überführen (ebd.).

Das gemeinsame inklusive Arbeiten erstreckte sich über zweieinhalb Tage, die im Block stattfanden. Um aus verschiedenen Perspektiven auf das Themenfeld „Neben der Spur“ blicken zu können, durchliefen die Teilnehmer:innen am ersten Tag zeitversetzt drei Workshops, die mittels forschender, künstlerischer und sprachfokussierender Strategien spielerische Handlungsimpulse und Denkanstöße boten.

Aufgabenstellungen waren beispielsweise:

Am Ende des ersten Tages sollte jede:r zeichnerisch und/oder sprachlich formulieren, womit er:sie sich perspektivisch tiefgehender auseinandersetzen wollte. Bezugnehmend auf diese notierten Ideen und Gedanken erhielten die Teilnehmer:innen am nächsten Morgen von den Lehrenden kurze schriftliche Feedbacks, ggf. auch Material. So verwiesen wir unter anderem auf andere Seminarteilnehmer:innen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen wollten; wir reichten Werkbeispiele von Künstler:innen, die mit ähnlichen Strategien/ zu ähnlichen Themen gearbeitet hatten zur weiteren Recherche; wir stellten gewünschte Materialien, wie große Leinwände oder Knetmasse zu Verfügung; wir eröffneten eine Druck- und Stempelwerkstatt, etc. In welchen Konstellationen – ob alleine oder in der Gruppe –, zu welchen inhaltlichen Themen, mittels welcher Strategien, mit welchen Materialien nun weitergearbeitet wurde, oblag jedem:jeder Teilnehmer:in selbst. Der zweite Tag galt demnach der Vertiefung der eigenen Ideen, ohne konkrete Aufgabenstellungen. Entsprechend der getroffenen Entscheidungen wählten die Teilnehmer:innen eigenständig das große Kunstfoyer, die druckgrafische Werkstatt, Gruppentische in Seminarräumen oder stillere Rückzugsorte für ihre Arbeitsprozesse.

Am Vormittag des dritten Tages wurden die Werkergebnisse im großen Kunstfoyer zu einer Ausstellung zusammengeführt und zur Mittagszeit öffneten sich die Türen der entstandenen Ausstellung „Neben der Spur“ für Besucher:innen. Es waren Texte, Malereien, Fotografien, Masken, Objekte, Installationen, Forschungsvisualisierungen, Zeichnungen, Videos zu sehen und performative Interventionen und Lesungen geboten.

Nach der inklusiven Seminarphase formulierten die Studierenden als Prüfungsleistung ein ca. zweiseitiges sogenanntes Statement. Die darin angestellten Überlegungen waren in den verbleibenden Seminarsitzungen (diese exklusiv, ohne die Teilnehmer:innen der Lebenshilfe) Anlass zu gemeinsamen Reflexionen.

Die so entstandenen introspektiven Daten bieten die Grundlage für die folgenden Analysen. Die Aufgabenstellung, in einem kurzen Statement das Seminar und eigene Erkenntnisse zu reflektieren, war bewusst offen angelegt, um individuelle Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen. Die Studierenden wurden von uns gezielt dazu ermutigt, authentisch und eigen-willig zu formulieren und von einem Berichtsstil Abstand zu nehmen.

In einem ersten offenen Kodierprozess wurden sogenannte Phänomene aus den Daten herausgearbeitet. Es zeigten sich in den studentischen Texten Formulierungen und Reflexionen über:

Im zweiten Schritt wählten wir Sequenzen aus, um diese mit rekonstruktiven Zugängen auszuwerten. Dabei wurden solche Sequenzen ausgewählt, die uns zum einen als besonders reichhaltig erschienen, zum anderen Antworten auf die oben formulierten Fragen liefern konnten. Entsprechend der methodologischen Vorschläge von Kleemann, Krähnke und Matuschek (2013) wurden diese Sequenzen line-by-line ausgewertet und dabei durch gedankenexperimentelle Analysen wie Wortlaut- und Kontextvariation angeregt sowie teilweise um formalsprachliche und formalästhetische Analysen ergänzt. Um im Auswertungsprozess verschiedene Perspektiven auf das Datenmaterial zu berücksichtigen und verschiedene Lesarten zu generieren, bildete sich eine Interpretationsgruppe.

Im Folgenden werden drei ausgewählte Sequenzen (Abbildung 1-3) von drei Studentinnen vorgestellt, an die sich die Line-by-line-Analysen jeweils anschließen.

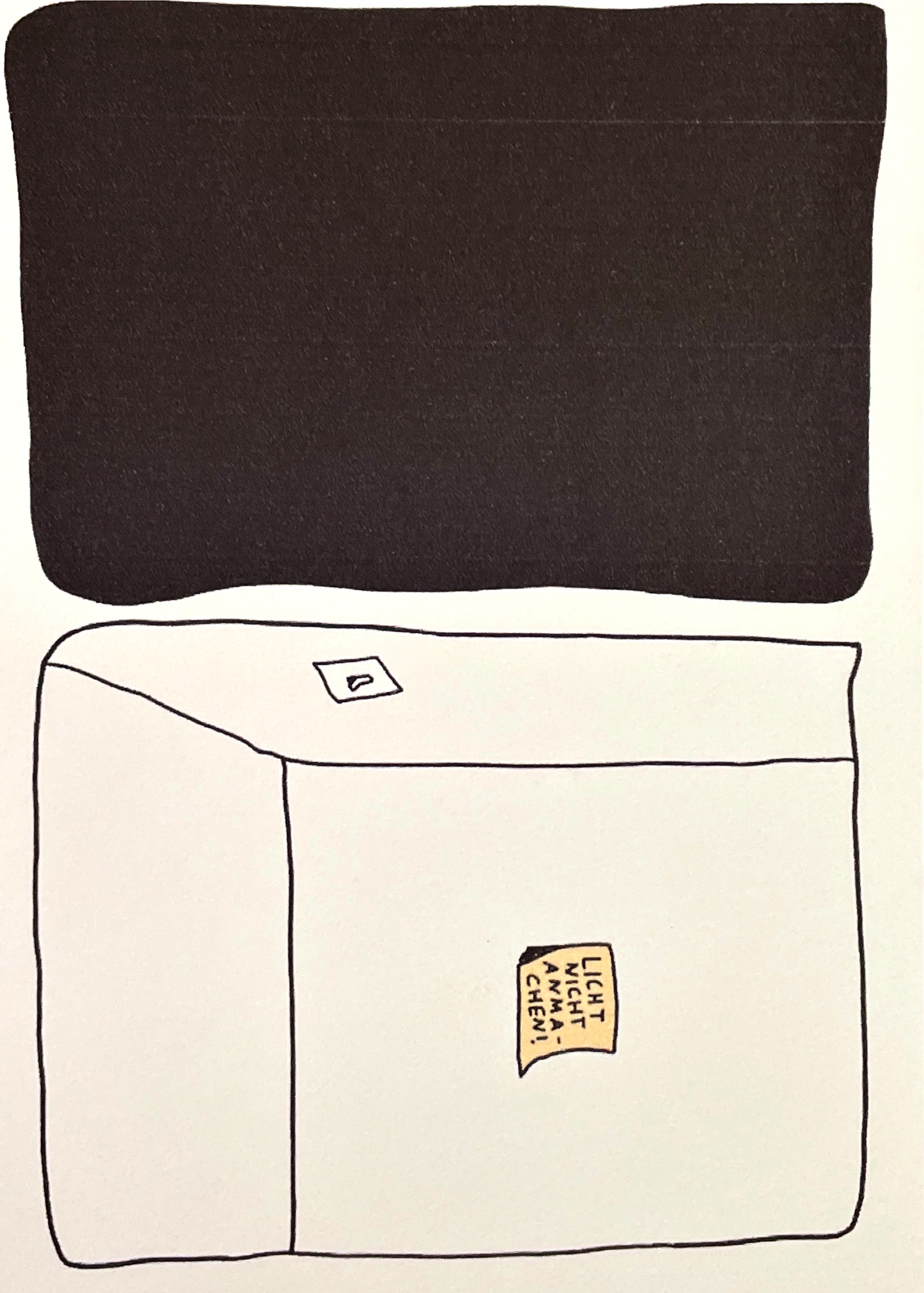

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Statement der Studentin Frau H.

Formalästhetisch ist das gesamte Statement von Frau H. rechtsbündig angelegt. Damit hebt es sich bereits auf den ersten Blick von gängigen, voreingestellten, linksbündigen Textformatierungen ab. Die Autorin folgt nicht ‚einfach so‘ der üblichen Setzung von schriftlichen Seminarleistungen, sie trifft ersichtlich eigene Entscheidungen.

Das zeigt sich auch in der Wahl der Schriftart Courier New, ein an die Schreibmaschinenästhetik angelehntes Design. Courier New erinnert an die Ästhetik „alter“ Briefkorrespondenzen.Das Statement beginnt mit der prägnanten, unterstrichenen Überschrift „Du“. Nebst der Assoziation, die Überschrift fasse eine folgende Auseinandersetzung mit einem Gegenüber zusammen, könnte diese auch als Ansprache an uns Leser:innen verstanden werden. Denkbar wäre auch eine Form von Selbstansprache, im Sinne eines inneren Dialoges. Die Überschrift formuliert eine Gerichtetheit und bleibt gleichwohl beliebig, denn jede:r kann „Du“ sein und doch schwingt eine Gegenüberstellung zu einem unausgesprochenem „Ich“ mit.

In den ersten zwei Sätzen des Statements benennt Frau H. kontextuelle Gegebenheiten, nicht distanziert beschreibend, sondern vielmehr subjektive Empfindungen benennend. „Die drei gemeinsamen Tage vergingen wie im Flug“ und die „Zusammenarbeit mit dir hat mich viel (…) nachdenken lassen“. Die Formulierungen deuten darauf hin, dass sich ohne die Kollaboration, ohne die gemeinsamen Tage nachfolgende Gedanken über Leistung und gesellschaftliche Ansprüche nicht ergeben hätten.

Ihre Überlegungen leitet Frau H. mit dem Wortlaut „Ich frage mich, warum es in Ordnung ist…“ ein. Der fragende Duktus lässt ein vorsichtiges, bedachtes Herantasten an Gedanken und Einordnungen im inneren Dialog vermuten. Vielleicht wird hier ein innerer Modus hinterfragt? Eine weitere Lesart wäre möglicherweise, dass die Formulierung (auch) an die Leser:innen gerichtet wird. Es bleibt unklar, wer die Frage nach Akzeptanz, nach Einordnung, nach dem Maß, was in Ordnung ist und was nicht, beantworten möge. Es bleibt unklar, wer die Ordnung vorgibt. Es erschließt sich, dass sich die Reflexionen auf eine konkrete Situation der Vorstellungsrunde beziehen, in der Fragen von einer anderen Person nicht beantwortet wurden. Frau H. unterstellt diesem Verhalten „Vorliebe“. Das Gegenüber spricht vermeintlich „lieber“ über Dinge, als auf Fragen zu antworten. Damit schreibt sie dem Verhalten weder zu, dass es einer Handlungsschablone folgt, noch deutet sie es als Unvermögen, spontan auf Fragen zu antworten. Mit der Formulierung „just in diesem Moment“ scheint Frau H. die Reaktion situativ einzuordnen. Die Satzkonstruktion mit den zwei Personalpronomen „ich frage mich“ und „wenn du die Fragen der Vorstellungsrunde“, deutet vermutlich darauf hin, dass Frau H. eine Diskrepanz in der Bewertung von Handlungen zwischen ICH und DU wahrnimmt. Der vorangegangene Satzanfang mit „Ich frage mich“ wird vor den nächsten Sätzen nicht mehr explizit formuliert und doch ist ein hinterfragender Duktus weiter spürbar. Bemerkenswert ist die Wahl des Verbs dürfen, „warum du sagen darfst“. Sie deutet darauf hin, dass es hier um Aspekte wie Erlaubnis, Handlungsräume, Grenzen, vielleicht auch ein zugedrücktes Auge gehen mag. Das „warum“ bleibt ebenso unbeantwortet, wie die indirekte Frage nach dem wer. Wer entscheidet, was durchgeht, was in Ordnung ist? Die Gendersternchen bei „ein*e tolle*r Künstler*in“ lassen sich als bedachter, sensibler Sprachgebrauch auslegen. Die Autorin scheint bemüht, die Anonymität der Person zu wahren und Kategorien – männlich-weiblich – zu meiden. Mit der Benennung der Selbstaussagen, dass „du dich toll findest“, „du ein*e tolle*r Künstler*in bist“, „dir dein Bild gefällt“, rückt die Autorin einen Modus des Sich-Zeigens ins Blickfeld, der, bezogen auf ihre Frage „warum darfst du“ ein Sinnen über die Angemessenheit der Selbst(ent)äußerungen vermuten lässt.

Im Folgenden wechselt Frau H. die Perspektive und betont dies visuell durch das kursiv gesetzte „ich“. Hinterfragt sie eben die Spielräume mit Blick auf ihr Gegenüber, scheint sie nun Argwohn gegen ihr eigenes Wertesystem zu erheben: „warum ich mir das nicht durchgehen lassen würde“. Es scheint sich ein Spannungsfeld aufzutun im Vergleich zwischen ICH und DU. Die Formulierung „etwas durchgehen lassen“ suggeriert keine starren Grenzen, sondern ein Maß an Flexibilität, dass etwas (mit zugedrücktem Auge) auch mal durchgehen kann. Diese Nachgiebigkeit scheint die Autorin sich selbst nicht zuzugestehen. Erst hier fallen zum ersten Mal explizit die Begriffe „Maß“ und „messen“ sowie die Differenzierung „zweierlei“ Maßstäbe. Und, nach den Zuordnungen ihrer Blickrichtungen zwischen „Du“ oder „Ich“, verwendet die Autorin an dieser Stelle erstmals die erste Person Plural „uns“. Dies deutet darauf hin, dass es trotz der Differenzierung ein verbindendes Moment, vielleicht gar eine Art „Wir“-Gefühl geben könnte. Die Studierende sucht nach Begründungen und scheint für ihre Überlegungen Umschreibungen zu wählen, die möglichst wertneutral klingen: „weil du vielleicht mehr Chromosomen hast (…) wir unterschiedliche Ergebnisse in diagnostischen Tests erzielt haben (…) ich neurotypisch bin“. Gleichzeitig wird damit auf eine Dichotomie verwiesen. Auch wenn die Autorin auf die Zuschreibung behindert verzichtet, lassen sich ihre Formulierungen vor dem Hintergrund einer Zwei-Gruppen-Theorie deuten. Mit ihrer Wortwahl verweist Frau H. jedoch auf den Konstruktionscharakter von Behinderung und vermeidet hierarchische Zuordnungen oder das Absprechen von Fähigkeiten im Sinne eines Ableismus.

Nach diesen behutsamen Formulierungen überraschen die drei folgenden Satzanfänge in ihrer entschiedenen Wertung. „Unfair“ lässt ein unkameradschaftliches, unkollegiales Verhalten als soziale Normierung heraushören. Damit verbunden wäre ein moralischer Klang, im Sinne von unredlich, unehrenhaft. Versteht man „unfair“ als regelwidrig, jenseits der Ordnung, könnte man hinter dieser Formulierung auch die unausgesprochene Frage nach der Normgebung vermuten. Die Autorin findet „es“ unfair, „dass du einfach sein darfst“. „Es“ wird nicht genauer benannt. Mit „es“ könnte auch die konkrete Situation aus dem Seminarkontext gemeint sein, „es“ könnte sich auf allgemeine gesellschaftliche Normen beziehen. Dem „Sein“ wird das Wort „einfach“ vorangestellt. Es drängt sich auf, dass damit ein druckloses „Sein“ gemeint sein könnte, einfach so, ohne leisten zu müssen, ohne erfüllen zu müssen, ohne Erwartungen entsprechen zu müssen – ruft man sich die eingangs formulierten Überlegungen über „Leistung und gesellschaftliche Ansprüche“ ins Gedächtnis. Folgt man diesem Gedanken, so wird unausgesprochen das Müssen dem Dürfen gegenübergestellt. Wiederholt leitet Frau H. den folgenden Gedanken mit „Ich finde es unfair“ ein und formuliert fort: „dass ich mir das nicht zugestehe“. Im vergleichenden Blick zwischen sich und dem Gegenüber erlaubt die Autorin sich selbst diesen Freiraum – einfach sein zu dürfen – nicht. Sie bewertet die Haltung als „unfair“, ohne diese sprachlich auf sich zu beziehen: „Es“ ist unfair! Wiederum bleibt „es“ unbestimmt, und es drängt sich die Frage auf, wer mit dem „es“ gemeint sein könnte. Zumindest scheint sich die Autorin in ihrem Wertesystem nicht uneingebettet, nicht kontextfrei wahrzunehmen. Die dritte ‚Unfairness‘ wird dem eigenen Wertekonzept zugesprochen: „Ich finde mich unfair“. Die Aussage ist wertend, gerichtet, eindeutig, scharf. Warum diese Wertung angelegt wird und auf welche Gegebenheit sich dieses Urteil bezieht, wird nicht explizit gemacht. Eine Lesart könnte ein gewogener Blick auf sich selbst sein, das eigene scharfe Selbsturteil als unfair zu sehen. Es könnte ein Infragestellen des eigenen Wertesystems vor dem Hintergrund mitschwingen, dass das Gegenüber andere Freiräume wahrnimmt.

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Statement der Studentin Frau K.

Das Statement von Frau K. ist insgesamt als Brief an sich selbst verfasst. Die Autorin schreibt aus der jetzigen Perspektive an ihr „Ich“, das vor drei Jahren mit dem Studium begonnen hat. Die gesamten Darlegungen und Reflexionen enden mit den Worten „Du weißt jetzt, du kannst dich auf vieles freuen. Und hast hoffentlich genauso viele Fragen wie ich. In Liebe, dein Ich.“ Bemerkenswert, dieser selbstreferenzielle Blick, noch bemerkenswerter, die Formulierungen nicht als Erinnerungen an ein „Zukunfts-Ich“ zu senden, sondern in die Vergangenheit. Dies könnte als Zeichen einer Grundhaltung gelesen werden, zeitlich ebenso wie reflektierend immer wieder Abstand zu sich nehmend, um die eigenen Entwicklungen zu bedenken.

In der ausgewählten Sequenz fällt auf, dass Frau K. viele Passagen in wörtlicher Rede formuliert. Es scheint, als tauche sie in die erlebten Situationen erneut ein, als wären sie vor ihrem inneren Auge ganz nah. Nicht nur sie formuliert. Sie übergibt das Wort und lässt die Beteiligten selbst zu Wort kommen.

Die ausgewählte Sequenz von Frau K. setzt mit dem Fokus ein, den gemeinsamen Arbeitsprozess zu reflektieren. Eingangs fasst sie die Rahmenbedingungen des gemeinsamen Arbeitsprozesses zusammen: „Zu Fünft“ arbeiteten „wir knapp zwei Tage“ an „unserer Kunstinstallation“, und zwar „ununterbrochen“. Die Formulierung lässt eine Dichte vermuten, vielleicht sogar Stolz, dass in kurzer Zeit aufgrund intensiver, ununterbrochener Arbeit gemeinsam eine Kunstinstallation realisiert werden konnte. Mit dem Possessivpronomen „unsere“ drückt die Autorin eine Zugehörigkeit, eine Verbundenheit aller fünf Seminarteilnehmer:innen über das Werk aus.

Im Weiteren expliziert Frau K. die Kollaborationsidee. Mit Blick auf die Satzkonstruktion stellt sie dabei das Wort „gemeinsam“ voran. Vermutlich ist ihr die kooperative, gemeinschaftliche Autor:innenschaft ohne hierarchische Lenkung wichtig. Die Idee entwickelte nicht eine:r, allein. Bereits in der Ideenfindung scheinen für Frau K. die Qualitäten aller tragend zu sein. Auch auf der inhaltlich-konzeptionellen Ebene setzt sie den Gemeinschaftsgedanken fort, wenn sie schreibt, dass das Video „all unsere Erfahrungen mit diesem Thema bündelt“. Demnach scheint es in dem Video nicht um unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema zu gehen, sondern um unterschiedliche Erfahrungswelten. Die Formulierung „all unsere Erfahrungen“ weist auf einen hohen Anspruch hin, allen Erfahrungen, allen Beteiligten ausreichend Raum einzuräumen zu wollen. Künstlerisch geht es wohl nicht um eine vermengende, verschmelzende Zusammenführung von Erlebnisräumen, ebenso wenig um ein kontrastierendes Nebeneinanderstellen. „Bündeln“ deutet darauf hin, dass bei der künstlerischen Zusammenführung strukturell die Unterschiedlichkeiten in ihrer Differenz geschätzt werden und in ihrer Eigenheit bewahrt bleiben sollen. Zugleich werden sie wie einzelne Blumen zu einem Strauß verbunden.

Frau K. schildert weiter ihre Prozessstrategie: „Ich führe Konversationen mit jedem Gruppenmitglied“. Sie schreibt sich damit wohl eine zentrale Rolle innerhalb der Gruppe zu. Alles scheint bei ihr zusammenzulaufen, denn sie führt die Gespräche mit allen. Gleich im Nebensatz relativiert sich diese Sicht, wenn sie fortführt „wir sprechen über Fragen“. Wähnte man gerade noch Gesprächssituationen ausgehend von der Autorin mit den anderen Gruppenteilnehmer:innen, vermittelt die Formulierung „wir sprechen über“ ein Teilen, ein in-Beziehung-gehen und (Aus)Tauschen. Worüber gesprochen wird, zitiert die Autorin: „Was ist ein Alien für Dich? Was ist ein Mensch?“, „Fühlst du dich manchmal wie ein Alien?“, „Was ist das Geheimnis des Weltalls?“ Die direkte Rede weist darauf hin, dass es ihr ein Anliegen ist, wörtlich, genau die Fragen der Gesprächssituation wiederzugeben. Dadurch scheint sie als Erzählerin zurückzutreten und uns Leser:innen unmittelbarer, näher am Geschehen teilhaben zu lassen. In den Fragen selbst wird das englische Nomen „Alien“ verwendet, laut Wörterbuch als Außerirdische:r, Ausländer:in, Fremde:r, Fremdling, in Ungnade Gefallene:r zu übersetzen. Gleichzeitig ist der Begriff „Alien“ als eine Benennung von unheimlichen, fremden Wesen aus Science-Fiction-Kontexten in Film-, Spiel- und popkulturellen Welten auch im Deutschen gebräuchlich. In der gebündelten Darstellung „Was ist ein Alien für dich? Was ist ein Mensch?!“ wird nach persönlichen Definitionen gefragt. Die Frage „Fühlst du dich manchmal wie ein Alien?“ scheint auf Fremdheitserlebnisse abzuzielen, in denen sich die Gruppenmitglieder anders, abweichend von der Norm, fremd wahrnehmen. Das Bild „Alien“ eröffnet Denkräume, die nicht schon vorgeformt scheinen. Der Begriff vermeidet wertende Formulierungen wie „anders“, „un-normal“. Die letzte Frage nach dem „Geheimnis des Weltalls“ fokussiert weniger Sichtweisen und Erlebnisräume der Teilnehmer:innen, als dass sie zum „Spinnen“, zum Fabulieren, zum Abschweifen und Imaginieren anderer Welten einlädt.

Im Folgenden konstatiert Frau K., dass Sie „über den Bezug dieser Fragen zum Thema Inklusion“ erst nach einem Gespräch mit dem Gruppenmitglied A. nachdenkt. Hier markiert sie ein scheinbar einschneidendes Erlebnis, dass ihre Sichtweise auf Inklusion, auf ihre gemeinsamen Fragen veränderte. Das Gespräch mit A. scheint als bereichernder initialer Anstoß – „erst nach“ diesem – für nachfolgende gedankliche Transformationsprozesse gesehen werden zu können. Der folgende Satz lässt sich in der Gegenüberstellung von „sie – ich“ und den, jeweils durch „so“ betonten Adjektiven, „sie […] so tiefgründig“ und „ich so unbedarft“ als wertende Kontrastierung lesen. Ihr subjektives, kritisches Selbsturteil unterstreicht die Autorin durch die Handlungsformulierung „in den Raum werfen“. Geworfen wird schnell, jenseits präziser Platzierung, und erst im Raum zeigt sich, was der Wurf bewirkt?! Diese Lesart wird durch die attributive Bestimmung „unsensibel“ bestärkt, durch die kontextuelle Relativierung „an einigen Stellen“ wiederum abgeschwächt. Die Autorin scheint ihr Handeln hier kritisch zu hinterfragen, ohne sich gänzlich zu verurteilen.

Der folgende Begleitsatz zur wörtlichen Rede „Sie antwortet tief“ wird nicht nur durch das Adjektiv, sondern auch formal durch „Fettschrift“ hervorgehoben. Nach dieser Betonung lässt Frau K. ihr Gegenüber direkt zu Wort kommen und schafft damit eine Unmittelbarkeit. Der Wechsel in die wörtliche Rede lässt sich auch so verstehen, dass damit ein von Frau K. vollzogener Perspektivwechsel markiert wird. Ihr Gegenüber denkt über das Anderssein nach, rückbezüglich auf eigene Erfahrungsmomente. Sie spricht diesen Gedanken wertend eine Tiefe zu. „Manchmal fühle ich mich komisch, wenn die Leute mich so anstarren. Wenn sie einen anschauen… als wenn du kein Mensch wärst. Manchmal denke ich dann, was hab ich da? Hab ich was in meinem Gesicht? Was sehen die?“ Die zitierte Äußerung, dass sich die Person manchmal „komisch“ fühlt, lässt emotionale Aspekte spürbar werden; die eingefügten drei Pünktchen können als Gedankenpause gelesen werden. Frau K. scheint die zitierten Worte noch im Ohr zu haben. Sie gibt diese den Leser:innen direkt weiter. Die Studentin beschreibt den Umgang mit diesen Äußerungen, gemeinsam „sprechen [sie] über diese Gefühle“. Diese Formulierung lässt darauf schließen, dass in der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit offen kommuniziert wurde. Frau K. schildert, dass sie „den Begriff ,anders‘“ nutzt und sich darüber ärgert. Das Adjektiv „anders“ kann Bemerkenswertes, Besonderes, Eigenartiges meinen oder Unbekanntes, Fremdes, Seltsames, Unzugängliches ebenso wie Entgegengesetztes, Abweichendes, Divergentes. Durch die nachfolgend beschriebene emotionale Wertung drängt es sich auf, „anders“ im Sinne einer unerwünschten, distanzschaffenden Differenz, einer etikettierenden Zuschreibung zwischen so und „anders“ zu lesen. Die harte Formulierung des „Ärgers“ wird sprachlich nicht mit ‚ein bisschen‘ abgeschwächt. Sie lässt eine heftige emotionale Reaktion vermuten, die über ein Grummeln oder Unbehagen hinausgeht, möglicherweise aufwühlt und brüskiert. Frau K. legt dar, wie sie mit diesem Moment der Irritation weiter umgeht. Sie macht ihr emotionales Empfinden ihrem Gegenüber transparent. So wie sich ihr Gegenüber mit der Beschreibung ihrer Empfindungen auf das „Angestarrt sein“ emotional öffnet, so zeigt sich Frau K. im gegenwärtigen Moment mit ihrem Ärger über sich. Und wieder benennt sie den Dialog als eine partizipative Praktik. Die Autorin spricht laut aus, wie sie „das bewegt“, teilt, wie sie sich fühlt. Sie scheint einen Teil ihrer inneren Welt in die Zusammenarbeit reinzugeben, und ermöglicht damit ihrem Gegenüber an ihren momentanen Empfindungen teilzuhaben.

Bemerkenswert sind hier die Formulierungen mit „wie“, „wie mich das bewegt“, „wie ich mich fühle“. Statt die Sätze mit „was“ zu bilden, um Informationen über sich zu geben, betont sie mit „wie“ den Grad, die Art und Weise ihrer Bewegtheit. Nach dem Teilen ihrer Gefühle fragt sie sich, „ob sie [ich] hier vergleichen darf?“. Die fragende Haltung lässt vermuten, dass Frau K. eine Unsicherheit verspürt. Was ist angemessen? Darf ich den Vergleich überhaupt anstellen? Auch wenn sie nicht genauer benennt, um welchen Vergleich es sich handelt, lässt sich vermuten, dass es um den Vergleich zwischen „so“ und „anders“, zwischen ihr und ihrem Gegenüber geht. Den Prozessverlauf weiter reflektierend beschreibt sie: „Stolpere über Sätze“. Im Sprachgebrauch „stolpert“ man körperlich, wenn man gegen ein Hindernis stößt, ins Stocken gerät, nach einem Fehltritt das Gleichgewicht, den Halt verliert. Frau K. stolpert über Sätze. Die Sprache bewirkt erst eine Verunsicherung, ein Stocken, ein Ringen mit und um Worte(n) und Gedanken. Ohne dass sie den folgenden Verlauf der Kommunikation weiter ausführt, scheint das Gespräch für Frau K. die wankelnde Situation zu lösen: „und dann finden wir uns doch in der Schnittmenge“. Die Konversation mag die zwei als different wahrgenommenen Pole „so“ und „anders“ einander angenähert haben, so dass sie sich wieder berühren, stellenweise interferieren und eine verbindende Schnittmenge bilden. Kommt man nochmals auf das Bild des „Stolperns“ zurück, so ist damit Bewegung verbunden, die zu einer Veränderung der Stellung führen kann. Es scheint, dass Frau K. nach der Irritation nun wieder Halt im Ich und im Wir – „finden wir uns“ – verspürt.

Bezogen auf ihre Gedanken zu übereinstimmenden Eigenschaften erweitert sie abschließend ihre Einschätzung über verbindende Momente ins Allgemeine, „Schnittmengen, die wir wahrscheinlich mit jedem Menschen haben“.

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Statement der Studentin Frau R.

Frau R. wählt für ihr Statement eine tagebuchähnliche Form. Sie schreibt überwiegend chronologisch über das Erlebte. Dabei reflektiert sie insbesondere ihren künstlerischen Arbeitsprozess und die durch diesen angestoßenen inneren Entwicklungen. Interessant ist, dass Frau R. auf das inklusive Setting an keiner Stelle ihres Statements explizit Bezug nimmt. Die hier gewählte Sequenz von Frau R. ist aus drei Abschnitten aus ihrem Statement zusammengesetzt.

Der erste Abschnitt beginnt damit, dass „es“ aus ihr „einfach“ herausflutscht. Das umgangssprachlich verwendete Verb flutschen meint, dass etwas ohne große Anstrengung gleitet oder auch rutscht. Im übertragenen Sinne wird flutschen auch im Sinne von „problemlos funktionieren“ verwendet. Es gibt keinen Widerstand, keine Reibung, es entwickelt sich aber möglicherweise auch eine eigene Dynamik, die sich der Kontrolle entzieht. Frau R. konkretisiert im zweiten Satz das Ergebnis, nämlich dass „Postkarte nach Postkarte“ entsteht. Der Arbeitsprozess wird auch zeitlich verortet. Das Wörtchen „irgendwann“ wirkt in Kombination mit der präzisen Zeitangabe „um halb drei“ widersprüchlich. Der Arbeitsprozess scheint zeitlich nicht chronologisch geplant abgelaufen zu sein, vielmehr als hätte sie Kairos im günstigen Moment beim Schopfe gepackt und wäre ‚dahingeflogen‘. „Irgendwann“ ist sie angekommen, es war „um halb drei“ und es lagen sieben Karten vor ihr. Möglicherweise drückt das „irgendwann“ die empfundene Zeitlosigkeit aus. Die Karten liegen mit der Rückseite nach oben vor Frau R. Das bedeutet, dass die Vorderseite, also die Seite mit dem Motiv, verborgen ist. Das erstaunt, würde man doch vermuten, dass nach einem „flutschenden“ Arbeitsprozess sich eine Neugier auf die eben entstandenen Produkte zeigt. Naheliegend schiene, reflektierend Abstand zu nehmen und zu betrachten, was sich ereignet hat. Frau R. vermeidet den Blick auf ihre Zeichnungen. Wie sie im nächsten Satz beschreibt, zeigt Frau R. die Karten nur einigen anderen Teilnehmenden, die um sie herumsitzen. Frau R. erwähnt hier nebenbei das Setting, in welchem die Karten entstehen. Sie arbeitet zwar für sich, ist aber trotzdem eingebunden in ein soziales Gefüge und mit Menschen im Kontakt, die sich in einer ähnlichen Situation, nämlich am Tisch sitzend und in irgendeiner Weise künstlerisch arbeitend, befinden. Von diesen Gleichgesinnten erhält Frau R. zu ihren Karten „ganz gutes Feedback“. Die Formulierung „ganz gut“ offeriert unterschiedliche Lesarten: „ganz gut“ könnte im Sinne von „ganz ok“ verstanden werden, das Wörtchen „ganz“ wird dann eher als Partikel zur Abschwächung gedeutet. Dagegen könnte es aber auch als Verstärkung gelesen werden, im Sinne von „richtig gut“. In beiden Fällen wird das Feedback von der Verfasserin aber wohl eher nicht als überschwänglich oder euphorisch erlebt bzw. berichtet. Mit dem Adverb „Trotzdem“ leitet Frau R. den nächsten Satz ein. Obwohl sie also ein „ganz gutes“ Feedback bekommt, versteckt sie ihre Karten. Vor wem sie die Karten weiter versteckt – vor sich selbst, vor den Lehrenden oder zufällig vorbeilaufenden Teilnehmer:innen – bleibt unbenannt. Mit dem Wörtchen „erstmal“ deutet sich hier jedoch eine gewisse Vorläufigkeit an.

Der zweite Abschnitt beginnt mit dem Satz „Ich wollte meine Karten nicht herzeigen.“ Die Vorsilbe „her“ lässt sich als eine Verstärkung des Verbs „zeigen“ lesen, „herzeigen“ wird synonym zu vorzeigen verwendet. Etwas, in diesem Fall die Karten, soll nicht vorgezeigt werden. Das Possessivpronomen „meine“ lässt sich so lesen, dass hier etwas, das ein Teil von der Verfasserin ist, nicht hergezeigt, vielleicht beschützt werden soll. Frau R. möchte ihre Karten nicht aus der Hand geben. Im nächsten Satz begründet Frau R. diese für sich getroffene Entscheidung mit „Angst“. Sie benennt hier also eine sehr starke Emotion, die sie nicht durch die Formulierung ähnlicher Gefühlszustände wie z.B. ‚Respekt‘ oder ‚Unwohlsein‘ abzuschwächen versucht. Dieser Empfindung geht Frau R. auf den Grund und erläutert, wovor sie Angst hat. Die Wortwahl „Menschen“ ist in diesem Zusammenhang interessant. Es wird keine Eingrenzung oder Spezifizierung der Menschen vorgenommen. Während in der vorherigen Sequenz also bestimmte Menschen, nämlich die Teilnehmenden, die um Frau R. herumsitzen, ihre Ideen betrachten dürfen, wird hier generalisiert. Das ist in Zusammenhang mit den Partikeln „einfach so“ zu lesen. Konnte Frau R. beim Zeigen der Karten bei den Sitznachbar:innen möglicherweise einen bestimmten, geteilten Kontext wahrnehmen und voraussetzen, so besteht nun die Angst davor, dass die eigenen Ideen „einfach so“, also außerhalb eines gemeinsam geteilten Rahmens, „betrachtet und beurteilt“ werden. Die beiden Verben verweisen darauf, dass die Karten nicht nur angesehen werden könnten, sondern dass die Betrachter:innen darüber nachdenken könnten und zu einem Urteil kommen, ihr eigenes Urteil fällen. Bemerkenswert ist auch, dass Frau R. an dieser Stelle von ihren „Ideen“ schreibt und nicht nur das Produkt, also die Karten, benennt. Es geht also um ihr geistiges, gedankliches Eigentum.

Im dritten, hier ausgewählten Abschnitt beschreibt Frau R., dass sie ihre Karten an der Wand „drapiert“. Diesem Akt geht eine Stärkung durch „liebe Worte“ voraus. Frau R. formuliert hier einen Kontrast zwischen ihren „kleinen Karten“ und der „riesigen Wand“. Die kleinen Karten werden von Frau R. demnach auf der riesigen Wand nicht irgendwie aufgehängt, sondern „drapiert“, also kunstvoll und überlegt angeordnet. Dies lässt den Schluss zu, dass Frau R. mit dem Akt des Drapierens innerlich und äußerlich Abstand zu ihrem Kunstwerk gewinnt und hier in einen Reflexionsprozess gelangt. Während die Karten zuvor noch vor sich selbst verborgen werden, müssen sie beim Drapieren von Frau R. betrachtet werden. Der dadurch vermutlich angestoßene innere Prozess wird von Frau R. aber in ihrem Statement ausgespart. Sie beendet den Satz mit einer Wendung: „und ergriff die Flucht“. Für die ergriffene Flucht liefert Frau R. im nächsten Satz eine Begründung, nämlich Mut. Für das Aufhängen der Karten hat sie „genug Mut“, sie möchte aber nicht mit ansehen, wie ihre Karten von anderen beurteilt werden. Es ließe sich schlussfolgern, dass dafür der Mut nicht reicht. Im Vergleich zur vorausgegangenen Sequenz ist aber zu konstatieren, dass Frau R. in gewisser Weise ihre Angst davor überwindet, dass andere ihre Ideen betrachten und beurteilen. Denn durch das Aufhängen sind die Karten Teil der Ausstellung und für alle sichtbar. Frau R. ist während der Ausstellung nicht in Präsenz anwesend, zeigt sich aber durch ihre Kunst. Mit ihren Zeichnungen partizipiert sie an der gemeinschaftlichen Ausstellung aller Teilnehmer:innen.

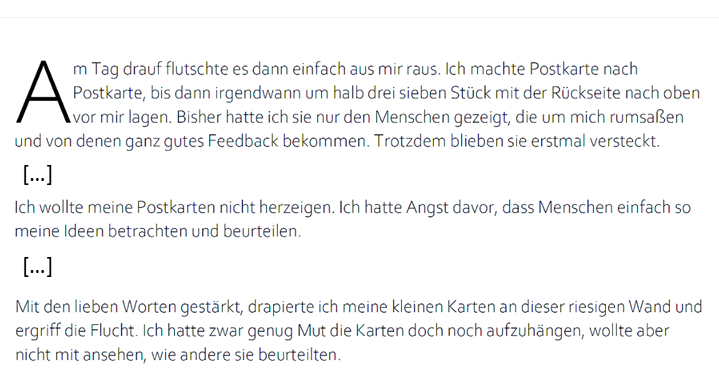

Abbildung 4: Postkarte der Studentin Frau R.

An dieser Stelle möchten wir neben den Textausschnitten ihres Statements auch noch eine der sieben Zeichnungen (Abb. 4) von Frau R. anführen. Die Grafik auf einem A6-blanko-Karteikärtchen ist nach Augenmaß symmetrisch zweigeteilt. Links eine dichte, schwarze, rechteckige Fläche, eingegrenzt durch eine klare, leicht geschwungene Kontur. Dieser Fläche gegenüberübergestellt ist eine etwa gleichgroße helle Bildfläche, in der mit wenigen Linien ein fast leerer Raum aufgespannt wird. An der fluchtenden „Wand“ sieht man einen Lichtschalter, an der frontalen „Wand“ einen gelb kolorierten Zettel, wie ein Post-it. Auf ihm steht „LICHT NICHT ANMACHEN!“. In der Gegenüberstellung lässt sich die schwarze Fläche als „dunkler Raum“ lesen, in dem das Licht (wie gefordert) aus ist. Es ist und bleibt ein Geheimnis, was sich im Schutz der Dunkelheit verbirgt. Liest man das Werk als kurze Bildergeschichte von links nach rechts, so ließe sich interpretieren, dass es sich um ein und denselben Raum handelt, in dem in der Zwischenzeit (von links nach rechts) jedoch das Licht angemacht wurde. Die zwei Bilder könnten aber auch als wechselseitiger Kommentar verstanden werden. Der beleuchtete Raum macht die Forderung im Umgang mit dem dunklen Raum sichtbar: „LICHT NICHT ANMACHEN!“, der dunkle Raum zeigt, dass der Anweisung Folge geleistet wurde.

Wie schon im Statement thematisiert Frau R. auch hier Momente des Sichtbaren und des Verborgenen. Mit wenigen Linien zeigt sich etwas, anderes bleibt versteckt, rätselhaft.

Auf humorige Weise spielt Frau R. mit Kontrasten und Ambivalenzen, des Zeigens, des sich- Entziehens, des Gesehen-werdens.

In allen drei Statements sind konkret erlebte Situationen Ausgangspunkt für die ausgeführten Reflexionen. Dies ist zum einen dem Seminarkonzept geschuldet, individuelle Erfahrungen als Teil eines inklusiven Settings zu machen und diese anschließend zu reflektieren. Gleichwohl scheinen die Reflexionen auch jenseits der eingeforderten Statements Relevanz für die Personen zu haben, wenn Frau K. ihre Überlegungen an ihr „Ich“ vor drei Jahren richtet oder Frau H. explizit formuliert, dass die Zusammenarbeit sie viel über Leistung und gesellschaftliche Ansprüche nachdenken ließ. In den erlebten Situationen steckten die Studierenden emotional, leiblich mittendrin. Sie wurden berührt, irritiert, herausgefordert. Für die Reflexionen nehmen sie bewusst Abstand und schauen aus einer Beobachterperspektive auf das Erlebte, versuchen, die Gegebenheiten zu überblicken.

Bezugnehmend auf die Frage, wie Prozesse der Zusammenarbeit in den drei Sequenzen von den Studierenden artikuliert und reflektiert werden und inwiefern Positionen dabei verhandelt werden, geben insbesondere die Statements von Frau H. und Frau K. Hinweise. Beide betrachten Momente, die zu Irritationen führen. Beide denken ausgehend davon über komplexe Zusammenhänge in Teilhabeprozessen mit einem konkreten Gegenüber nach. Während es Frau K. bereits in der erlebten Situation gelingt, ihre Bewegtheit mitzuteilen und dadurch auch Positionen zu verhandeln, werden die Überlegungen von Frau H. erst im Nachhinein, mit zeitlichem Abstand angestellt. Ein Grund dafür könnten die zeitlichen und räumlichen Konstellationen sein, die in der jeweiligen Situation gegeben waren. Waren in der Vorstellungsrunde am ersten Tag viele Leute beteiligt, die Zeit knapp, weil gleich die nächste Person dran war, bot das zeitlich und räumlich offene Arbeitssetting des zweiten Tages Raum für direkte ‚Verhandlungen‘. Frau H. verhandelt in ihrem Statement unterschiedliche (Frei)Räume, vermutlich basierend auf dem Konzept einer Zwei-Gruppen-Theorie. Auch wenn das Wort „Behinderung“ nie explizit formuliert wird, so verweisen die gegenübergestellten Überlegungen zu „Ich“ und „Du“ auf die Annahme unterschiedlicher Erwartungen in Abhängigkeit vom Merkmal der Behinderung. Indirekt formuliert Frau H. hier eine Hypothese, nämlich die, dass an das „Du“ andere Erwartungshaltungen angelegt sind als an andere Seminarteilnehmende, ihm vielleicht sogar Privilegien zugesprochen werden. Obwohl beide als gemeinsame Teilnehmer:innen des Seminars zusammengehörig wahrgenommen werden, Frau H. schreibt auch von einer „Zusammenarbeit“, werden Verhaltensweisen – so die Hypothese – mit „zweierlei Maß“ gemessen. Damit werden indirekt Praktiken des Umgangs mit Menschen mit Behinderung und (kulturelle) Konstruktionen von Behinderung von der Studentin kritisch hinterfragt. Die wahrgenommenen Freiräume, die sich ihr Gegenüber nimmt, wenn es nicht der Aufgabenstellung folgt, führen Frau H. zu einer Reflexion eigener Konstruktionen von Leistungen. Das Statement lässt sich in diesem Sinne als Konfrontation mit dem eigenen Selbstkonzept verstehen, wenn Frau H. sich gewisse Freiräume jenseits der vermeintlich erwarteten Leistungsansprüche nicht zugesteht. Interessant ist, dass die Freiräume, die sich das „Du“ nimmt, von Frau H. nicht vor dem Hintergrund einer künstlerischen Freiheit gedeutet werden und auch sich selbst in diesem Rahmen nicht zugestanden werden. So könnte man meinen, dass im Kontext eines Kunstseminars das Brechen mit Erwartungen weniger Irritationen hervorrufen würde. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass künstlerische Denk- und Handlungsformen zu solchen Freiheiten geradezu auffordern, ließe sich das Umgehen der Aufgabenstellung nämlich auch als ein kreativer (transformatorischer) Akt werten.

Während das Statement von Frau H. auf die Wahrnehmung zweier Gruppen im Seminar verweist, zeigt sich eine solche Differenzierung in den Ausführungen von Frau K. zunächst nicht, vielmehr scheint sie intuitiv auf die Teilnehmer:innen ihrer Gruppe einzugehen, unabhängig von einer Behinderung. Die Kommunikation in der Gruppe, die auch besonders hervorgehoben wird, scheint weitgehend ohne hierarchische Lenkung, um eine gemeinsame Augenhöhe zu oszillieren. Es werden nicht nur Erzählungen und Ansichten geteilt, sondern auch persönliche Befindlichkeiten, existenzielle Erfahrungen. Die Gespräche schaffen vermutlich Nähe, das sprachliche Teilen, so wirkt es, wird zum Katalysator für ein verbindendes Gemeinschaftsgefühl, dem die Studentin durch ihre Formulierungen Ausdruck verleiht. Als der Begriff „anders“ fällt und sich Frau K. ärgert, wandelt sich das. „Anders“ impliziert eine Differenz. Die Autorin ringt um Worte, scheint für ihre Gedanken keine entsprechenden Formulierungen zu finden, die frei von Etikettierung, Stigmatisierung oder Ausgrenzung sind. Sie fragt sich, ob sie gedanklich eine Differenz überhaupt vornehmen darf. Durch die Sprache entsteht Unsicherheit im Umgang miteinander, entsteht ein situatives Wanken. Bezugnehmend auf die zweite Fragestellung, inwiefern sich in den Statements Prozesse von Teilhabe und Ausschluss zeigen, verweist die Sequenz von Frau K. auf die machtvolle Bedeutung von Sprache für partizipative Prozesse. Ist Sprache zum einen das verbindende Moment, das Teilen, Teilhaben und Teilnehmen im gemeinschaftlichen Austausch befördert, wirkt sie an anderer Stelle gleichermaßen differenzbildend.

Prozesse von Teilhabe (und Ausschluss) werden in allen drei Statements sichtbar. Der von Frau K. beschriebene Gruppenarbeitsprozess kann als Beispiel für Teilhabe im Modus einer „geteilten Sinngenese“ (Dederich & Dietrich 2022, S. 59) stehen. Dederich und Dietrich bezeichnen diesen Modus als „Kern von erfahrener Sozialität“ (ebd.). Gemeint ist das Involviertsein in etwas Bedeutsames, das über das einzelne Subjekt hinausgeht und erst in der Kooperation entstehen kann. Dagegen verweist das Statement von Frau H. auf unterschiedliche Modi der Teilhabe an einer Vorstellungsrunde, in welcher ihr Gegenüber sich Freiheiten herauszunehmen scheint, die sie sich selbst nicht zugesteht. Diese unterschiedlichen Modi werden von ihr vor dem Hintergrund einer Zwei-Gruppen-Theorie reflektiert. Bei Frau R. schließlich zeigen sich gleichermaßen Prozesse von Teilhabe und Ausschluss: Während Frau R. ihren künstlerischen Arbeitsprozess als intensiv, soghaft, frei von Widerständen zu erleben scheint, sieht sie sich im Anschluss daran vor einer (fast) unüberwindbaren Hürde, nämlich der des sich Zeigens. Frau R. formuliert sehr klar ihre Angst vor Beurteilung. Diese Angst führt schließlich zur Flucht. Das Statement macht deutlich, dass Teilhabe nicht möglich ist, ohne das Risiko einer Beurteilung durch andere einzugehen. Beurteilungen können bereits in der Antizipation motivierend wirken, aber auch Scham oder Angst hervorrufen. Die von Frau R. empfundene Angst vor Beurteilung stellt eine Barriere für ihre Teilhabe dar. Das Beispiel zeigt auf, dass Barrieren der Teilhabe alle Seminarteilnehmer:innen betreffen können, keineswegs nur die mit Behinderung. Die eingeforderte Ausstellung stellt sich zwar zunächst als Hindernis für Teilhabe dar, die Kunst selbst ermöglicht an dieser Stelle aber gleichzeitig Zugehörigkeit. Mit dem Aufhängen ihrer Karten zeigt sich Frau R. durch ihre Kunst. Möglicherweise wird sogar erst durch das Ausstellen und Zeigen der Karten eine Seite von Frau R. sichtbar. Hier zeigt sich, wie auch im Statement von Frau K., die Rolle der Kunst für Teilhabeprozesse. Vorausgesetzt, dass enggeführte Rezeptanweisungen, die zu vorhersehbaren gestalterischen Formen führen, keine Kunst sind, ist die Kunst inhärent zieldifferent und bietet mannigfaltige Möglichkeiten teilzuhaben, sich und seine Sichtweise einzubringen. Frau K. und Frau R. beleuchten in ihren Statements ihre individuellen künstlerischen Prozesse. Beide erarbeiten prozesshaft künstlerische Positionen zum Thema „Neben der Spur“. Beide arbeiten sehr unterschiedlich: Frau K. kooperativ, im steten Diskurs mit anderen Teilnehmer:innen, filmisch; Frau R. alleine, zeichnerisch, seriell, auf kleine Postkarten. Somit eröffnen sich im künstlerischen Arbeiten Gestaltungsspielräume für individuelle und kooperative Prozesse, die sich auch als unkontrollierbar erweisen können: „gemeinsam entsteht eine Idee“, es „flutscht“. Zugleich zeigt sich durch das künstlerische Handeln etwas, das der Interpretation, der Auslegung bedarf und Beurteilungen durch andere nach sich zieht. Damit sind Risiken, möglicherweise auch Ängste verbunden, aber auch das Potenzial einer „geteilten Sinngenese“ (Dederich & Dietrich 2022, S. 59) durch Kunst.

Die hier betrachteten Sequenzen aus den studentischen Statements gewähren nur einen exemplarischen Einblick in die Reflexionen der Seminargruppe. Bereits in den drei gewählten Sequenzen zeigen sich entsprechend der Offenheit der Aufgabenstellung sehr unterschiedliche inhaltliche Schwerpunktsetzungen sowie unterschiedliche formale und formalästhetische Entscheidungen zu Gestaltung und Aufbau. Damit werden vergleichende Perspektiven erschwert. In allen drei Statements zeigt sich aber, dass die Reflexionen zum Seminar zu neuen Einsichten und zum Überdenken bestehender Konzepte führen. Eine entscheidende Bedingung dafür, dass ein reflexives, begründbares Verstehen stattfinden kann, ist nach Dlugosch die Entlastung von kurzfristigen Handlungsentscheidungen (Dlugosch 2004, S. 297). Erst mit etwas Abstand zum dichten Blockseminar entstehen die Statements. Dies kann als eine zentrale hochschuldidaktische Implikation gesehen werden, dass es einerseits den Raum für konkrete Erfahrungen braucht, dann aber auch Raum (zeitlich und örtlich) für ein einordnendes Reflektieren. Vor dem Hintergrund des Gedankens einer inklusionsorientierten Lehrer:innenbildung erachten wir es als wichtig, die Reflexionen über erlebte Partizipationsprozesse nicht nur in der schriftlichen Form zu belassen, sondern aufzugreifen und erneut in den Dialog zu gehen. Im Zusammenhang inklusionsorientierter Lehrer:innenbildung erweist sich ferner die Idee eines pädagogischen Doppeldeckers als gewinnbringend. Heterogenität und Multiperspektivität der Gruppe sind für die Teilnehmenden dadurch nicht primär als eine didaktische Herausforderung zu erleben, sondern vielmehr Inspirationsquelle für Ideen und Katalysator in künstlerischen Prozessen.

Das Seminar stellt die Kunst ins Zentrum. Über die Kunst und das künstlerische Handeln eröffnen sich Interaktionsbeziehungen, kommen die Teilnehmenden in den Austausch und sind gefordert, sich zu zeigen. Die Kunst ist damit zentral für die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer:innen in Hinblick auf die Ausbildung individueller Interessen sowie kommunikativer und kreativer Kompetenzen. Sie verlangt nach einem Perspektivwechsel. Mitunter werden durch diesen die Rahmungen und Artikulationsweisen nicht nur des eigenen Handelns, sondern auch gesellschaftlicher Entwicklungen (z.B. in Bezug auf Inklusion und den Umgang mit Menschen, die als anders gelten) bewusst. Damit schafft die künstlerische Auseinandersetzung im Seminar unabhängig vom studierten Fach einen Beitrag zur Professionalisierung, denn sie ermöglicht ein produktives „Sichfremdwerden“ (Nießeler 2016, S. 2).

Bartelheimer, P., Behrisch, B., Daßler, H., Dobslaw, G., Henke, J. & Schäfers, M. (2020) (Hrsg.). Teilhabe – eine Begriffsbestimmung. Wiesbaden: Springer.

Buschkühle, C.P. (2003). Konturen Künstlerischer Bildung. In C.P. Buschkühle (Hrsg.), Perspektiven Künstlerischer Bildung. Texte zum Symposium Künstlerische Bildung und die Schule der Zukunft (S. 19-45). Köln: Salon-Verlag.

Combe, A. & Kolbe, F.-U. (2004). Lehrerprofessionalität: Wissen, Können, Handeln. In W. Helsper & J. Böhme (Hrsg.), Handbuch der Schulforschung (S. 833-852). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Dederich, M. & Dietrich, C. (2022). Das Subjekt der Teilhabe. Ein Ordnungsversuch. Teilhabe (2), 54-61.

DIMDI (2005): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Herausgegeben vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information. Genf: World Health Organisation.

Dlugosch, A. (2004). Sonderpädagogisches Fallverstehen als Baustein pädagogischer Professionalität. Sonderpädagogische Förderung 49 (3), 285–299.

Helsper, W., Krüger, H.-H., & Rabe-Kleberg, U. (2000). Professionstheorie, Professions- und Biographieforschung: Einführung in den Themenschwerpunkt. Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung, 1(1), 5-19.

Katzenbach, D. (2015). De-Kategorisierung inklusive? Über Risiken und Nebenwirkungen des Verzichts auf Etikettierungen. In: Ch. Huf und I. Schnell (Hrsg.), Inklusive Bildung in Kita und Grundschule (S. 33-5). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

Kleemann, U., Krähnke, F. & Matuschek, I. (2013). Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung in die Praxis des Interpretierens. Wiesbaden: Springer VS.

Leonhard, T. & Rihm, T. (2011). Erhöhung der Reflexionskompetenz durch Begleitveranstaltungen zum Schulpraktikum? Konzeption und Ergebnisse eines Pilotprojekts mit Lehramtsstudierenden. Lehrerbildung auf dem Prüfstand 4 (2011) 2, 240-270.

Menke, C. (2019). Die Kraft der Kunst (4. Aufl.). Berlin: Suhrkamp-Verlag.

Nießeler, A. (2016). Kultur als didaktische Kategorie des Sachunterrichts. www.widerstreit-sachunterricht.de, 22, 8 S.

Pazzini, K.-J., Sabisch, A., Tyradellis, D. (Hrsg.)(2013). Das Unverfügbare. Wunder, Wissen, Bildung. Zürich-Berlin: Diaphanes.

Riegert, J. (2013). Sonderpädagogische Professionalität im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten an Schulen mit dem Förderschwerpunkt 'Geistige Entwicklung' – eine qualitative empirische Untersuchung zu Deutungsmustern von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen. Dissertation. Humboldt-Universität zu Berlin. Online verfügbar unter: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/riegert-judith-2012-07-10/PDF/riegert.pdf (15.08.2023)